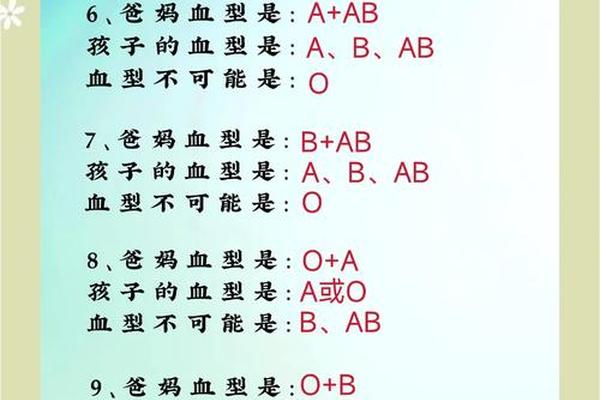

血型遗传遵循孟德尔定律,父母的血型组合决定了子女可能的血型。例如,当父母分别为A型和B型时,孩子可能呈现A、B、AB或O型血。而新生儿溶血的发生,则与母婴血型不合并引发的免疫反应密切相关。具体而言,当母体血液中的抗体通过胎盘进入胎儿体内,攻击其红细胞时,可能导致红细胞破裂,引发溶血反应。

在ABO血型系统中,O型血母亲因天然携带抗A和抗B抗体,若胎儿遗传自父亲的A或B型抗原,则可能触发溶血风险。相比之下,A型与B型父母生育的子女虽存在多种血型可能,但因母亲本身不具备针对A/B抗原的天然抗体,溶血概率显著降低。例如,当母亲为B型、父亲为A型时,即便胎儿为A型血,由于母体血清中缺乏针对A抗原的IgG抗体,通常不会引发严重溶血。

二、不同血型组合的溶血风险差异

1. B型与A型父母:低风险组合

A型与B型血父母所生子女的血型可能为A、B、AB或O型,但溶血发生率极低。这是因为ABO溶血主要发生于母亲为O型、胎儿为A或B型的情况下。研究显示,非O型母亲(如A型或B型)体内缺乏针对胎儿A/B抗原的免疫性IgG抗体,因此即便母婴血型不合,抗体也难以通过胎盘造成红细胞破坏。例如,网页42明确指出:“父母分别为A型或B型血时,一般不会发生新生儿溶血。”

2. O型母亲与B型父亲:高风险组合

当母亲为O型、父亲为B型时,胎儿有50%概率遗传B型血。母体血液中的抗B抗体可能通过胎盘攻击胎儿红细胞,导致ABO溶血。据统计,此类组合的溶血发生率约为20%,症状多表现为出生后24小时内黄疸迅速加重。值得注意的是,ABO溶血在第一胎即可发生(约40%-50%案例),这与母体既往接触自然界A/B抗原(如食物、细菌)引发的抗体预存有关。

三、医学预防与干预措施

1. 产前筛查与监测

对于O型血孕妇,建议在孕16周起定期检测血清中的抗A/B抗体效价。若效价持续升高(如>1:64),提示溶血风险增加,需密切监测胎儿情况。例如,网页46提到:“孕期28、32、36周进行抗体浓度测定可有效评估风险。”B超检查可辅助发现胎儿水肿或贫血等溶血并发症。

2. 产后诊断与治疗

新生儿溶血的确诊需结合胆红素水平、血型鉴定及Coombs试验。光照疗法是降低胆红素的首选方法,重症患儿需换血治疗。研究数据显示,静脉注射免疫球蛋白(IVIG)可阻断抗体对红细胞的攻击,全球多国指南推荐在胆红素接近换血阈值时使用。例如,中国指南建议确诊溶血后即可使用IVIG,剂量为0.5-1g/kg。

四、社会认知误区与科学指导

1. 误区澄清

部分公众误认为“任何血型不合都会导致溶血”,实际上,ABO溶血仅特定发生于O型母亲与非O型胎儿的组合中。例如,网页10强调:“A型与B型父母生育的子女,即便血型与父母不同,溶血概率仍极低。”Rh阴性血孕妇的溶血风险常被夸大,实际上汉族人群中Rh阴性仅占0.3%,且首次妊娠通常不会发病。

2. 科学备孕建议

对于O型血女性,建议孕前与配偶共同进行血型检测,若男方为A/B/AB型,需加强孕期监测。Rh阴性孕妇则需在流产后或分娩后72小时内注射抗D免疫球蛋白,以预防下一胎发生Rh溶血。社会应普及血型遗传知识,避免因误解导致不必要的焦虑。

总结与展望

血型遗传与新生儿溶血的关系复杂但规律明确:B型与A型父母生育的子女溶血风险极低,而O型母亲与B型父亲的组合需警惕ABO溶血。通过产前抗体监测、产后及时治疗,绝大多数溶血病例可有效控制。未来研究可进一步探索基因编辑技术对母婴血型不合的干预潜力,或开发更精准的早期预测模型,以降低高危人群的生育风险。公众需以科学态度看待血型差异,避免盲目恐慌,同时医疗机构应加强宣教,提升妊娠期管理的规范化水平。