ABO血型系统是人类最早发现且临床意义最为重大的血型分类体系,其核心由A、B、O三种抗原决定。1900年卡尔·兰德施泰纳通过血清学实验首次揭示这一奥秘,而现代分子遗传学证实,这种差异源自9号染色体上的ABO基因座中IA、IB、i三种等位基因的排列组合。A型与B型抗原的形成需要特定的糖基转移酶催化,而O型血则因基因突变导致酶活性缺失,仅保留H抗原前体结构。这一生物学机制不仅影响着输血安全,更与疾病易感性、免疫反应等生命现象密切相关。

遗传规律的数学之美

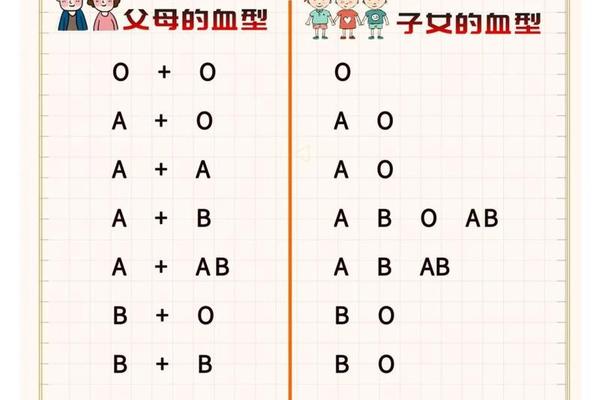

ABO血型的遗传遵循孟德尔定律,但呈现出显隐性的特殊模式。A和B基因均为显性,i基因为隐性,因此AA或Ai基因型均表现为A型血,BB或Bi表现为B型血,AB型则是共显性表达,而ii组合则形成O型血。例如,当父母分别为B型(BO基因型)和O型(ii基因型)时,子女可能继承B或i基因,理论上只会出现B型或O型血。但现实中存在例外,如孟买血型因H抗原缺失导致表型偏差,这类特殊案例揭示了基因表达的复杂性。

近年研究发现,ABO基因的突变可能产生弱A或弱B抗原,形成亚型血型。例如B(A)血型是B基因发生单碱基突变,使红细胞同时表达微量A抗原,这种罕见血型在血清学检测中易被误判为AB型,需通过基因测序确认。这提示临床血型鉴定需结合分子生物学手段,以确保输血安全。

抗原与抗体的双重博弈

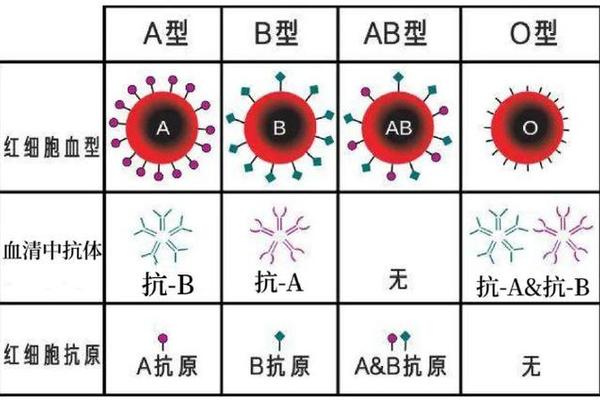

红细胞表面的A/B抗原本质是糖脂分子,其合成始于H抗原的岩藻糖修饰。A抗原末端连接N-乙酰半乳糖胺,B抗原末端为半乳糖,而O型血仅保留未修饰的H抗原。这种分子结构的差异直接决定了血清中天然抗体的存在:A型血携带抗B抗体,B型血携带抗A抗体,O型血同时具有抗A和抗B抗体,而AB型血则无此类抗体。

这种抗原-抗体的镜像关系对输血医学具有决定性意义。O型血曾被称为“万能供血者”,因其红细胞缺乏A/B抗原,但大量输注时血浆中的抗体仍可能引发溶血反应。最新研究通过细菌酶剪切A/B抗原糖链,成功将A/B型血转化为O型,该技术有望缓解全球血库短缺问题。而Rh血型系统的发现进一步补充了输血安全体系,阴性血型孕妇需特别注意胎儿溶血风险。

疾病易感性的生物学暗码

多项流行病学研究揭示了血型与疾病的相关性。2020年武汉金银潭医院对1775例新冠患者的分析显示,A型血感染风险较其他血型高20%,而O型血具有保护效应(OR=0.67)。机制研究表明,SARS-CoV-2的刺突蛋白与抗A抗体存在竞争性结合,可能干扰病毒入侵。在肿瘤领域,上海交通大学长达20年的队列研究发现,A型血患胃癌风险比非A型血高25%,而B型血对消化系统肿瘤具有显著保护作用。

心血管疾病方面,AB型血人群的血栓发生率比O型血高4%,这可能与其血浆中Ⅷ因子和血管性血友病因子水平较高有关。而O型血虽心血管风险较低,却更易发生消化性溃疡,这与胃黏膜H抗原的表达差异相关。这些发现为个性化疾病预防提供了新视角,但也需注意血型仅是风险因素之一,环境与生活方式更具调控价值。

未来探索的科学疆界

当前研究仍存在诸多未解之谜:ABO抗原如何通过糖基化修饰影响免疫微环境?血型特异性抗体在抗感染免疫中的进化意义是什么?针对这些问题,丹麦技术大学开发的血型转换技术开辟了新方向,其利用肠道菌群来源的糖苷酶实现A/B→O型血转化,已在体外实验中达到95%转化效率。基于血型的个性化医疗方案设计、稀有血型库的基因编辑扩增等,都将成为输血医学的革命性突破点。

从输血配型的临床实践到疾病易感性的分子机制,ABO血型系统始终展现着生命科学的精妙统一。A、B、i基因的排列组合不仅书写着遗传的密码,更与人类健康形成千丝万缕的联系。随着单细胞测序和基因编辑技术的发展,我们有望更精准地解析血型生物学功能,开发新型治疗策略。但需要强调的是,血型仅是健康影响因素之一,建立科学的生活方式仍是抵御疾病的根本之道。未来研究需在群体遗传学、分子病理学、临床医学的交叉领域持续深耕,让血型科学更好地服务于人类健康。