血液是人体生命活动的重要载体,而血型作为血液的“身份标识”,在医学、遗传学乃至社会学领域都承载着独特意义。A+型血作为全球占比约30%的常见血型,其背后蕴含着复杂的生物学机制和临床价值。本文将从科学定义、遗传规律、医学意义及健康关联等多个维度,系统解析这一血型的特点。

一、血型系统的双重分类

A+型血的命名源于ABO血型系统与Rh血型系统的双重分类标准。在ABO系统中,A型血的特征是红细胞表面存在A抗原,血浆中含有抗B抗体。而Rh系统中的“+”符号表示存在Rh(D)抗原,这是人类红细胞表面约50种Rh抗原中最具临床意义的一种。A+型血本质上是ABO-A型与Rh阳性的组合型。

这种双重分类体系的形成,反映了人类对血液认知的深化。1900年卡尔·兰德施泰纳发现ABO系统后,1940年列文等人进一步揭示了Rh系统的重要性。Rh阴性血型因缺乏D抗原,在输血和妊娠中可能引发溶血反应,而Rh阳性血型占全球人口的85%以上。双重分类不仅完善了输血安全体系,更为器官移植、新生儿溶血病防治提供了理论基础。

二、基因编码的遗传密码

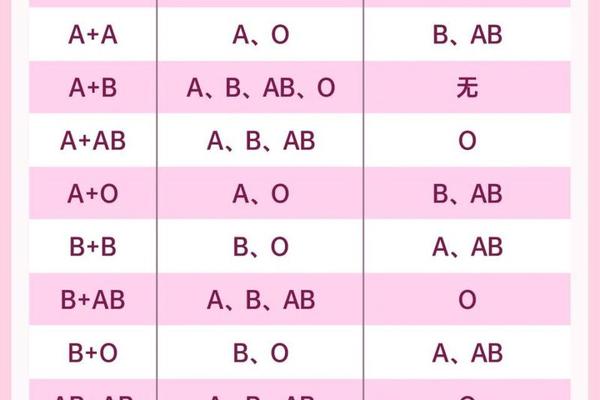

A+型血的遗传遵循孟德尔定律,涉及9号染色体上的ABO基因和1号染色体上的RHD基因。ABO系统中,A型血由显性A等位基因决定,基因型可为AA或AO;Rh系统中,携带至少一个RHD基因则表现为阳性。父母若分别为AO型和Rh阳性杂合型,子女有25%概率遗传到O型基因和Rh阴性基因,形成A-型血。

这种遗传特性导致血型分布存在地域差异。例如亚洲人群中A型血占比约27%,而欧洲高达40%,这与人类迁徙过程中基因漂变和自然选择有关。值得注意的是,极少数个体因FUT1基因突变形成“孟买血型”,其红细胞缺乏H抗原基础,即使携带A基因也无法表达A抗原,这提示血型系统的复杂性远超传统认知。

三、输血医学的核心参数

在临床输血中,A+型血既可作为受血者接受A型或O型血液,也可作为供血者为A+或AB+型患者提供血液。但这种相容性存在严格限制:若将A+型血输给Rh阴性患者,可能引发抗D抗体反应,特别是在多次输血或妊娠情况下。2017年美国血库协会数据显示,约18%的输血反应源于Rh血型不匹配,凸显双重血型系统筛查的重要性。

近年来的生物技术突破为血型转换带来新可能。东南大学吴国球团队发现特定肠道细菌酶可在5分钟内将A型红细胞转化为通用O型,转化率超99%。这项技术若实现临床应用,将极大缓解血库压力,特别是对A+型血占比较高的亚洲地区具有重要意义。

四、健康风险的关联图谱

流行病学研究揭示A+型血与特定疾病存在统计学关联。2022年马里兰大学对60万人的荟萃分析显示,A型血人群早发性中风风险较其他血型高18%,可能与凝血因子VIII水平升高相关。在消化系统领域,上海交通大学追踪1.8万人20年的数据显示,A型血胃癌发病率较B型高25%,可能与幽门螺杆菌易感性增强有关。

但需强调的是,这些关联性不等同于因果关系。血型抗原作为细胞表面受体,可能通过影响病原体附着、免疫应答等机制参与疾病进程。例如A抗原与诺如病毒的结合能力是O型血的3倍,这为个体化预防策略提供了新思路。未来研究需结合基因组学与蛋白质组学,深入解析血型分子与疾病通路的相互作用机制。

五、社会认知的文化镜像

血型文化在东亚社会衍生出独特现象。日本学者古畑种基1932年提出的“血型性格论”虽缺乏科学依据,却深刻影响了大众认知。这种文化建构反映出人类对身份标识的本能关注,但也导致A型血人群常被贴上“谨慎”“完美主义”等标签。医学界持续呼吁理性看待血型,避免健康歧视或过度解读非特异性关联。

从输血安全到精准医疗,从遗传研究到社会心理学,A+型血的研究历程折射出现代医学的多维发展。随着单细胞测序技术和人工智能的进步,未来或将建立基于血型分子特征的个人健康预测模型。但现阶段,坚持循证医学原则,理性认知血型的生物学意义,才是科学态度的最佳诠释。