在人类遗传学的领域中,血型作为最直观的遗传特征之一,既承载着生物学规律,也牵动着家庭关系的微妙联结。当女性为O型血、男性为A型血时,子女的血型可能性与遗传特征常引发广泛讨论,尤其是关于女儿的血型来源与健康风险。本文将从科学原理、遗传规律、溶血风险及社会认知四个维度展开探讨,结合最新研究和临床案例,为这一话题提供全面解读。

一、血型遗传的科学逻辑

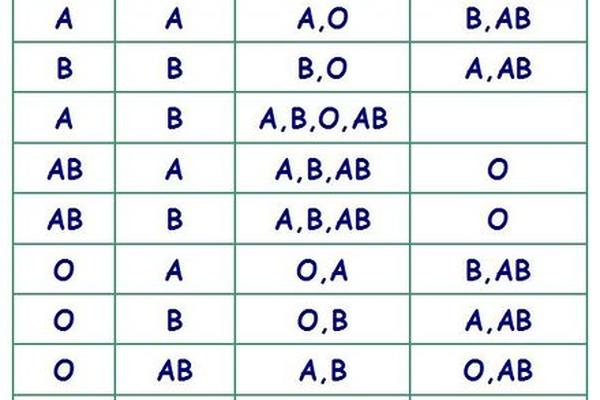

根据孟德尔遗传定律,ABO血型系统由A、B、O三种基因决定。O型血为隐性纯合体(基因型OO),而A型血个体可能携带AA或AO基因组合。当O型血母亲(OO)与A型血父亲(AO或AA)结合时,子女将从母亲处获得O基因,从父亲处随机获得A或O基因。

若父亲为AA型,子女必然获得A基因,表现为A型血(AO);若父亲为AO型,子女有50%概率获得A基因(AO型,A型血),50%概率获得O基因(OO型,O型血)。例如,网页3的临床案例显示,A型血母亲与O型血父亲的子女血型仅有A或O两种可能。值得注意的是,尽管存在极罕见的基因突变(如AB亚型),常规血清学检测仍可能误判血型,需通过基因测序确认。

二、性别对血型遗传的影响

遗传学研究表明,子女的血型与性别无直接关联。无论是儿子还是女儿,其血型均遵循父母基因的随机分配原则。例如,网页34的ABO血型遗传表中明确指出,父母为O+A型时,子女的血型概率为50% A型、50% O型。

社会认知中常存在“女儿更像父亲”的误区。这种观点源于X染色体隐性遗传疾病的性别差异,但血型基因位于第9号染色体,属于常染色体显性遗传。女儿的血型既可能继承父亲的A基因(表现为A型),也可能继承其隐性O基因(表现为O型),与性别无关。

三、溶血风险的临床考量

当O型血母亲孕育A型血胎儿时,母体免疫系统可能将胎儿红细胞表面的A抗原识别为异物,产生IgG抗A抗体。这些抗体通过胎盘进入胎儿体内,引发红细胞破裂,导致新生儿溶血病(HDFN)。临床数据显示,此类母婴组合的溶血发生率约为15%-30%。

溶血风险与胎次密切相关:首胎因抗体浓度较低风险较小,二胎后抗体效价可能升高至1:128以上,需通过孕期抗体监测(孕16周、28周及每2-4周复查)进行预警。治疗手段包括蓝光照射降解胆红素、丙种球蛋白阻断抗体活性,重症则需换血治疗。值得注意的是,若胎儿为O型血,则与母体血型一致,完全规避溶血风险。

四、社会认知与科学普及的鸿沟

尽管遗传学已明确血型传递规律,公众仍存在诸多误解。网页14报道的“O型父亲与A型母亲生育B型女儿”案例引发轩然大波,最终基因检测揭示母亲实为ABw亚型(B抗原表达微弱),说明常规检测的局限性。此类事件凸显血型科普的重要性——仅凭血清学结果判断亲子关系可能导致家庭信任危机。

部分文化将血型与性格关联,如网页6提及“O型父亲与A型母亲的女儿更具领导力”。此类观点缺乏科学依据,但反映出公众对遗传特征社会意义的过度延伸。学术界呼吁加强遗传咨询,通过基因检测技术(如SNP分型)提升血型判定的准确性。

与展望

O型血与A型血夫妻的子女血型遵循A/O二分法则,女儿的血型来源取决于父亲基因的显隐组合,而溶血风险可通过产前监测有效管控。当前研究仍存在两大挑战:一是亚型血型的精准检测技术普及不足,二是公众对遗传规律的认知偏差亟待纠正。未来,随着基因编辑技术和单细胞测序的发展,血型遗传机制有望得到更精细解析,而跨学科合作(如遗传学与社会心理学)将助力构建科学的健康认知体系。对于计划生育的夫妇,建议孕前进行血型基因检测,并结合遗传咨询制定个性化孕育方案。