人类对血型的认知始于20世纪初奥地利学者兰德施泰纳对红细胞凝集现象的发现。在ABO血型系统确立后,医学界又发现了更为复杂的Rh血型系统,由此衍生出血型标记中的"+"和"-"符号。以"A型血"为例,"A+"代表红细胞同时携带A抗原和RhD抗原,"A-"则表示仅携带A抗原而不具备RhD抗原。这种看似简单的符号差异背后,蕴含着深远的医学意义和复杂的遗传规律,不仅关乎输血安全与器官移植配型,更与人类进化、疾病关联等科学命题紧密相连。

遗传机制与血型形成

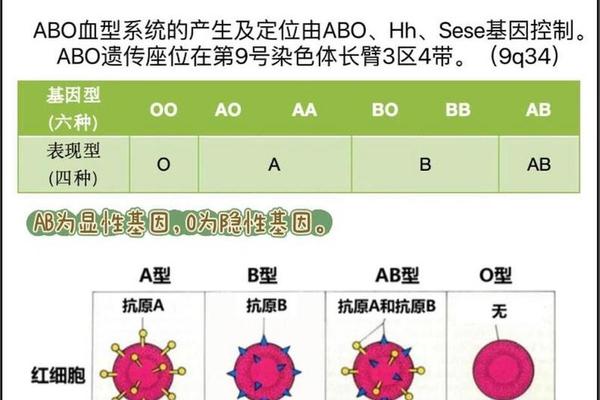

ABO血型系统由9号染色体上的复等位基因控制,其中IA基因编码A抗原,IB基因编码B抗原,i基因则为隐性基因。当个体携带IAIA或IAi基因型时表现为A型血,其红细胞表面呈现A型糖蛋白抗原。这种抗原的形成需要H基因的参与,H基因编码的岩藻糖转移酶催化前体物质转化为H抗原,继而由IA基因编码的N-乙酰半乳糖胺转移酶将H抗原转化为A抗原。

Rh血型系统的遗传机制则更为复杂,目前存在两种理论模型:费希尔-雷斯学说认为由CDE三个紧密连锁的基因座控制,而威纳学说主张单一位点的复等位基因系统。无论何种模型,D抗原的存在与否直接决定Rh血型的正负标记。A-血型意味着在Rh系统中缺失D抗原,这种现象源于父母双方均未传递显性RhD基因。值得关注的是,约1%的亚洲人群属于Rh阴性,这种稀有性使A-血型在临床输血中具有特殊地位。

临床医学中的核心价值

在输血医学领域,A+与A-的区分至关重要。A+受血者可以接受A+或A-供血,但A-个体若输入A+血液,抗D抗体会引发溶血反应。这种免疫反应源于Rh阴性个体在首次接触Rh阳性血液后产生的抗体致敏现象。产科实践中,Rh阴性孕妇若怀有Rh阳性胎儿,母体产生的抗D抗体可通过胎盘引发新生儿溶血病,这种情况在第二胎时尤为危险。

器官移植领域同样需要严格的血型匹配。虽然ABO血型相容是首要条件,但近年研究发现Rh血型不符可能导致长期移植物存活率下降。2019年《移植免疫学》期刊的研究指出,Rh阴性受体接受Rh阳性器官时,抗体介导的排斥反应发生率增加12%。这提示临床在进行跨Rh血型移植时,需加强免疫抑制方案的个体化调整。

群体分布与进化启示

全球范围内,A型血在人群中的分布呈现明显地域差异。欧洲西部A型占比约40-45%,东亚地区则在25-30%之间,这与古代人群迁徙和自然选择压力密切相关。分子人类学研究显示,A型抗原可能在抵御某些病原体方面具有进化优势,如天花病毒表面抗原与A型糖链结构的相似性,可能导致A型个体获得更强的免疫识别能力。

Rh阴性血型的分布更值得关注,其在白种人中约占15%,非洲裔约8%,而亚洲人群仅0.3-1%。这种差异可能与历史流行病选择有关:有学者提出,Rh阴性基因可能赋予对某些寄生虫病的抵抗力,但在疟疾流行区,Rh阳性基因的生存优势更为显著。中国建立的稀有血型库数据显示,全国登记在册的Rh阴性献血者不足5万人,凸显特殊血型储备体系的建设紧迫性。

社会认知与科学传播

公众对血型系统的认知仍存在诸多误区。调查显示,仅38%的受访者能正确区分ABO血型与Rh血型的遗传独立性。部分文化中将Rh阴性血型神秘化为"外星基因"的说法缺乏科学依据,基因测序证实Rh阴性表型完全属于人类基因多态性范畴。医学界需加强科普教育,强调定期血型筛查的重要性,特别是育龄妇女和需长期输血患者。

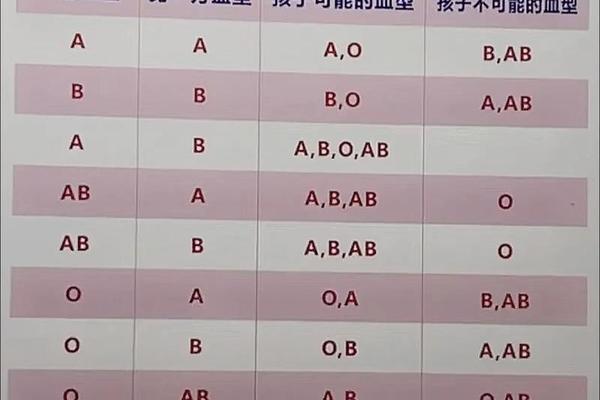

在司法实践中,血型鉴定作为亲子鉴定的初级筛查手段仍具价值。当父母均为A-血型时,子女不可能出现Rh阳性特征,这种排除法在早期鉴定中可节省70%的DNA检测成本。但随着基因检测技术普及,单纯依赖血型系统的鉴定方法正逐步退出主流,转向更精确的STR位点分析。

人类对血型系统的探索已跨越百年,A+与A-的区分标准凝聚着数代科学家的智慧结晶。从输血安全的实践需求到人类进化的理论突破,这些红细胞表面的抗原标记持续揭示着生命科学的深邃奥秘。未来研究可着眼于三方面:开发通用型人工血液替代品缓解稀有血型短缺;利用CRISPR技术调控血型抗原表达;建立全球联动的稀有血型动态监测网络。唯有持续深化血型系统的多维度研究,才能为精准医疗时代提供更坚实的技术支撑。