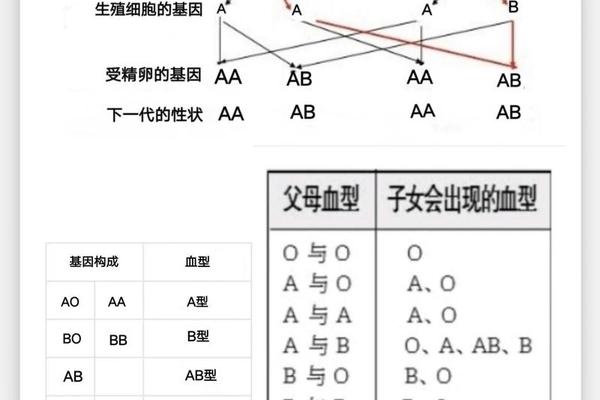

从遗传学角度看,A血型与B血型的结合具有丰富的可能性。根据ABO血型系统的遗传规律,A型(基因型可能为AA或AO)与B型(基因型可能为BB或BO)的父母,其子女的血型可能为A型、B型、AB型或O型。例如,若父母分别为AO和BO基因型,孩子将有25%的概率为O型血。这一多样性源于血型基因的显隐性关系:A和B为显性,O为隐性。

值得注意的是,血型遗传还可能涉及Rh因子等复杂系统。若父母中一方为Rh阴性(如“熊猫血”),需特别关注新生儿溶血风险。例如Rh阴性母亲与Rh阳性父亲的组合中,胎儿可能因血型不合引发免疫反应。A型与B型血型的婚育组合,在生物学上既具备兼容性,也需警惕特定遗传风险。

二、性格互动:互补与冲突的双面性

A型与B型血型的性格特质常被描述为“静与动”的碰撞。研究显示,A型血人群通常注重细节、追求秩序,而B型血人群更具开放性思维和行动力。例如在家庭决策中,A型配偶可能倾向于谨慎规划,而B型配偶更愿意尝试新方案,这种差异既可激发创造力,也可能导致摩擦。

心理学实验表明,血型性格理论虽缺乏严谨科学支持,但文化认知对关系质量存在实际影响。日本学者曾对500对夫妻进行调查,发现A型与B型组合的离婚率略高于同血型夫妻,但满意度差异并不显著。这提示血型并非决定关系成败的核心因素,但了解双方性格倾向有助于建立有效沟通机制。

三、健康风险:疾病易感性的交织

近年研究揭示了血型与疾病风险的微妙关联。美国马里兰大学针对60万人的分析发现,A型血人群早发性中风风险较其他血型高16%,而B型血人群胃癌发病率比A型低25%。这可能与凝血因子差异有关:A型血液中von Willebrand因子浓度较高,易形成血栓。

在生育健康方面,若母亲为O型、父亲为A/B型,胎儿可能发生ABO溶血病。统计显示,约15%的此类组合会引发新生儿黄疸,但多数症状轻微且可通过光照疗法控制。建议计划妊娠的夫妻进行产前抗体筛查,并储备匹配血液以备应急。

四、饮食适配:血型理论的科学争议

“血型饮食说”主张A型血适合素食,B型血宜多摄入乳制品,这一理论在欧美曾风靡一时。支持者认为不同血型对植物血凝素的代谢差异影响健康,例如A型消化酶更适应豆类蛋白。但哈佛大学2013年的大样本研究驳斥了该假说:血型与饮食效果无统计学相关性。

营养学界普遍认为,个体化饮食应基于代谢指标而非血型。例如B型血人群若存在乳糖不耐受基因,盲目增加乳制品摄入反而有害。当前主流医学建议采用均衡膳食模式,血型仅作为辅助参考而非绝对准则。

五、科学争议:血型决定论的局限性

尽管血型与健康的研究持续涌现,其临床意义仍存争议。上海交通大学长达25年的追踪显示,A型血消化道肿瘤风险升高20%,但研究者强调“相关≠因果”,需排除生活习惯等混杂因素。基因测序技术的进步进一步揭示,ABO基因簇可能通过调控炎症因子间接影响疾病,而非直接致病。

学界呼吁理性看待血型研究。正如浙江医院神经内科专家指出,现有血型与中风关联的研究多为回顾性分析,证据等级较低,不宜作为临床决策依据。未来需开展更多前瞻性队列研究,结合基因组学探索血型影响的分子机制。

A型与B型血型的适配性是一个多维度命题。从遗传兼容到性格互动,从健康风险管理到生活方式选择,血型为我们提供了独特的观察视角,却非命运的决定书。现有科学证据表明,血型的影响需置于环境、行为等复杂系统中考量。对于婚恋伴侣或健康管理者而言,既需关注血型相关的医学提示,更应建立整体性认知——在尊重生物学规律的主动塑造适应性的生存策略。未来研究应致力于厘清血型与其他变量的交互作用,为个性化健康管理提供更精准的指导。