从医学角度来看,A型血与B型血的结合主要涉及输血安全性与生育风险两个维度。输血匹配方面,A型与B型血因抗原差异存在天然抗体互斥,若直接输血会引发溶血反应,严重时导致休克甚至死亡。但这一生理特性并不直接作用于日常伴侣关系,仅在极端医疗场景下需要关注。

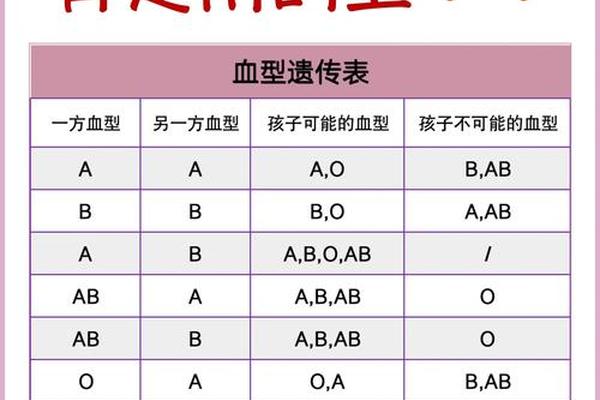

生育风险则与新生儿溶血症相关,但研究显示该风险主要出现在O型血母亲与非O型胎儿之间。若父母分别为A型和B型,胎儿可能遗传A、B、AB或O型中的任意一种,此时母婴血型冲突的概率较低。现代医学通过产前抗体筛查和新生儿换血技术已能有效控制此类风险。

二、健康风险的互补特征

不同血型与疾病易感性的关联为伴侣间的健康管理提供参考。A型血人群因凝血因子水平较高,存在冠心病风险较O型血高5%的倾向,而B型血人群心肌梗死风险较O型血高11%[[29][36]]。若双方共同关注心血管健康管理,例如通过低脂饮食和定期体检,可形成预防协同效应。

消化系统方面,A型血人群胃酸分泌较少,幽门螺杆菌感染风险相对较低;而B型血人群肠道菌群更具多样性。这种差异性可能促使伴侣在饮食结构上相互调整,例如A型血者可借鉴B型血的高纤维饮食习惯以优化消化功能。

三、性格互动的科学审视

民间常将A型血描述为严谨理性,B型血则被贴上自由随性的标签。日本九州大学针对万人的大规模统计研究表明,血型与性格特质无显著相关性,这种认知本质上是社会文化建构的产物。例如,A型血者可能因社会期待而强化自律行为,而非基因决定。

心理学研究指出,伴侣关系的核心在于价值观契合与沟通模式。美国eHarmony公司的婚恋匹配模型显示,教育背景、兴趣爱好等后天因素对婚姻满意度的影响权重高达73%,远超先天生理特征。A型与B型血者若能建立互补的冲突解决机制,例如理性规划与灵活应变相结合,反而可能增强关系韧性。

四、社会文化中的认知误区

在东亚地区,血型偏见曾引发就业歧视与社交障碍。日本1980年代的企业招聘中,AB型血者常被误认为性格孤僻而遭淘汰。这种刻板印象的泛化可能间接影响婚恋选择,例如A型血者被预设需匹配同样"稳重可靠"的伴侣。

但全球化进程正在消解此类偏见。中国青年价值观调查显示,95后群体中仅12%认为血型影响婚恋质量,更多人关注共同成长性与情感支持力度。社会学家指出,伴侣关系的动态调适能力比静态标签更具决定性意义。

五、科学视角下的婚恋本质

基因研究表明,ABO血型系统仅占人类基因组约0.02%,其功能集中于抗原识别而非神经调控。诺贝尔奖得主卡尔·兰德斯坦纳发现血型的初衷是解决输血安全,而非预判人际关系。现代分子生物学更证实,性格形成涉及5-羟色胺转运体基因等多达102个遗传位点的复杂交互。

哈佛大学历时75年的幸福研究揭示,亲密关系的质量取决于"非基因因素":情绪共鸣频率、共同经历积累以及支持系统强度。这些发现提示,血型不应成为衡量伴侣适配性的核心指标。

总结与建议

A型血与B型血是否适合在一起,本质上是伪命题。医学上需关注输血禁忌与生育风险管理,但日常伴侣关系的质量更多取决于价值观契合度、沟通技巧与共同目标设定。建议公众理性看待血型文化,转而通过MBTI人格测试、情感商数评估等工具深化自我认知。未来研究可探索血型抗原对肠道菌群交互的影响,从微生物组学角度重新诠释生理协同效应,为伴侣健康管理提供新视角。