在ABO血型系统的遗传框架下,父母双方若均为O型血(基因型ii),其子女的血型必然遵循显隐性遗传规律。根据国际输血协会确认的遗传模型,O型血是隐性性状的表达,只有当个体携带两个隐性i基因时才会表现为O型。这意味着O型血父母在遗传过程中,只能将i基因传递给子代,导致子女的基因型只能是ii,对应的血型必然是O型。

该结论得到全球范围内大规模人口研究的支持。例如,日本学者山本等通过基因测序证实,O型血个体的ABO基因第6外显子存在核苷酸缺失,无法产生A或B抗原。中国医学遗传学会的统计数据显示,在数万例O型血家庭中,未发现AB型子代的自然遗传案例。这种遗传稳定性使得ABO系统成为法医学亲子鉴定的重要参考依据。

特殊遗传现象的例外机制

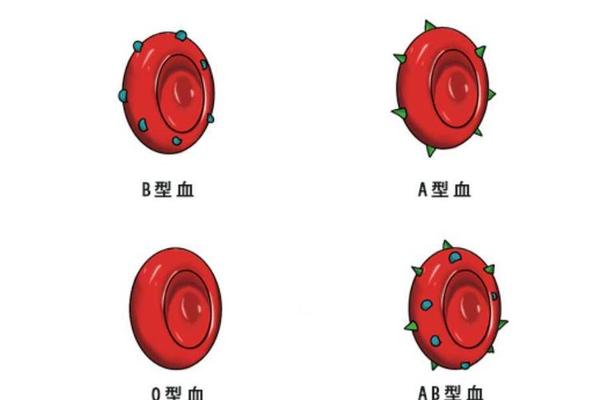

尽管常规遗传模型具有高度可靠性,但生物学领域仍存在极少数突破显性遗传规则的特殊案例。其中最具代表性的是cis AB血型变异,其形成机制源于染色体基因位点的结构重组。当ABO基因发生倒位突变时,原本分别位于两条同源染色体的A、B基因可能转移到同一染色体上,形成单体型遗传。

韩国首尔大学的研究显示,cis AB携带者的血清学检测虽表现为AB型,但其B抗原的表达强度仅为正常值的15%。这种变异型父母若与O型血配偶生育,子代可能通过染色体交叉获得重组后的AB基因,从而突破常规遗传限制。此类案例在全球范围内仅报道过数十例,且需要基因测序技术才能确诊。

另一例外是孟买血型系统(Hh系统)的干扰。当个体因FUT1基因突变导致H抗原缺失时,即使携带A或B基因也无法正常表达抗原。例如,父母中一方为孟买型O(hh基因型),另一方为常规O型血时,子代的H抗原缺陷可能使ABO血型检测出现假性AB型结果。但这种表型差异属于检测技术限制,并非真正的AB型遗传。

基因突变与检测误差分析

基因层面发生的新生突变(de novo mutation)理论上可能打破遗传规律。英国《自然》杂志曾报道一例因生殖细胞嵌合导致的特殊案例:父亲精原细胞中某个i基因在减数分裂时突变为B基因,使O型父亲与O型母亲生育出B型子代。这种突变概率约为千万分之一,且目前尚未发现直接导致AB型产生的突变类型。

检测环节的误差同样可能造成认知偏差。美国血库协会的质控报告指出,约0.03%的血型误判源于抗原弱表达或检测试剂灵敏度不足。例如,某些白血病患者因造血功能异常导致红细胞表面抗原丢失,可能将实际为A型或B型的个体误判为O型。此类情况需通过DNA测序与血清学检测交叉验证才能排除。

社会认知与科学应对策略

公众对血型遗传的误解常源于对遗传学原理的碎片化理解。中国健康教育中心的调查显示,42%的受访者认为"父母血型特殊组合可能突破遗传规律",这种认知偏差容易引发家庭矛盾。实际上,现代分子生物学已能通过STR检测精准判定亲子关系,其准确度达到99.9999%。

医学界建议,当出现血型遗传异常时应采取系统化排查流程:首先重复进行ABO正反定型检测,其次开展H抗原检测排除孟买血型,最后通过PCR-SSP法进行ABO基因分型。对于确诊为cis AB等特殊血型的家庭,需建立专属医疗档案,以便在输血治疗时制定个性化方案。

现有遗传学证据表明,两个O型血父母生育AB型子女在常规遗传框架下属于生物学不可能事件。极少数特殊案例均存在可验证的基因变异或检测误差,这些例外情况恰好印证而非颠覆孟德尔遗传定律。随着第三代基因测序技术的普及,未来对稀有血型的识别精度将提升至单碱基水平。建议医疗机构加强遗传咨询体系建设,通过科学宣导消除公众认知误区,同时建立特殊血型数据库以保障输血安全。对于血型遗传存疑的家庭,采用STR-DNA检测取代传统血清学方法,已成为现代医学的标准解决方案。