在ABO血型系统中,O型血被称为“万能供血者”,因其红细胞表面无A、B抗原,理论上可输注给任何血型患者。而A型血的红细胞携带A抗原,血浆中含有抗B抗体。从生物学角度来看,当O型血作为供血者时,其缺乏A、B抗原的特性可避免与A型受血者血浆中的抗体发生直接凝集反应。O型血血浆中的抗A和抗B抗体仍可能引发溶血风险,因此现代医学规定仅能在紧急情况下少量输注。

值得注意的是,Rh血型系统的兼容性同样关键。若A型血为Rh阴性而O型供血者为Rh阳性,可能引发严重的免疫反应。输血前的交叉配血试验(主侧与次侧双向检测)是保障安全的核心措施,例如当供血者B型与受血者A型交叉配血出现次侧凝集时,提示存在其他血型系统不兼容。这一生物学机制决定了O型与A型血在临床输血中的“有限兼容”特性。

二、婚姻与性格配对的争议

日本学者古川竹二于20世纪提出的“血型性格学说”,将A型血描述为严谨保守,O型血则被赋予乐观外向的特质。这种文化现象衍生出“A型与O型互补”的婚恋观念:A型的细致可平衡O型的粗放,而O型的灵活性可缓解A型的固执。社交媒体中甚至流传着“A型丈夫主导家庭,O型妻子化解矛盾”的模板化叙事。

科学研究反复证伪这一理论。2014年日本学者Nawata对2万余人进行统计分析,发现血型与MBTI人格维度无显著关联。2022年《自然》杂志关于肠道菌群与血型的论文,虽揭示微生物群差异可能影响情绪,但未支持性格决定论。这些研究提示,将婚恋相容性简单归因于血型,本质是忽略了个体成长环境与社会经验的伪科学逻辑。

三、遗传规律与子代健康影响

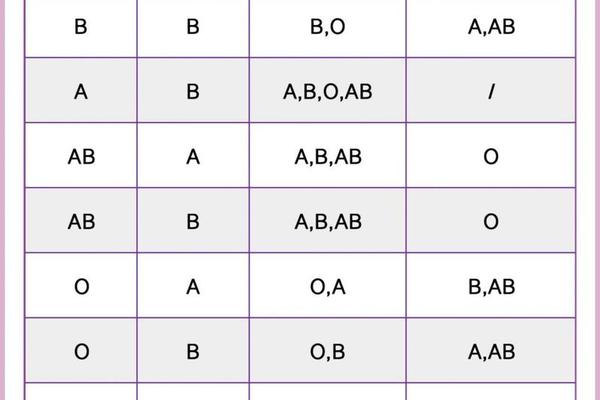

从遗传学角度,O型(基因型OO)与A型(AA或AO)结合,子代血型必为A型或O型,概率各占50%。例如父亲为AO型(表现A型),母亲为OO型(表现O型),子女可能继承父亲的A或O基因,形成AO(表现A型)或OO(表现O型)。这一规律在法医学亲子鉴定中具有重要价值。

但血型差异可能引发母婴健康风险。若O型血孕妇怀有A型胎儿(父亲为A型),母体抗A抗体会通过胎盘攻击胎儿红细胞,导致ABO溶血症,发生概率约15%-25%。临床可通过产前抗体效价监测(如效价≥1:128时提示高风险)及出生后蓝光治疗、丙种球蛋白注射等手段干预。值得注意的是,此类溶血症通常较Rh溶血轻微,且随着胎次增加风险不显著升高。

四、现代医学的拓展与突破

近年生物技术的发展正突破传统血型限制。剑桥大学团队使用“分子剪刀”酶成功将B型肾脏转化为O型,使跨血型器官移植成为可能。类似技术若应用于A型器官改造,理论上可解决O型患者接受A型器官的排异问题。多伦多大学王爱周博士则通过FpGalNAc脱乙酰酶清除肺移植器官的A抗原,使A型供体可匹配O型受体。

2024年发现的MAL血型系统(第47种人类血型)揭示了跨ABO/Rh系统的溶血机制。携带MAL基因突变者(全球仅发现5例)即使ABO匹配仍可能发生输血反应,这提示未来需开发更精细的基因分型检测技术。这些突破不仅改变O型与A型的传统互动模式,更推动了个体化医疗的发展。

五、总结与未来展望

O型与A型血的生物相容性呈现“动态平衡”:输血需恪守交叉配型原则,婚恋需警惕文化偏见,遗传需关注母婴健康,而生物技术正在重构血型边界。建议临床机构加强稀有血型数据库建设(如建立MAL血型登记系统),公众教育则应区分科学事实与流行文化。未来研究可深入探索血型与肠道菌群、免疫微环境的交互作用,例如2022年发现定期献血可降低血液中PFAS化学物质浓度,这类跨学科发现或为血型医学开辟新维度。

血型差异本质是人类生物多样性的微观体现。尊重其客观规律,善用技术创新,方能实现从“是否相配”到“如何优化匹配”的认知跃迁。