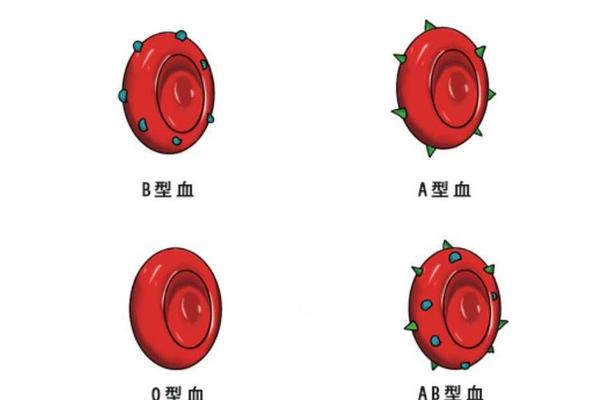

ABO血型系统是人类最早发现且最重要的血型分类体系,其核心依据是红细胞表面抗原的差异。根据抗原类型,ABO血型分为A型、B型、AB型和O型四类。其中,A型血的红细胞表面携带A抗原,血清中含有抗B抗体;而O型血的红细胞既不携带A抗原也不携带B抗原,但保留H抗原,血清中则同时存在抗A和抗B抗体。

A亚型是A型血的细分类型,由A抗原的结构或表达强度差异形成,例如A1和A2亚型。A1亚型红细胞同时表达A抗原和A1抗原,而A2亚型仅表达A抗原。这一差异源于基因突变导致的糖基转移酶活性变化。A亚型本质上属于A型血的范畴,而非O型血的衍生类型。O型血则是完全缺乏A、B抗原的独立血型,其基因型为隐性纯合子(ii),与A亚型的遗传机制存在根本区别。

二、A亚型与O型血的抗原与遗传差异

从抗原层面看,A亚型与O型血的关键区别在于A抗原的存在与否。A亚型红细胞至少携带弱化的A抗原,例如A3或Ax亚型,尽管这些抗原的表达强度可能低于常规A型血,但仍能被特定抗体检测到。而O型血的红细胞完全不表达A或B抗原,仅保留未修饰的H抗原结构,这种H抗原在A、B型血中会被进一步转化为A或B抗原。

遗传学角度上,A亚型的形成与ABO基因的突变相关。例如,A2亚型是由于A基因的核苷酸缺失导致糖基转移酶活性降低,使A抗原无法充分修饰H抗原。相比之下,O型血由i等位基因控制,该基因无法编码功能性糖基转移酶,因此H抗原无法被转化为任何A或B抗原。这种遗传机制的差异决定了A亚型与O型血在生物学上的独立性。

三、临床检测中的误判风险与应对策略

在常规血型鉴定中,A亚型可能因抗原表达微弱而被误判为O型血。例如,A2亚型的抗原数量仅为A1型的1/4,若使用低效价的抗A试剂,可能无法检测到微弱凝集反应,从而错误归类为O型。此类误判可能导致输血事故,例如将A2型血液输给O型患者时,受血者的抗A抗体会攻击供体红细胞,引发溶血反应。

为避免误诊,临床建议采用多重检测方法:

1. 增强试剂敏感性:使用单克隆抗A1试剂或吸收试验,可特异性识别A亚型的抗原特征。

2. 反向定型验证:通过检测血清中的抗体类型(如A2亚型血清含抗A1抗体),辅助确认红细胞抗原的真实性。

3. 分子生物学技术:基因测序能直接识别ABO基因的突变位点,尤其适用于罕见亚型的鉴定。

四、种族分布与人类学意义

A亚型在不同人群中的分布呈现显著差异。全球范围内,A1亚型占A型人口的80%以上,而A2亚型在欧美人群中占比约20%,在中国汉族中则不足1%。这种分布可能与人类迁徙和自然选择有关。例如,A2亚型在南美洲原住民中高频出现,推测与当地传染病的选择压力相关。

O型血的全球分布更为广泛,尤其在美洲原住民中占比超过90%,这可能与O型血对某些疟疾变种的抵抗力有关。O型血与A亚型在人群中的共存现象并不代表两者具有遗传关联,而是ABO系统多态性在不同环境适应中的独立表现。

五、未来研究方向与临床建议

目前对A亚型的研究仍存在两大挑战:一是罕见亚型(如Ael或Am型)的检测技术尚未普及;二是亚型与疾病易感性的关联机制尚不明确。例如,部分研究发现A2亚型可能与胃癌风险降低相关,但具体机制仍需验证。

临床实践需加强以下措施:

1. 标准化检测流程:推广分子分型技术,减少血清学方法的局限性。

2. 建立亚型数据库:通过大规模人群筛查,完善亚型的地理与种族分布图谱。

3. 患者教育:告知A亚型携带者献血限制(因其血液可能引发输血反应),并建议在医疗记录中明确标注亚型信息。

A亚型是A型血内部的细分类型,其抗原特征与遗传机制均与O型血存在本质区别。临床误判风险提示需改进检测技术,而种族分布差异则反映了人类进化的多样性。未来研究应聚焦于亚型的功能性影响及其在精准医疗中的应用,同时通过公众科普消除“A亚型属于O型”的常见误解。这一领域的深化不仅关乎输血安全,也为人类遗传学与疾病研究提供了新的视角。