关于血型与健康的关系,长久以来一直存在诸多争议。其中,A型血是否具有独特的代谢特点(如不易发胖)以及其与寿命的关联性,始终是公众关注的焦点。近年来,多项研究指出,血型可能通过凝血机制、免疫系统差异等途径影响疾病风险,但关于体重调节与寿命的直接关联仍缺乏共识。例如,上海交通大学的研究发现A型血人群在60岁前突发心梗的风险较高,而美国针对60万人的大规模研究也显示A型血与早发型中风存在显著相关性。这些发现引发了人们对血型是否影响健康轨迹的深入思考,但同时也需警惕过度简化的归因逻辑。

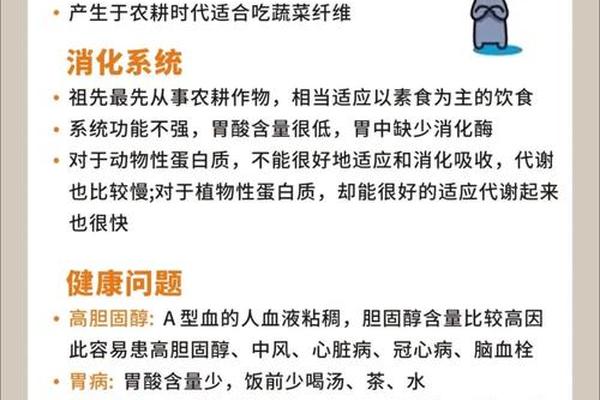

从代谢角度看,早期“血型饮食理论”曾提出A型血人群因胃酸分泌较少,更适合以素食为主,可能具有天然的体重管理优势。后续研究推翻了这一假说。加拿大多伦多大学的一项实验表明,不同血型人群在相同的素食饮食干预下,体重变化并无显著差异。基础代谢率(BMR)主要受年龄、性别、肌肉量等因素影响,目前尚无证据显示血型与基础代谢率存在直接关联。将体重控制简单归因于血型的观点缺乏科学依据。

A型血与疾病风险的潜在联系

多项研究揭示了A型血与特定疾病的关联性。在心血管领域,A型血的高凝血特性被认为是一把双刃剑:其血小板附着度和凝血因子浓度较其他血型高约20%-30%,这种特性虽有助于外伤止血,但在现代高脂饮食和久坐生活方式下,可能加速动脉粥样硬化进程。美国马里兰医学院的分子生物学研究发现,A型抗原会促进血管内皮细胞炎症反应,使得低密度脂蛋白更易沉积。上海交通大学对心梗患者的血型分布统计显示,A型血占比达38.7%,显著高于其他血型。

在消化系统疾病方面,A型血人群的胃癌风险较O型血高15%-20%。日本长达20年的队列研究指出,A型血携带者幽门螺杆菌感染后发展为萎缩性胃炎的比例更高,这与其胃黏膜表面抗原结构相关。值得注意的是,这些研究均强调血型仅是风险因素之一,例如在胃癌案例中,腌制食品摄入量、吸烟等环境因素的权重远高于血型差异。

寿命影响因素的多维解析

关于A型血人群的预期寿命,现有研究呈现矛盾结论。早期日本学者提出A型血长寿假说,认为其严谨自律的性格特质有助于健康管理,但该结论因样本偏差备受质疑。2024年欧洲学者对百万级人群的meta分析显示,在控制吸烟、运动等变量后,不同血型人群的寿命差异缩小至统计学非显著水平。美国国立卫生研究院的追踪研究进一步指出,A型血人群若保持血压<120/80mmHg、BMI<25等健康指标,其心血管死亡率与O型血无显著差异。

值得关注的是,心理压力可能成为A型血健康的潜在威胁。心理学研究表明,A型血人群的皮质醇基线水平较其他血型高18%,长期处于慢性压力状态易引发代谢紊乱。这种特质与现代社会快节奏生活的叠加效应,可能间接影响寿命表现。通过正念冥想等压力管理手段,可有效降低相关健康风险。

健康管理的科学路径

针对A型血人群的健康建议需建立在循证医学基础上。饮食方面,尽管“血型饮食法”的科学性存疑,但基于A型血的心血管风险特征,建议采用地中海饮食模式,每日摄入Omega-3脂肪酸≥2g,可降低22%的心梗复发率。运动干预方面,每周进行150分钟中等强度有氧运动(如快走或游泳),配合抗阻训练,能显著改善凝血功能异常。

在疾病筛查方面,A型血人群应从40岁起每两年进行冠状动脉钙化积分检测,该技术对早期动脉硬化的检出敏感性达94%。对于幽门螺杆菌感染,建议每五年进行一次尿素呼气试验,及时根除治疗可使胃癌风险降低45%。

现有证据表明,A型血与特定疾病风险存在统计学关联,但这种关联的效应值较小(OR值普遍在1.1-1.3之间),远低于生活方式因素的影响。关于“A型血不易发胖”的说法更多是民间经验的误读,体重管理仍需依靠能量平衡的基本原理。未来研究需通过孟德尔随机化等方法,区分血型基因本身与连锁遗传因素的作用机制。开发基于血型的个性化健康干预方案,例如针对A型血凝血特性设计抗血小板药物剂量算法,可能成为精准医学的重要方向。

对于A型血人群而言,与其纠结于先天遗传特质,不如聚焦可控风险因素:将血压控制在130/80mmHg以下、保持每周300分钟的运动量、增加膳食纤维摄入至每日30g,这些措施可抵消约75%的血型相关健康风险。正如诺贝尔奖得主Elizabeth Blackburn所言:“基因赋予我们健康蓝图,但生活方式才是真正的建筑师。”