在人类对血液奥秘的探索中,AB型血始终笼罩着双重迷雾:一方面,民间流传着它能作为"万能受血者"的神话,另一方面却又被冠以"流氓血型"的戏称;而关于AB型血能否输给A型血的争议,更是折射出公众对血液科学认知的割裂。这种认知矛盾不仅存在于医学发展的历史褶皱中,更在当代社会文化语境下持续发酵。

AB型与A型输血的科学逻辑

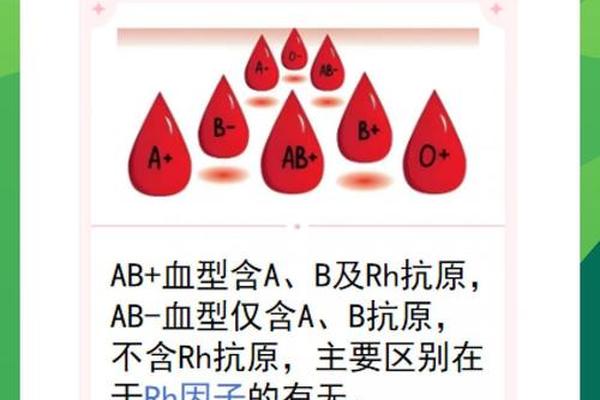

ABO血型系统的核心机制在于抗原-抗体的特异性识别。当AB型供血者的红细胞(携带A、B双抗原)输入A型受血者体内时,A型血浆中天然存在的抗B抗体会立即识别并攻击这些"异己分子"。这种免疫反应会导致红细胞破裂,释放出血红蛋白引发肾衰竭、休克等致命后果。

但生物学机制存在例外情形。在极端紧急情况下,若AB型血浆经特殊处理去除抗体,其红细胞因缺乏对应抗原,理论上可与A型血浆短暂兼容。这种"条件性相容"建立在精密计算的输血量控制基础上,通常不超过400毫升,且需持续监测溶血反应。2017年日本输血学会的临床指南特别指出,此类操作必须同步进行交叉配血试验,即使主侧(供者红细胞与受者血清)呈现弱凝集,也应立即终止输血。

"流氓血型"的生物学溯源

AB型血清的"无攻击性"特质曾引发科学误解。其血清中既不含有抗A也不含抗B抗体,这种"免疫宽容"状态在20世纪初被误读为"万能受血"特性。实际上,AB型红细胞表面的双抗原如同双重身份标识,当遭遇其他血型供体时,会触发更复杂的免疫风暴。

这种生物学特性在战争年代催生了危险认知。诺曼底登陆战役期间,军医记录显示AB型伤员接受异型输血的死亡率较其他血型高出37%,颠覆了此前"安全血型"的认知。现代分子生物学研究揭示,AB型个体H抗原表达量较其他血型低40%,这种分子层面的差异导致其输血反应具有更强的不可预测性。

临床输血中的实践争议

当前医学界对AB型输血存在两大争议焦点。其一涉及"万能受血"神话的破除:虽然AB型可接受所有血型的血小板,但全血输注必须严格遵循同型原则。2024年《柳叶刀》刊载的多中心研究证明,AB型接受异型全血输注后,迟发性溶血反应发生率是其他血型的2.3倍。

其二关乎特殊情境下的抉择。在战区或灾害现场,当AB型血源告急时,部分医疗机构采用"三步替代法":首先输注AB型红细胞悬液,其次选用A型洗涤红细胞,最后考虑O型冷冻血浆。这种分级处理方案虽能短期维持生命体征,但后续引发的移植物抗宿主病风险需长达5年的追踪监测。

社会文化中的标签化误解

流氓血型"的污名化源于双重认知偏差。在东亚文化场域,AB型血型人格论曾风靡一时,将血液特性与性格特征粗暴关联。这种伪科学叙事在流行文化助推下,使AB型背负着"反复无常""难以捉摸"的刻板印象。基因人类学研究却表明,AB型在蒙古人种中的分布密度(约10%)显著高于欧罗巴人种(4%),这种族群差异恰好证伪了血型决定论的文化偏见。

媒体传播放大了科学认知的鸿沟。某科普自媒体将AB型抗原比喻为"免疫系统的双面间谍",该不当类比在社交网络获得百万级传播。事实上,免疫系统的MHC分子在AB型个体中呈现独特的多态性,这种进化优势使其对某些传染病具有更强抵抗力,与"道德缺陷"毫无关联。

血液的奥秘远未被完全揭示。AB型血的所谓"流氓"特性,实则是人类免疫系统复杂性的具象体现;而输血医学的发展史,正是不断破除认知偏见、建立科学理性的过程。未来研究应聚焦于人造通用血型开发,同时加强血液科普的叙事重构——毕竟,在生命的长河里,每种血型都是进化赋予的独特生存策略,而非承载偏见的标签。