中国作为全球人口最多的国家,其血型分布呈现出独特的区域性和遗传特征。根据全国献血机构统计数据显示,O型血以41%的占比位居首位,A型血以28%紧随其后,成为人口比例第二高的血型。这一分布格局不仅反映了基因遗传的复杂性,还与地理环境、历史迁徙及疾病易感性等因素密切相关。本文将从地域分布、遗传与进化、健康相关性及社会文化影响四个方面,深入探讨A型血与O型血在中国人群中的主导地位及其背后的科学逻辑。

一、地域分布的显著差异

中国血型分布的显著特征之一是地域差异。长江流域及华中地区是A型血人口最集中的区域,占比超过30%,例如安徽省A型血比例达32.43%,江西省为32.86%。这种分布可能与历史上农耕文明的发展相关。A型血人群在农业社会中的适应性优势,如对稳定生活模式的偏好,可能促进了其在长江流域的聚集。相比之下,O型血在华南和西南地区占比更高,如广西和西藏的O型血比例分别达到45.58%和37.95%。这种南北梯度差异与气候和生活方式相关:南方湿热环境下,O型血可能因更强的免疫适应性而被自然选择保留。

B型血在北方地区的比例显著高于南方,例如青海省B型血占比达37.38%,而福建省仅为23.92%。这种自南向北的递增趋势,可能与历史上游牧民族的迁徙和基因融合有关。AB型血则呈现出与B型血同步变化的规律,进一步印证了血型分布的地域动态性。

二、遗传与进化的双重驱动

血型系统的形成是基因突变与自然选择共同作用的结果。研究表明,A型抗原的出现可追溯至约2.5万年前,与人类从转向农耕的社会变革密切相关。农业社会对定居生活的需求可能促使A型血人群在基因库中占据优势。而O型血作为最古老的血型,其基因频率在早期采集人群中占据主导,随后因环境适应性差异在不同地区出现分化。

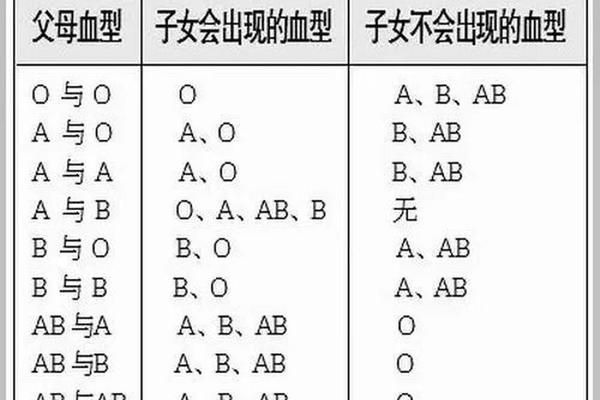

从分子遗传学角度看,ABO基因位于人类第9号染色体上,其等位基因的突变和重组直接影响血型表达。例如,A型血由A等位基因控制,O型血则源于该基因的隐性突变。中国汉族人口占90%以上的特点,使得A型与O型基因的稳定遗传成为可能。值得注意的是,少数民族地区的血型分布(如西藏的O型血高比例)提示了基因交流与隔离的历史过程。

三、健康风险的关联性证据

血型与疾病易感性的相关性研究为理解人群健康差异提供了新视角。A型血人群被证实具有更高的消化系统疾病风险,例如胃癌和肝病的发病率较其他血型增加15%-20%。这可能与A型抗原对幽门螺杆菌的亲和力有关,此类细菌感染是消化性溃疡的重要诱因。在传染病领域,新冠研究显示A型血患者重症风险增加45%,而O型血因携带特定抗体具有保护作用。

O型血的“万能供体”特性使其在临床输血中需求量大,但频繁使用也导致血库供应压力。AB型血虽占比最低(7%),但其作为“万能受体”的特殊性,使得稀有血型管理成为公共卫生的重要议题。这些发现提示,血型研究不仅具有学术价值,更对疾病预防和医疗资源配置具有现实意义。

四、社会文化影响的隐性脉络

血型分布与社会文化发展之间存在着微妙关联。在日本和德国等A型血主导的国家,严谨、协作的社会特质常被归因于血型性格论。尽管该理论缺乏严格科学依据,但不可否认的是,A型血人群在组织性和风险规避方面的行为模式,可能对经济发展产生间接影响。例如,长江流域作为中国经济活跃区,其高A型血比例与区域创新能力之间的相关性值得深入探讨。

血型认知的普及改变了公众的健康行为。一项调查显示,38%的中国人会根据血型调整饮食和运动习惯。这种文化现象既反映了科学知识的传播效果,也揭示了公众对个性化健康管理的需求。未来,结合血型特征的精准医疗或将成为健康产业的新方向。

中国血型分布以O型和A型为主导的格局,是遗传、环境、历史与文化多重因素交织的结果。O型血的广泛适应性使其成为人口基数最大的血型,而A型血的地域集中性则映射出农耕文明对基因选择的深远影响。健康研究发现的血型-疾病关联性,为个体化医疗提供了理论基础;社会文化分析则揭示了血型认知对公众行为的塑造作用。

未来研究可从三方面深化:一是开展大规模基因组研究,解析血型分布与地域适应的分子机制;二是建立动态血型数据库,优化血库管理和稀有血型预警系统;三是探索血型特征在精准营养和疾病预防中的应用潜力。通过多学科交叉研究,血型科学有望为人类健康和社会发展提供更全面的解决方案。