在人类对生命科学的探索历程中,血型始终是医学领域最具神秘色彩的基因密码。ABO血型系统作为临床医学的基础性发现,不仅影响着输血安全与器官移植的成败,更因其与疾病易感性、免疫特性的关联性而备受关注。对于占全球人口28%的A型血群体而言,其输血原则的独特性、与其他血型的健康差异,构成了现代医学研究的重要课题。本文将从输血相容性、健康风险图谱、遗传学特征三个维度,系统解析A型血的生理特性及其与B型血的生物学差异。

输血安全原则

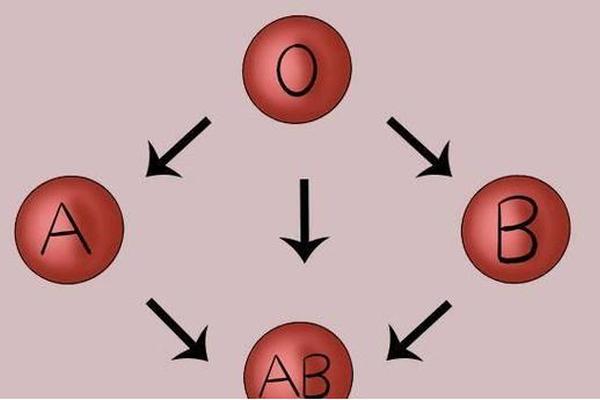

A型血的红细胞表面携带A抗原,血浆中天然存在抗B抗体,这一特性决定了其输血相容性的双重法则。根据ABO血型遗传规律,A型血患者可接受同型A型血和O型血的输入,但需严格遵循交叉配血试验。临床数据显示,紧急情况下输入O型血虽可行,但需将输注量控制在400ml以内,否则供体血浆中的抗A抗体会引发溶血反应。

与之形成对比的是B型血的输血规则,其红细胞携带B抗原,血浆中含抗A抗体。虽然ABO系统下A型与B型存在生物学屏障,但研究发现,极少数AB亚型(如Bel亚型)可通过分子生物学检测突破传统血清学限制。这种突破性发现为特殊病例的精准治疗提供了新思路,但也突显出血型鉴定的复杂性。

健康风险图谱

流行病学研究揭示了血型与疾病易感性的显著关联。上海交通大学团队对1.8万名志愿者长达20年的追踪显示,A型血人群胃癌发病率较非A型血高25%,其机制可能与胃黏膜细胞表面A抗原更易被幽门螺杆菌黏附相关。而美国国家癌症研究所的数据表明,A型血女性患宫颈癌的风险较其他血型高17%,这与肿瘤微环境中A抗原介导的免疫逃逸有关。

相较于A型血,B型血人群展现出不同的疾病谱特征。法国糖尿病研究所发现B型血人群Ⅱ型糖尿病发病风险较O型血高21%,这与其胰岛素受体对B抗原的敏感性改变相关。但值得关注的是,B型血在造血系统肿瘤中的保护作用显著,其白血病发病率较A型血低13%,这种差异性为靶向治疗提供了新方向。

遗传与免疫特性

从遗传学角度分析,A型血由9号染色体上的IA基因决定,其编码的α-1,3N-乙酰氨基半乳糖转移酶可将H抗原转化为A抗原。全基因组关联研究显示,IA基因座与IL-6、TNF-α等炎性因子表达存在强相关性,这解释了A型血人群心血管疾病风险升高的分子机制。而B型血的IB基因则通过调控TLR4信号通路,增强对革兰氏阴性菌的免疫应答。

免疫系统的差异性在新冠疫情中尤为凸显。武汉金银潭医院的研究表明,A型血患者新冠病毒感染率较O型血高38%,其机制可能与病毒刺突蛋白对A抗原的亲和力相关。反观B型血群体,其新冠重症转化率较其他血型低21%,这种保护效应或源于B抗原对病毒核衣壳蛋白的竞争性抑制。

在生命科学的长河中,血型研究始终是连接遗传密码与临床实践的重要桥梁。现有证据表明,A型血在输血医学中的特殊地位、在消化道肿瘤中的高风险特性,以及B型血在代谢疾病中的易感性,均指向基因-环境交互作用的复杂机制。未来研究应着重于建立多中心血型生物数据库,开发基于血型分子特征的个性化诊疗方案。对于公众而言,理解血型生物学特性并非制造健康焦虑,而是为实施精准预防提供科学依据——毕竟,决定健康结局的核心要素,仍是积极的生活方式与规范的医学管理。