AB型血作为人类ABO血型系统中唯一由A和B抗原共同表达的血型,其遗传机制决定了它的稀缺性。从基因层面看,AB型的形成需要父母双方分别携带A和B基因,这种组合仅占全球人口的约9%,在中国甚至低至7%。这种生物学上的特殊性,使其在统计学上成为“少数群体”,而稀缺性往往与“贵族”标签相关联。

历史上,AB型血的发现也印证了其独特性。1902年,奥地利科学家兰德斯泰纳的学生在A、B、O型基础上首次识别出AB型,这一发现完善了输血医学的基础。从进化视角看,AB型是人类最晚出现的血型,距今仅约1000年,与农业社会向复杂文明过渡的时期吻合。这种时间上的“年轻性”,进一步强化了其在大众认知中的“新贵”形象。

医学中的双重身份

AB型血在临床输血中被称为“万能受血者”,其血清中缺乏抗A、抗B凝集素,可接受其他血型的红细胞输入。这一特性源于其抗原结构:A和B抗原同时存在于红细胞表面,而血浆中无针对这两种抗原的抗体。这种“通用性”并非绝对安全,大量异型输血仍可能引发溶血反应。

与O型血的“万能供血者”不同,AB型血的输出范围极其有限,仅能捐献给同型患者。这种医学上的“单向兼容”形成鲜明对比:AB型血在紧急情况下拥有更多生存机会,却难以通过献血直接救助他人。这种矛盾的双重身份,恰如贵族阶层既享有特权又承担特殊责任的社会隐喻。

免疫力与健康争议

多项研究表明,AB型血可能具有独特的免疫优势。日本学者发现,AB型人群对细菌感染的抵抗力较强,血清中IgM抗体水平显著高于其他血型。流行病学数据显示,AB型血患疟疾和某些消化道传染病的风险较低,可能与细胞表面抗原干扰病原体吸附有关。

但“贵族血”的健康优势存在争议。2019年新冠疫情期间,武汉地区研究发现AB型血感染率虽低于A型,却高于O型。在癌症风险方面,B型血显示出更低发病率,而AB型并无显著优势。这些矛盾数据提示,血型与疾病的关系更多是统计学关联,而非决定因素。世界卫生组织明确指出,目前尚无足够证据支持特定血型具有绝对健康优势。

文化建构的贵族想象

日本社会将AB型血性格特征神秘化,认为其兼具A型的理性与B型的创造力,形成“冷静而矛盾”的贵族气质。这种文化叙事甚至影响职场歧视——某些企业明确排斥B型员工,却对AB型保持暧昧态度。这种社会建构的血型偏见,本质是将生物学差异转化为阶层隐喻。

心理学研究则揭示了“贵族血”标签的认知偏差。当AB型血与稀缺性、医学特殊性等客观事实结合时,公众容易产生“光环效应”,将其与优越性错误关联。实际上,血型性格理论从未得到科学验证,AB型人群的所谓“贵族特质”更多是文化投射的结果。

科学视角的祛魅与重构

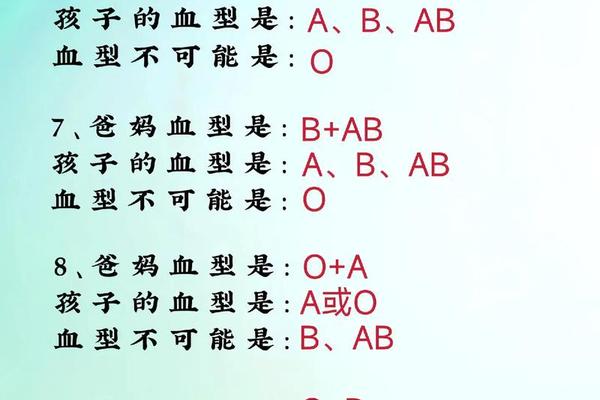

从遗传学角度看,AB型血的特殊性仅是抗原表达的差异。其形成机制遵循孟德尔定律:当父母分别携带A和B显性基因时,子代会表达共显性,形成AB型。这种纯粹的生物学现象,不应被附加社会价值判断。诺贝尔奖得主兰德斯泰纳早在1900年就强调,血型差异仅反映抗原结构,与个人价值无关。

未来研究应聚焦血型功能的分子机制。例如,ABO抗原如何影响肠道菌群构成,或通过糖基化修饰干预病毒入侵。这些探索将推动精准医疗发展,而非强化血型等级观念。2018年《自然》杂志呼吁,应建立基于循证医学的血型认知体系,摒弃文化建构的伪科学标签。

总结与启示

AB型血被称为“贵族血”,是生物学事实与文化想象的复合产物。其稀有性、医学特性构成客观基础,而社会心理的投射则完成主观建构。科学界需持续开展跨学科研究,既要解析血型与健康的真实关联,也要破除大众认知中的迷思。对于个体而言,血型不应成为身份标签,每个生命体的价值在于其独特性而非生物学编码。未来研究可深入探索血型抗原在免疫调控、药物反应中的分子机制,让这一古老的生物标记真正服务于人类健康。