人类对血型的探索始于20世纪初,但直至今日,ABO血型系统的遗传规律仍常被误解。当孩子被检测为A型血时,不少父母会惊讶地发现,看似简单的血型匹配背后竟隐藏着复杂的基因组合可能。事实上,A型血子女的父母可能涵盖A、B、AB、O四种血型,这种看似矛盾的遗传现象,恰是显性与隐性基因博弈的结果。

父母血型组合的遗传可能性

A型血的基因型存在AA和AO两种形式,这决定了父母血型的多样性。若父母均为A型血,其基因组合可能是AA×AA、AA×AO或AO×AO。前两种情况下,子女必然表现为A型;但当双方均为AO型时,隐性基因O可能通过25%概率组合成OO型,此时子女将呈现O型血。这种现象曾引发多起家庭信任危机,例如2017年湖南某夫妇因同为A型血却生育O型血孩子险些离婚,经基因检测证实确为生物学亲子关系。

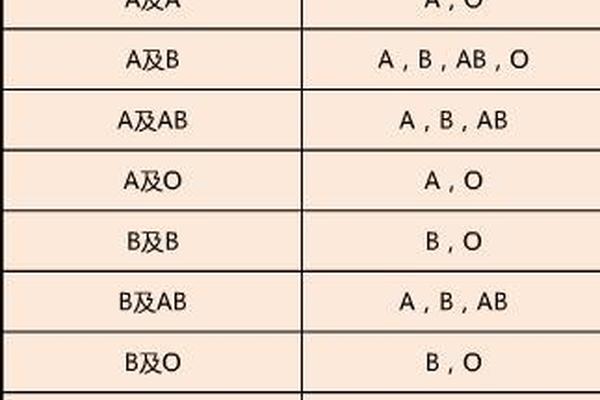

更复杂的组合出现在异型血父母间。当父母为A型与B型时,子女可能获得A、B、AB或O型四种血型。这是因为A型(AO)与B型(BO)携带的隐性O基因可能重组为OO型。类似地,A型与AB型父母可能生育A、B或AB型子女,而A型与O型父母则只能产生A或O型后代。这种遗传多样性使得血型亲子鉴定对照表中,A型血子女对应的父母血型组合多达七种可能。

血型遗传的特殊情况与科学验证

在极少数情况下,血型遗传会突破常规规律。孟买血型(hh基因型)就是典型例外,这类个体即使携带ABO基因也无法表达相应抗原,常规检测显示为O型。若父母一方为孟买型AB基因携带者,另一方为普通A型,子女可能呈现AB型,这与传统遗传规律相悖。2023年惠州某家庭就因此出现父亲A型、母亲B型却生育AB型子女的案例,DNA检测最终证实亲子关系。

血型亚型的存在也增加了遗传复杂性。例如Ax亚型因B基因突变导致抗原表达微弱,常规检测易误判为A型。当这类个体与AB型配偶生育时,子女可能呈现典型B型。现代分子生物学技术通过检测H抗原前体物质和基因序列,能有效识别这些特殊血型,避免传统血清学检测的误判。

血型鉴定的局限与亲子鉴定的必要性

尽管血型遗传规律表为亲子关系提供初步参考,其准确率仅约70%。临床统计显示,约0.01%的亲子关系会因基因重组、突变或血型系统复杂性出现表型不符。2020年基因格司法鉴定中心数据显示,在涉及血型矛盾的亲子鉴定案例中,23%最终证实为生物学亲子。这提示单纯依赖血型匹配可能造成误判,特别是在涉及稀有血型或基因突变时。

DNA检测通过分析15-20个STR基因座,将亲子关系判定准确率提升至99.9999%。相较于血型检测仅关注ABO和Rh系统,DNA检测覆盖基因组多态性区域,能有效识别重组、突变等特殊情况。2024年最新修订的《亲子鉴定技术规范》明确建议,当血型矛盾时应优先采用DNA分型技术,避免传统检测方法的技术局限。

遗传认知的社会意义与未来方向

血型遗传知识的普及有助于消除社会误解。上海市黄浦区体检站的研究表明,85%的血型相关家庭矛盾源于对隐性基因遗传规律的无知。医疗机构正通过遗传咨询门诊加强科普,2024年国家卫健委启动的"基因认知工程"已将血型遗传纳入基础健康教育模块。

未来研究将聚焦于血型系统的全基因组解析。中国科学院最新立项的"红细胞抗原组计划"拟绘制30种血型系统的完整基因图谱,这将为精准医疗提供新可能。基于人工智能的血型遗传预测模型正在开发中,通过整合百万级亲子基因数据,该系统有望将血型匹配预测准确率提升至98%。

血型作为生命的第一张遗传名片,其背后蕴藏的基因密码远比表象复杂。在尊重科学规律的基础上,我们既要善用血型遗传的普适性规律,也需认知其生物学边界的特殊性。当传统检测出现矛盾时,分子水平的DNA验证始终是解开遗传谜题的终极钥匙。这不仅关乎个体家庭的和谐,更是推动精准医学发展的重要基石。