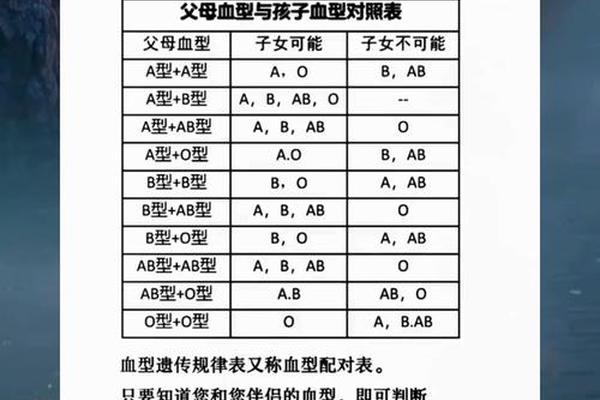

从生物学角度而言,A型血男性和B型血女性的婚姻组合,其子女的血型可能涵盖A、B、AB、O四种类型。这一现象源于ABO血型系统的遗传规律:A型血个体的基因型为AA或AO,B型血则为BB或BO。当父母分别携带隐性基因(如AO和BO)时,子女可能通过基因重组形成OO型(O型血)或AB型。例如,若A型父亲的基因型为AO,B型母亲的基因型为BO,孩子有25%的概率为O型血,25%为A型,25%为B型,25%为AB型。

这种遗传机制的实际意义不仅体现在亲子鉴定中,还可能影响家庭关系。例如,若父母均为A型和B型血,而孩子出现O型或AB型时,需通过基因检测而非仅凭血型判断生物学亲缘关系。极少数情况下,孟买血型或亚型的存在可能导致血型表现异常。例如,若父母携带H基因缺陷(孟买血型),即便基因型为AB,也可能表现为O型。

二、血型与性格的关联性争议

在东亚文化中,血型常被赋予性格标签。例如,A型血男性被认为严谨、内向,而B型血女性则被描述为自由、感性。这种刻板印象可能影响婚姻互动模式。韩国研究显示,约40%的女性因B型血男性的“反复无常”标签而排斥与之婚恋。科学界普遍认为血型与性格无直接关联。方舟子等学者指出,此类说法源于20世纪日本非科学的文化传播,缺乏遗传学证据。

心理学研究更强调个体差异的重要性。例如,A型血男性可能因成长环境形成责任感强的特质,而非基因决定。B型血女性的“不拘小节”更可能与家庭教养方式相关。婚姻中的矛盾更多源于价值观差异或沟通方式,而非血型标签化的刻板印象。

三、婚姻实践中的血型适配案例

实际婚姻案例显示,A型男与B型女的组合存在显著互补性。A型男性的规划性与B型女性的灵活性可能形成动态平衡。例如,在家庭财务决策中,A型男性倾向于稳健储蓄,而B型女性更支持创新投资,这种差异可通过协商达成共识。日本学者曾统计此类组合的离婚率低于同血型婚姻,认为差异性能激发长期吸引力。

基因差异也可能放大冲突。A型男性对细节的执着可能被B型女性视为控制欲,而B型女性的随性则可能被解读为不负责任。韩国电影《我的男友是B型血》即通过戏剧化手法呈现此类矛盾,但其本质反映的是个性磨合问题,而非血型宿命论。

四、社会文化中的血型偏见与反思

血型偏见在职场和婚恋市场造成隐形歧视。例如,中国鞍山某公司曾以“B型血缺乏团队精神”为由拒绝应聘者,此类案例暴露出血型迷信的社会危害。科学研究证实,ABO血型系统仅与红细胞抗原相关,与认知能力或道德品质无关联。

破除偏见需多维度努力:医学界应加强科普,阐明血型的生物学本质;教育体系需培养批判性思维,区分科学事实与文化传说;立法层面可参考日本2010年《就业机会均等法》修订案,禁止基于血型的雇佣歧视。

A型男与B型女的婚姻组合,其子女血型的多样性体现了基因重组的自然规律,而婚姻质量取决于双方价值观适配度与沟通机制,而非血型标签。当前研究需进一步探索基因-环境交互作用,例如表观遗传学如何影响血型相关性格认知的形成。建议公众以科学态度看待血型,在婚恋决策中关注个体特质而非群体偏见,从而构建更理性的亲密关系模式。