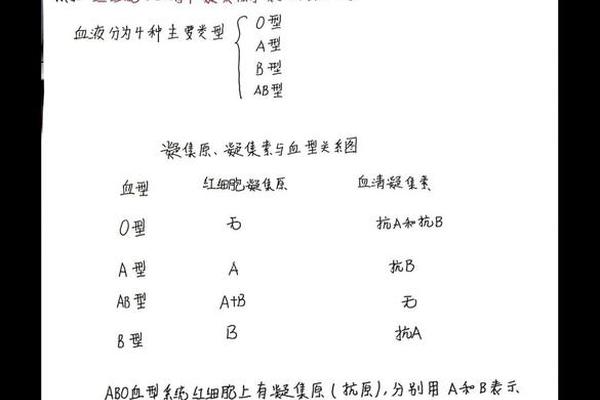

血液作为生命活动的重要载体,其复杂的抗原-抗体反应机制始终是医学研究的核心议题。当抗A血清与特定血型样本接触时,红细胞表面是否存在A抗原将直接决定凝集现象的发生。这一现象不仅是ABO血型系统分类的基础,更影响着临床输血、器官移植乃至新生儿溶血症等关键医疗场景的安全性。理解抗A血清凝集反应背后的科学逻辑,对于规避医疗风险、优化诊疗方案具有深远意义。

一、抗原与抗体的相互作用机制

在ABO血型系统中,红细胞膜表面的糖蛋白结构决定了抗原特异性。A型血个体的红细胞携带A抗原,其化学本质是N-乙酰半乳糖胺通过α-1,3糖苷键连接于H抗原的β-半乳糖末端。抗A血清中的IgM类抗体通过Fab段与A抗原表位结合,形成抗原-抗体复合物,触发补体级联反应,最终导致红细胞膜破裂或凝集。这种特异性识别源于抗体可变区的空间构象与抗原表位的精确匹配,其结合强度受抗原密度、抗体效价及环境温度等多因素影响。

从血清学角度看,抗A凝集素在人体内的产生属于天然抗体范畴。研究表明,这些抗体的形成与肠道菌群中某些微生物表面的类A抗原物质刺激有关,这种交叉免疫反应在出生后6-12个月内逐渐达到稳定水平。当异源A抗原进入B型或O型个体时,记忆B细胞会迅速增殖分化为浆细胞,产生高亲和力的IgG类抗体,这也是Rh阴性母亲孕育第二胎Rh阳性胎儿时发生新生儿溶血的病理基础。

二、血清学检测方法与判读标准

临床常规检测采用正向定型与反向定型结合的双向验证体系。正向定型中,将受检者5%红细胞悬液分别与标准抗A、抗B血清混合,通过离心观察凝集现象。以抗A血清凝集为例,若试管内出现肉眼可见的颗粒状凝块,显微镜下可见红细胞交联成网状结构,则判定为A抗原阳性。反向定型则需将受检者血清与已知A型、B型试剂红细胞反应,验证血清中是否存在预期抗体,这种双重检测可将误判率降低至0.1%以下。

特殊情况下需借助增强技术提高灵敏度。对于弱A亚型(如A3、Ax),常规试管法可能出现假阴性,此时可采用木瓜酶处理红细胞以暴露隐蔽抗原,或使用抗人球蛋白试验检测致敏红细胞。分子生物学技术的发展更使ABO基因分型成为可能,通过PCR扩增第6、7外显子并测序,可准确识别A101、A201等亚型等位基因,这对解决血清学疑难配型具有突破性意义。

三、临床输血安全的核心考量

输血相容性原则要求供者红细胞抗原与受者血清抗体完全匹配。当B型受者误输A型血时,其血清中的抗A抗体与输入红细胞的A抗原结合,激活补体系统产生C5b-9膜攻击复合物,导致血管内溶血。统计显示,ABO血型不合输血引发的急性溶血反应死亡率高达30%,这凸显了术前血型鉴定的必要性。即便是O型"万能供血者",其血浆中的抗A、抗B抗体仍可能引起受者红细胞破坏,因此现代输血医学已严格限制异型输血,仅在紧急情况下采用洗涤红细胞。

在妊娠医学领域,母胎ABO血型不合可能引发新生儿溶血病。当O型母亲怀有A型胎儿时,胎儿红细胞可通过胎盘渗漏进入母体循环,刺激产生IgG型抗A抗体,这些抗体透过胎盘屏障攻击胎儿红细胞。虽然ABO系统溶血症状通常较Rh系统轻微,但严重病例仍需通过光照疗法或换血治疗干预。

四、血型系统的复杂性与研究前沿

ABO血型的遗传多态性远超传统认知。B(A)型等罕见亚型的发现揭示了ABO基因座的高度复杂性——某些B等位基因可产生微量A转移酶,导致红细胞同时表达B抗原和弱A抗原。这类个体在血清学检测中可能呈现抗A血清弱凝集,易被误判为AB型,需通过吸收放散试验或基因测序确诊。孟买型个体因FUT1基因突变无法合成H抗原前体,其红细胞缺乏ABO抗原表达,常规检测显示为O型,但血清中含抗H抗体,这类特殊血型的输血管理需要专门策略。

当前研究正朝着精准化方向发展。单克隆抗体技术的应用使抗血清特异性显著提高,例如抗-A1单克隆抗体可区分A1与A2亚型。质谱分析技术则能直接检测红细胞膜糖链结构,为血型抗原定量分析提供新手段。未来,基于CRISPR的基因编辑技术可能实现血型抗原的人为修饰,这将为稀有血型患者开辟新的治疗途径。

抗A血清凝集反应作为ABO血型鉴定的基石,其科学价值已超越单纯的实验现象,成为连接基础医学与临床实践的重要纽带。随着分子诊断技术的进步,传统血清学检测的局限性逐步被突破,但凝集试验因其经济性和便捷性,仍将在基层医疗中发挥不可替代的作用。建议医疗机构建立多维度血型验证体系,将血清学检测与分子分型技术结合,尤其对疑难样本应开展基因测序。未来的研究应聚焦于血型抗原的精细调控机制,以及跨血型器官移植的免疫耐受诱导策略,这将对提高医疗安全产生深远影响。