在人类血型遗传的常识中,父母与子女的血型关系似乎遵循着某些“铁律”:例如O型血的父母通常被认为只能生出O型血的孩子,A型血的父亲与O型血的母亲结合后,孩子不可能是O型血。现实中却存在看似矛盾的案例——父亲为O型血却育有A型血子女,或A型血父亲生出O型血后代。这些现象挑战了传统认知,也揭示了基因世界的复杂性。本文将从遗传学机制、特殊血型系统、医学意义及社会认知误区四个维度,深入探讨这一主题。

一、ABO血型遗传的基本逻辑

ABO血型系统由三个等位基因(IA、IB、i)控制,其中IA和IB为显性基因,i为隐性基因。A型血个体的基因型可能是IAIA(纯合子)或IAi(杂合子),O型血则表现为隐性纯合子(ii)。当父亲为A型血(IAi)、母亲为O型血(ii)时,父亲有50%的概率将i基因传递给子女,此时子女基因型为ii(O型血);若父亲传递IA基因,则子女为IAi(A型血)。A型父亲与O型母亲生出O型子女的概率为25%。

若父亲为O型血(ii),理论上无法传递显性A基因,其子女的血型应完全由母亲决定。例如,母亲为A型血(IAi)时,子女可能为IAi(A型)或ii(O型)。这种情况下,O型父亲与A型母亲生出A型子女是符合遗传规律的,概率为50%。这说明,血型遗传的“矛盾”往往源于对父母基因型的误解——显性表型可能掩盖隐性基因的存在。

二、特殊血型系统的隐性干扰

常规ABO血型检测可能因罕见基因变异而产生偏差。例如,孟买血型(hh型)个体因缺乏H抗原前体,无法正常表达A/B抗原,常规检测中会被误判为O型血。若父亲携带h基因(如Hh型),其真实血型可能为AB型或B型,但检测结果却显示为O型,从而出现“O型父亲生出A型子女”的异常现象。

另一典型案例来自广西壮族家庭:一对O型夫妇生出了B型婴儿。研究发现,父亲携带两个罕见的H基因突变体(Hw型),导致其B型基因无法正常表达,常规检测显示为O型。这种基因型在壮族人群中存在一定比例,揭示了血型遗传的民族特异性。这些案例表明,常规血型检测的局限性需要基因测序技术补充,以避免误判亲子关系。

三、溶血风险与医学实践启示

当母亲为O型血而胎儿为A型时,母体可能产生抗A抗体,引发新生儿溶血病(HDN)。研究显示,约15%的O型血孕妇会因胎儿A/B抗原刺激产生IgG抗体,其中1%-3%的胎儿会出现严重溶血反应。例如,A型血胎儿红细胞表面的A抗原可通过胎盘进入母体,刺激抗体生成,导致胎儿红细胞破坏,表现为黄疸、贫血甚至核黄疸。

针对这一风险,临床建议O型血孕妇进行抗体效价监测。若效价≥1:64,需通过血浆置换或免疫球蛋白注射干预。A型父亲与O型母亲的家庭需警惕“第二胎效应”——随着妊娠次数增加,母体抗体水平可能升高,后续胎儿的溶血风险显著增加。这些措施凸显了血型遗传知识在围产期医学中的重要性。

四、社会认知误区与科学普及挑战

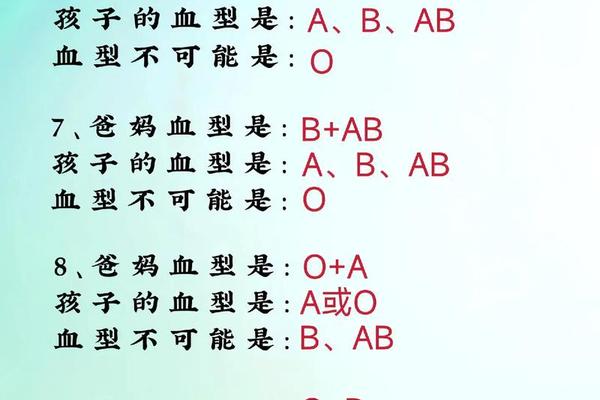

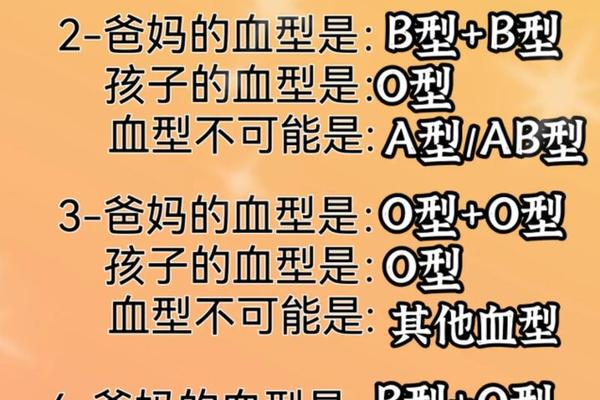

公众对血型遗传的误解常引发家庭矛盾。例如,部分人错误认为“父母均为O型则子女必为O型”,或“AB型父母不能生出O型子女”。事实上,若父母均为AB型(IAIB),子女可能携带ii基因(概率约25%),表现为O型血。另一误区是将血型作为亲子鉴定的唯一依据。尽管ABO系统可排除部分亲子关系(如O型父母与AB型子女),但确认血缘仍需DNA检测。

文化因素也加剧了认知偏差。某些地区将血型与性格、命运挂钩,导致对异常血型组合的过度解读。例如,日本流行“血型性格学”,认为A型血者严谨、O型血者乐观。这种伪科学观念可能使家庭对血型异常产生不必要的焦虑。加强血型遗传学的科普教育,尤其是罕见案例的解读,成为减少社会误解的关键。

结论:从基因密码到科学认知的跨越

血型遗传的“矛盾”案例既是生物学复杂性的缩影,也是科学认知进步的契机。ABO系统的显隐性规律、特殊血型基因的存在以及溶血风险的医学管理,共同构建了血型遗传的多维图景。未来研究需进一步探索民族特异性基因的分布(如壮族Hw型),开发快速基因分型技术,并完善公众科普体系。唯有通过科学与教育的双轨并进,才能消除误解,让血型遗传学真正服务于家庭健康与社会和谐。