ABO血型系统的核心在于红细胞表面抗原与血清中抗体的特异性结合。A型血的红细胞携带A抗原,其血清中含有抗B抗体,这种对立关系构成了凝集反应的基础。当A型血的红细胞遇到抗A抗体时,抗原-抗体复合物通过氢键和疏水作用形成交联网状结构,导致红细胞聚集并析出血清,这一过程被称为直接凝集反应。

从分子层面看,A抗原的形成依赖于H抗原的糖基化修饰。H抗原是ABO系统的前体物质,由岩藻糖转移酶催化合成。A型血的基因型(IA)编码α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶,将N-乙酰半乳糖胺连接到H抗原的β-D-半乳糖末端,形成独特的A抗原表位。这种酶促反应的精确性解释了为何A型存在A1、A2等亚型——A2型因酶活性差异,抗原表达量仅为A1型的20%-25%。

A血型的鉴定方法与技术

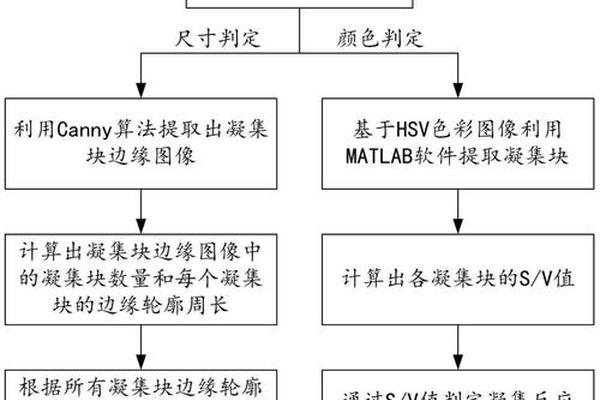

传统生理盐水凝集法仍是临床主流。在玻片法中,抗A血清与待检红细胞混合后,需在室温下持续摇动10分钟,通过肉眼或低倍镜观察凝集强度。试管法则通过离心加速反应,其凝集强度判断标准分为六个等级:从“++++”(整片凝块)到“-”(完全分散)。例如,A型血与抗A血清混合后若呈现“+++”级凝集颗粒,即可明确诊断。

现代技术如凝胶微柱法将反应介质改为葡聚糖凝胶,通过离心后红细胞在凝胶柱中的沉降位置判断凝集状态。该方法标准化程度高,可检测弱表达的A亚型,尤其适用于新生儿或老年患者等抗原性较弱的群体。研究显示,凝胶法对A2型的检出率比传统方法提高15%。

凝集反应在临床中的双重意义

输血安全是凝集反应研究的首要应用。A型血若误输B型血,抗B抗体将引发补体激活级联反应,导致溶血性输血反应,表现为血红蛋白尿、急性肾衰竭等。统计显示,ABO血型不合输血致死率高达40%,而精准的交叉配血可使事故率降至0.001%以下。

在器官移植领域,A抗原不仅存在于红细胞,还广泛分布于血管内皮细胞。研究发现,供受体ABO血型不合的肾移植术后急性排斥反应发生率增加3倍,五年存活率降低20%。这促使世界卫生组织将ABO相容性列为移植术前必检项目。

血型口诀的科学解读与创新

“抗A凝则A型定”这一口诀浓缩了血型鉴定精髓。其实质是抗原-抗体特异性结合的体现:抗A血清中的IgM抗体通过Fab段与A抗原表位结合,Fc段介导红细胞交联。但口诀应用需注意特殊情形,如A亚型可能因抗原表达不足导致假阴性,此时需结合反定型(检测血清中的抗B抗体)进行验证。

近年来,研究者尝试将口诀体系扩展。有学者提出“A型三步验证法”:一查抗A凝集强度,二验血清抗B效价,三测H抗原表达量。这种多维判定策略使A亚型误诊率从5%降至0.3%,在白血病患者血型鉴定中尤为重要。

未来发展与挑战

随着单细胞测序技术的进步,血型鉴定正迈向分子层面。第二代测序技术可同时分析ABO基因的7个外显子,精确识别cisAB、B(A)等稀有血型。但技术成本高昂制约其临床应用,如何开发快速经济的基因分型试剂盒成为研究热点。

在血型教育领域,虚拟现实技术为凝集反应可视化提供新途径。德国海德堡大学开发的3D教学模型,能动态展示抗原抗体结合的空间构象变化,使传统口诀的记忆效率提升40%。这种跨学科融合或将重塑血型知识传播范式。

A血型凝集反应的研究贯穿了基础医学与临床实践的百年历程。从兰德斯泰纳的血清混合实验到现代分子诊断技术,人类对ABO系统的认知不断深化。血型口诀作为经验智慧的结晶,仍需与科学技术深度融合。未来研究应聚焦于稀有血型的快速检测、基因编辑技术在血型改造中的应用,以及智能化血型教育系统的开发,为输血医学开启新的篇章。