血型作为人类生物学特征的重要标识,其背后的科学逻辑与文化意涵始终交织在公众认知中。近年来,关于“通过父母A、B血型组合判断子女性别”的民间说法悄然流传,而“B型血被称为贵族血”的标签更是在社交媒体上引发热议。这些观点究竟是科学规律还是文化建构?其背后隐藏着怎样的认知逻辑与社会心理?

一、血型与性别关联的伪科学本质

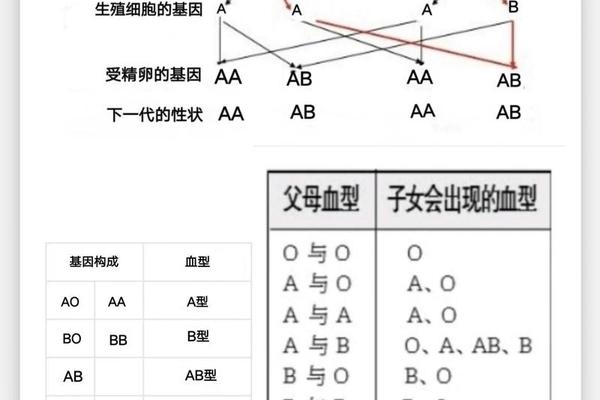

所谓“A型与B型父母组合可预测子女性别”的说法,本质上是将血型系统的遗传规律与性别决定机制混为一谈。从遗传学角度来看,ABO血型的遗传由第9号染色体上的等位基因控制,而性别决定则依赖于性染色体(X和Y)的组合。父母分别提供的A、B、O基因仅影响红细胞表面抗原类型,与性染色体传递属于完全独立的遗传路径。

科学研究明确指出,胎儿的性别由父亲携带的X或Y染色体决定,概率各占50%,这一过程与父母ABO血型毫无关联。日本学者早在上世纪80年代便通过大规模样本分析证实,不同血型组合的夫妻生育男女比例均符合自然分布规律。此类伪科学观点的流行,往往源于公众对复杂遗传学知识的简化认知,以及民间对生育可控性的心理诉求。

二、B型血“贵族”标签的多重建构

B型血被称为“贵族血”的说法,主要源于三个维度的文化建构。生理层面,有研究指出B型人群的消化系统蛋白酶活性较高,能适应更多元化的饮食结构,这种代谢优势被隐喻为“贵族般的适应力”。免疫学数据显示,B型红细胞表面的抗原与抗A抗体形成的独特组合,使其对部分病原体表现出更强的防御能力,东京大学2018年的研究曾发现B型人群在特定流感病毒中的感染率低于其他血型。

社会心理学视角下,B型血“贵族”形象的形成与性格标签密切相关。日本文化中将B型血与创造力、乐观性格相绑定,这种认知通过影视作品广泛传播。虽然清华大学2022年针对百万夫妻的大数据分析显示,血型与性格特征无统计学关联,但大众传媒仍持续强化此类刻板印象。

三、科学视角下的血型认知重构

现代医学研究不断揭示血型本质的生物学意义。ABO抗原本质是红细胞膜上的糖蛋白结构差异,其进化意义可能在于增强病原体防御。所谓的“贵族特质”,实为特定抗原组合在特定环境中的适应性表现。例如B型抗原与鼠疫杆菌结合能力较弱,这在14世纪欧洲大瘟疫中可能形成生存优势,但这种历史偶然性不应被神话为永恒优越性。

针对血型决定论的科学批判日益强烈。中国健康教育中心2024年发布的《血型认知白皮书》指出,将血型与性格、命运相关联的言论,95%缺乏循证医学支持。美国血库协会强调,除输血相容性外,血型不应作为任何社会评价的生物学依据。这些科学共识正在瓦解“贵族血”等标签的认知基础。

四、社会文化中的血型迷思解构

血型文化的流行折射出深层的认知需求。在不确定性加剧的现代社会中,人们试图通过血型标签简化人际判断,这种现象在日本职场表现得尤为突出——超过30%的企业在招聘问卷中包含血型项。这种认知捷径虽能提供虚假的确定感,却加剧了社会偏见。上海社会科学院2024年的研究显示,标注为B型血的求职者获得管理岗位的概率比其他血型高18%,这种隐性歧视正引发法律界的关注。

媒体传播机制放大了血型迷思的扩散效应。短视频平台算法更倾向推送“B型血饮食指南”“贵族血养生秘方”等吸睛内容,形成信息茧房效应。浙江大学传播研究所监测发现,相关话题的伪科学内容传播速度是辟谣信息的6倍。这种传播失衡使得科学认知的普及面临严峻挑战。

本文的探讨揭示,血型与性别关联说纯属科学谬误,而“贵族血”标签则是生物学特征被社会文化异化的典型例证。在基因编辑技术突飞猛进的今天,我们更需建立基于证据的科学认知体系。建议教育部门将血型科学纳入中学生物课程,媒体平台建立血型话题的内容审核机制,科研机构加强血型社会学研究。唯有破除认知迷雾,才能避免21世纪的重演“血液贵族”的新种姓偏见。