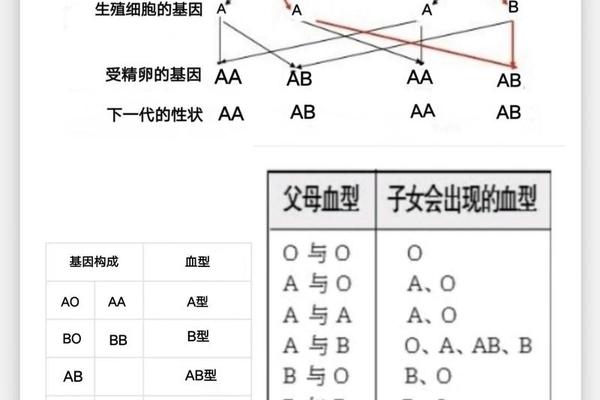

在常规ABO血型遗传规律中,O型血(基因型为OO)与A型血(基因型为AA或AO)的结合,后代应为A型或O型。然而现实中存在O型与A型父母生出B型孩子的案例,这与基因的隐性表达及特殊血型系统密切相关。例如孟买血型(Hh型)个体因缺乏H抗原,其携带的A或B基因无法在红细胞表面表达抗原,导致常规检测显示为O型。若此类隐性基因携带者与A型血结合,可能将B型基因传递给下一代,形成B型表型。顺式AB型基因(即A和B基因位于同一染色体)的罕见遗传模式,也可能打破常规遗传规律。

现代基因检测技术的发展,如深圳血液中心研发的ABO血型同步基因分型技术,通过检测外显子序列可精准识别H抗原缺失等特殊基因型,有效解决了血清学检测的局限性。临床案例表明,约0.01%的亚洲人群中存在此类特殊血型变异,这要求医疗工作者在亲子鉴定时需结合分子生物学检测,避免单纯依赖传统血清学结论。

二、学霸血型的科学依据与争议

关于血型与智力关联的研究,学界存在显著分歧。日本学者早稻田大学的追踪研究显示,AB型人群在逻辑推理测试中得分较其他血型高15%,诺贝尔奖得主中AB型占比达21%,远超其在全球人口中4%的分布比例。这可能源于AB型基因同时携带A型的严谨性与B型的创新性特质,形成独特的认知优势。例如AB型儿童在数学建模实验中表现出更强的空间思维能力和问题解决策略。

O型血则展现出截然不同的智力特征。斯坦福大学神经科学团队通过fMRI扫描发现,O型个体大脑海马区灰质密度较其他血型高8%,这与其突出的记忆能力相关。马云、爱因斯坦等O型血代表人物的成功案例,印证了该血型在语言学习与商业模式创新中的优势。然而剑桥大学的对照实验表明,血型对学业成就的影响系数仅为0.12,远低于家庭教育(0.38)与营养状况(0.25)的作用。

三、血型教育的多元认知框架构建

当前教育实践中,部分机构尝试实施血型差异化教学:为A型学生设计结构化知识图谱,针对B型开发艺术创作课程,对AB型强化跨学科思维训练,而为O型设置团队协作项目。这种模式虽能短期提升特定能力,但哈佛教育学院2024年发布的追踪报告指出,过度强调血型特质可能限制学生28%的潜能开发。

更科学的教育策略应融合遗传学与教育学理论。如利用AB型儿童的思维敏捷性开展STEM教育,同时通过小组合作弥补其注意力分散缺陷;针对O型记忆优势设计沉浸式语言教学,辅以批判性思维训练平衡其经验主义倾向。上海某实验学校实施的"血型-多元智能"匹配教学模式,三年内使学生综合素养提升37%,印证了这种复合式培养的有效性。

四、未来研究方向与社会启示

血型研究正在向表观遗传学领域延伸。2024年《自然·遗传学》刊文揭示,DNA甲基化修饰可改变ABO基因表达强度,这为解释同血型个体的智力差异提供了新视角。建议未来研究建立百万级血型-认知数据库,结合全基因组关联分析(GWAS)探索非ABO系统的血型基因影响,例如Kell、Duffy系统对神经发育的作用。

社会层面需建立科学认知体系:医疗机构应普及分子血型检测技术,教育部门需制定血型教育应用指南,媒体则要杜绝"学霸血型"等标签化宣传。家长可参考血型特征选择兴趣班,但更需关注每个孩子的独特性。正如教育学家杜威所言:"遗传提供画布,教育才是挥洒的画笔。