在社交媒体和传统婚恋观念中,血型与婚姻的适配性常被赋予神秘色彩,甚至衍生出“A型血与B型血不宜婚配”的论调。这种观点将生物学特征与情感关系强行捆绑,既引发公众好奇,也催生出诸多争议。本文将从科学依据、文化背景、医学风险及社会心理学角度,深度剖析血型与婚姻关联性的本质。

一、传统婚配理论的解构

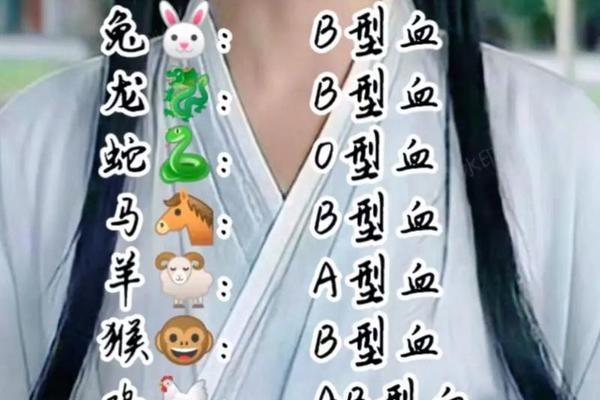

民间流传的血型婚配理论,常以日本学者古川竹二1927年的研究为源头。这类理论认为A型血女性保守严谨,B型血男性自由散漫,二者的结合会因性格冲突导致婚姻危机。如网页5所述的“争吵型夫妻”模型中,A型与B型组合被认为需要“取长补短”,但也存在“消磨感情的风险”。这种归类方式将复杂的性格特征简化为四个维度,忽略了人类行为的动态性和情境依赖性。

实际上,血型性格论存在显著的逻辑漏洞。网页28中针对3366名献血者的研究表明,ABO血型与艾森克人格量表的神经质、内外向等维度均无统计学关联。东京女子大学心理学教授安藤清更直言,血型决定论本质是“伪科学的社会偏见”,其流行源于人类对简化认知框架的本能追求。当我们将婚姻质量与血型强行挂钩时,实质是用生理标签替代了亲密关系中的真实沟通。

二、性格差异的辩证分析

从行为科学视角看,A型与B型个体的确存在部分典型特征。网页11指出,A型血人群倾向谨慎规划,而B型血个体更注重当下体验,这种差异在消费观念、子女教育等生活场景中可能形成摩擦。例如A型妻子可能制定详尽的家务计划表,而B型丈夫更倾向灵活处理,这种模式差异若缺乏有效沟通,确实可能演变为矛盾焦点。

但差异本身并非婚姻危机的根源。网页12中的婚恋案例显示,A型与B型组合的“密友型夫妻”通过建立共同兴趣、发展互补性角色分工,反而能形成稳定关系。关键在于双方是否具备情绪管理能力与换位思考意识。正如斯坦福大学亲密关系研究所示,成功的婚姻中,伴侣处理差异的方式比差异本身更具预测价值。

三、医学风险的理性认知

部分公众担忧的血型不合风险,主要指新生儿溶血问题。网页18详细阐释的ABO溶血机制显示,当母亲为O型血时,若胎儿遗传父亲A/B抗原可能引发免疫反应。但值得注意的是,A型与B型夫妻的子女血型组合(A/B/AB)并不会触发此类溶血风险,真正需要医学监测的是O型血母亲与非O型父亲的组合。“A-B血型不宜婚配”的警示缺乏病理学依据。

从遗传学角度看,ABO血型系统仅由第9号染色体上的单一基因座控制,而影响婚姻质量的因素涉及数万个基因的表达调控。网页41揭示,血型抗原的本质是红细胞表面糖蛋白结构差异,与神经递质分泌、情绪调节等心理过程无直接关联。将婚姻决策建立在此类生物学碎片信息上,无异于用显微镜观察星空——视角局限且失真。

四、科学研究的共识结论

近年来的大规模研究持续证伪血型决定论。网页33引用的日本万人调查显示,血型与MBTI性格类型、大五人格特质等标准化心理指标均无相关性。九州大学绳田健悟团队通过贝叶斯模型分析发现,所谓“血型性格关联”的效应值趋近于零,其表面显著性完全可由随机误差解释。这些研究揭示,血型婚配理论实质是巴纳姆效应的典型案例——模糊描述被误读为精准预测。

文化心理学研究则提供了更深层解释。血型话语在东亚社会的流行,与集体主义文化中对分类标签的依赖密切相关。如网页48所述,年轻人为应对婚恋不确定性,更易接受此类“快餐式认知工具”。但将个体独特性压缩为四类标签的行为,既削弱了情感关系的真实性,也阻碍了深度亲密关系的建立。

血型与婚姻的关联本质是文化建构的现代迷信,既无严谨科学支撑,也缺乏现实指导价值。真正影响婚姻质量的,是伴侣间的尊重理解、冲突解决能力和价值观契合度。未来研究可深入探讨血型迷信的社会传播机制,以及如何通过科普教育消解此类认知偏差。对于适婚人群,建议超越生理标签的局限,在真实互动中构建关系认知——毕竟,爱情的神秘性,恰恰存在于不可简化的个体独特性中。