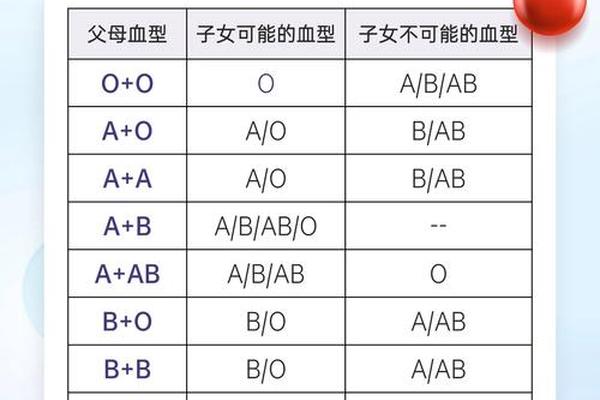

AB型与A型血型的婚配组合,其遗传规律可以通过ABO血型系统的基因表达模式进行解析。根据孟德尔遗传定律,父母各提供一个等位基因给子代,AB型血个体的基因型为AB,A型血个体的基因型可能为AA或AO。当AB型与AA型结合时,子代基因型只能是AA或 AB,表现为A型或AB型血;若AB型与AO型结合,则子代可能为A型(AO)、B型(BO)、AB型或O型(OO)。这意味着AB型与A型的后代可能涵盖四种血型中的三种(A、B、AB),具体概率取决于A型父母的隐性基因携带情况。

从生物学角度看,AB型与A型婚配并无禁忌,但需关注Rh血型系统的匹配性。若父母Rh血型不合(如母亲为Rh阴性、父亲为Rh阳性),可能引发新生儿溶血风险,但ABO系统内的组合本身不会直接导致严重溶血。临床实践中,此类婚配需通过孕前血型检测和产前抗体筛查,结合现代医疗技术规避潜在风险。

AB型与A型婚配的医学考量

AB型与A型婚配的医学安全性主要体现在输血兼容性上。在紧急输血场景中,AB型个体作为“万能受血者”,理论上可接受A型、B型、AB型和O型血的输注。其红细胞表面同时存在A和B抗原,而血清中不含抗A、抗B抗体,因此不会与其他血型的红细胞发生凝集反应。实际操作中仍严格遵循“同型输血优先”原则,仅在资源紧缺时考虑异型输血。

对于A型血个体而言,其血清中含抗B抗体,仅能接受A型或O型血的输注。若A型患者输入AB型血液,供血血浆中的抗A抗体会与受血者红细胞上的A抗原结合,引发溶血反应。AB型与A型在输血关系上具有单向兼容性:AB型可接受A型血,但A型不可接受AB型血。这一特性在急救中需谨慎权衡,避免因误输导致医疗事故。

AB型血的输血兼容性分析

AB型血的“万能受血者”称号源于其独特的抗原-抗体分布。其红细胞携带A、B双抗原,而血浆中无抗A、抗B抗体,因此在ABO系统内可兼容所有血型的红细胞。但需注意,O型血浆中的抗A、抗B抗体可能通过大量输血引发迟发性溶血反应,故临床建议输注洗涤红细胞或限制异型输血量。

Rh血型系统的兼容性同样关键。AB型Rh阴性个体(即“熊猫血”)需优先接受同型Rh阴性血液,仅在危急情况下短暂兼容Rh阳性血。此类输血后需密切监测抗体生成,防止未来妊娠或再次输血时发生免疫排斥。AB型血的兼容性优势需在多重血型系统的综合评估下实现安全应用。

输血安全的科学保障

确保AB型血输血安全的核心在于“交叉配血试验”。该试验通过主侧(供血者红细胞+受血者血清)和次侧(受血者红细胞+供血者血清)凝集反应检测,验证血液相容性。即使AB型理论上兼容A型血,仍需通过配血试验排除不规则抗体(如抗D、抗Kell等)引发的潜在风险。

现代输血医学还强调成分输血和自体输血技术。对于AB型患者,针对性输注红细胞、血小板或血浆制品,可减少异体血浆抗体带来的副作用。建立稀有血型库(如AB型Rh阴性)和推广基因检测技术(如筛查“孟买血型”),能够从源头提升输血安全。

AB型与A型婚配在遗传学上具有多样性,其子代血型分布呈现多态性,但需通过规范产检规避Rh系统风险。输血兼容性方面,AB型作为“有限万能受血者”,需在严格配型和成分输血原则下发挥其临床价值。未来研究可聚焦于基因编辑技术对稀有血型的转化应用,以及人工智能在交叉配血中的精准预测,从而为复杂血型匹配提供更高效的解决方案。

建议公众通过正规婚检、孕检及献血参与,完善血型数据库建设。医疗机构需强化输血科人才培养,结合分子生物学技术提升血型鉴定的准确性,最终实现“精准输血”的医疗目标。