近年来,“血型饮食法”在社交平台上引发热议,其中关于“A型血应少吃肉”的观点尤为引人注目。支持者声称,A型血的消化系统更适应农耕时代的素食结构,而动物蛋白的摄入可能引发代谢负担;反对者则指出,这种理论缺乏科学依据,可能掩盖了个体化营养需求的本质。究竟血型与饮食之间是否存在必然联系?A型血人群是否真的需要彻底戒断肉类?这场争议背后,既有历史假设的推演,也有现代医学的实证挑战。

一、血型饮食法的起源与理论框架

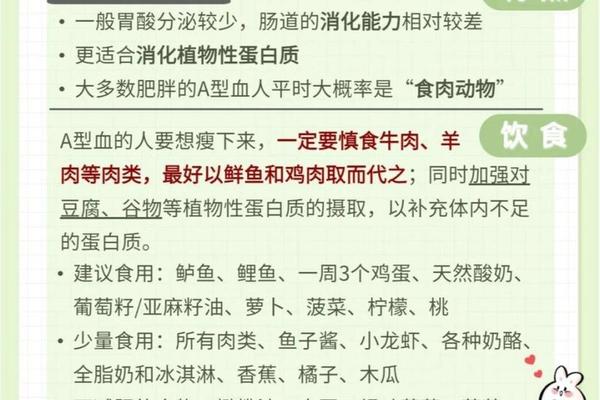

“血型饮食法”最早由美国自然疗法医师彼得·德达莫于1996年提出。他在《根据血型吃对食物》中建构了一套进化论视角的饮食体系:认为O型血对应时代的肉食基因,A型血则匹配农耕文明的植物性饮食。德达莫声称,A型血人群的胃酸分泌较弱,且缺乏消化动物蛋白的关键酶类,因此需要减少肉类摄入,转而以豆类、谷物和蔬菜作为主要营养来源。

该理论将血型抗原与食物中的凝集素(lectin)结合作为生物学基础。德达莫认为,A型血特有的A抗原会与某些动物性食物中的凝集素发生反应,导致红细胞聚集、肠道炎症等问题。例如,他建议A型血人群避免牛肉、猪肉等红肉,仅允许少量食用鱼类和禽类。这套理论在2010年后通过社交媒体广泛传播,甚至衍生出“A型血吃肉致癌”等极端说法。

二、科学证据的全面反驳

现代营养学研究对血型饮食法提出了系统性质疑。西安交通大学第二附属医院营养师石海丹指出,目前没有任何权威研究证实血型与营养代谢存在直接关联。2018年对近千名超重者的干预试验显示,当A型血人群采用素食为主的“A型饮食”时,体重、胆固醇等指标确实有所改善,但同样效果的也出现在遵循该饮食模式的非A型血人群中,证明核心因素是饮食结构本身,而非血型。

更具说服力的研究来自《Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics》。2020年一项随机对照试验发现,在采用低脂植物性饮食的干预组中,A型血与其他血型人群的代谢改善幅度无统计学差异。研究负责人尼尔·巴纳德强调:“植物性饮食的益处具有普适性,与血型无关。”加拿大1455人的膳食分析表明,所谓的“A型饮食优势”实为素食模式对心血管指标的普遍改善,当控制饮食类型变量后,血型的影响完全消失。

三、个体差异与营养需求的复杂性

人体对食物的反应受到基因、肠道菌群、疾病史等多重因素影响。例如,携带HLA-DQ2/DQ8基因的A型血人群可能对麸质敏感,但这属于乳糜泻的独立风险因素,与血型本身无关。再如,A型血中幽门螺杆菌感染率较高的现象,更多与地域卫生条件相关,不能简单归因于肉类摄入。

临床案例进一步证伪血型决定论。日本学者追踪了2.6万名A型血居民,发现遵循传统日式饮食(含鱼类和少量红肉)的人群,其心血管疾病发生率显著低于严格素食者。这说明,适度动物蛋白的摄入对维持血红蛋白水平、免疫功能具有重要作用,尤其对存在铁缺乏风险的女性A型血群体而言,盲目戒肉可能导致贫血加重。

四、健康饮食的普适性原则

《中国居民膳食指南(2022)》强调,优质蛋白摄入应基于个体活动量、年龄及健康状况。对于A型血人群,建议每日摄入畜禽肉40-75克,水产类40-75克,优先选择低脂高蛋白的鸡肉、鱼肉。研究显示,深海鱼类中的ω-3脂肪酸能有效降低A型血人群特有的高胆固醇倾向,这与其血型无关,而是源于该营养素抗炎特性的普适机制。

烹饪方式的选择比食物类别更重要。A型血人群若存在消化酶分泌不足的问题,可采用慢炖、蒸煮等方式分解肉类纤维,同时搭配富含维生素C的彩椒、西兰花促进铁吸收。对于代谢综合征患者,即便血型相同,也需根据胰岛素抵抗程度调整蛋白质来源比例,这进一步凸显了个体化营养评估的重要性。

当前证据表明,将饮食选择简单绑定血型缺乏科学严谨性。A型血人群无需对肉类“敬而远之”,关键在于建立基于代谢特征、运动需求和疾病预防的个性化膳食方案。未来的研究方向应聚焦于多组学技术的整合,例如通过肠道微生物组与血型的交互分析,探索更精准的营养干预策略。对于公众而言,与其纠结于血型饮食的玄学标签,不如遵循“多样、均衡、适度”的饮食原则——毕竟,健康密码永远藏在科学证据而非血型符号之中。