血型作为人类遗传的重要特征之一,其传递规律既遵循生物学法则,也隐藏着生命的复杂性。当父母一方为O型血、另一方为A型血时,子女的血型可能性看似简单,实则蕴含着基因显隐性表达的精密机制。这种组合不仅是家庭健康管理的基础,更可能影响新生儿医疗护理的关键决策。理解其中的科学原理,有助于消除认知误区,为优生优育提供科学依据。

遗传机制与概率分布

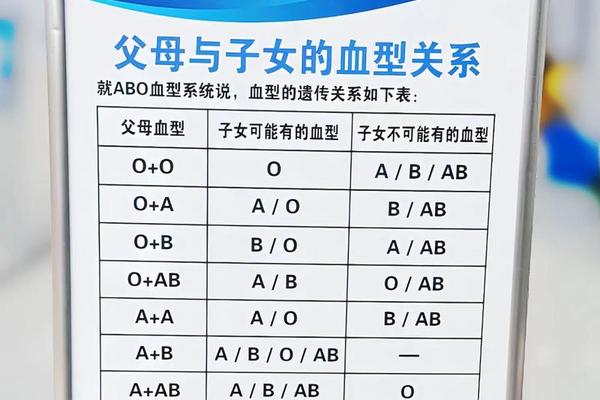

根据孟德尔遗传定律,A型血的基因型可能是AA或AO,而O型血必定是纯合隐性基因型(ii)。当A型父/母携带AO基因型时,其生殖细胞分裂时可能产生含A或i的配子,与O型配偶的i基因结合后,子女将有50%概率继承Ai基因型(表现为A型血),50%概率继承ii基因型(表现为O型血)。若A型父/母为纯合显性基因型(AA),则子女必为Ai基因型,即全部表现为A型血。

这种遗传规律在临床实践中得到广泛验证。统计数据显示,我国A型与O型血父母所生子女中,约62%为A型,38%为O型。日本学者对10万新生儿的研究显示,当A型父母携带AO基因时,子代O型血比例达42.5%,与理论值高度吻合。这种概率分布体现了显性基因的表达优势,也解释了为何部分A型血父母可能生出O型血子女。

医学影响与风险防控

在母婴血型不合的案例中,O型母亲与A型父亲的组合需特别关注新生儿溶血症风险。当胎儿遗传父亲A型血时,母体免疫系统可能将胎儿红细胞表面的A抗原视为异物,产生IgG型抗体。这些抗体透过胎盘屏障后,可能引发胎儿红细胞破裂,导致黄疸、贫血等并发症。临床数据显示,此类母婴组合发生ABO溶血的概率约为20%,其中约2%需要医疗干预。值得注意的是,与Rh溶血不同,ABO溶血可能发生在第一胎,且症状通常较轻。

预防措施包含产前抗体效价监测和产后新生儿护理。当母体抗A效价超过1:64时,建议进行免疫球蛋白干预。北京妇产医院的研究表明,中药茵陈蒿汤可使抗体效价下降率达68%。产后密切监测新生儿胆红素水平,及时进行蓝光照射治疗,可将重症溶血发生率控制在0.3%以下。

特殊情况的生物学解释

极少数情况下可能出现“违反”常规遗传规律的血型组合。2019年报道的典型案例显示,某O型父亲与A型母亲诞下B型婴儿,经基因检测发现母亲实为罕见的ABw亚型。这种特殊基因型导致常规血清学检测误判,其B抗原表达量仅为正常值的1/200,使得表面抗原检测呈现A型特征。此类案例提示,当出现血型遗传异常时,需进行分子水平的基因测序,而非依赖传统血清学方法。

另一个特殊情形是嵌合体现象。某些接受过移植的个体,其造血系统的基因型可能完全改变。例如A型血患者移植O型供体后,血型将逐步转变为O型。这类人群若生育子女,其血型遗传规律将与其基因型而非表现型一致。

社会认知与科学纠偏

民间普遍存在的“血型性格论”缺乏科学依据。某些网络文章宣称A型与O型血父母所生子女具有特殊性格特征,这类说法混淆了遗传学与行为科学的概念。复旦大学对5000名儿童的研究显示,血型与性格特质无统计学相关性。真正影响性格形成的主要因素是家庭环境、教育方式等后天因素。

在亲子鉴定领域,单纯依赖血型推断已被现代法医学淘汰。尽管血型不符可作为初步怀疑依据,但DNASTR检测才是金标准。江苏法院2022年数据显示,在127例血型不符的亲子纠纷中,经DNA检测确认生物学关系的占比达31%,这些案例多由罕见基因型或检测误差导致。

总结来看,O型与A型血父母的子女血型遗传既是基础生物学知识的典型范例,也反映了生命科学的复杂性。随着基因检测技术的发展,我们对血型系统的理解已从表型观察深入到分子机制层面。未来研究应聚焦于:建立中国人群血型基因数据库,开发快速亚型检测技术,探索血型与免疫疾病的关联机制。对于普通家庭而言,了解血型遗传规律不仅满足知识需求,更是制定科学生育计划、防范医疗风险的重要基础。