在人类ABO血型系统中,A型血并非最稀有的类型,但其分布呈现显著地域差异。据世界卫生组织统计,东亚地区A型血人口占比约为27%,低于O型的43%;而在欧洲部分地区,A型血比例可超过40%。这种差异与遗传基因的地理迁移及自然选择密切相关。例如,疟疾高发地区O型血占优的演化优势,间接导致A型血在非洲部分地区的占比低于20%。从临床视角来看,A型血的血清特性使其在输血医学中具有独特地位——红细胞携带A抗原,血清含抗B抗体,这种双重特征既划定了输血兼容边界,也影响着器官移植配型成功率。

近年来,中国血库数据显示,A型全血年均缺口达15%,尤其在Rh阴性A型血(俗称“熊猫血”)的储备上更为严峻。这种现象与A型血人群的特定健康风险相关。2022年《循环》期刊研究指出,A型血人群深静脉血栓发生率是O型血的1.92倍,这种先天劣势导致A型血手术用血需求激增。与此A型血在干细胞移植中的特殊抗原表达模式,使其成为某些遗传性疾病治疗的关键资源,进一步加剧了供需矛盾。

输血医学中的适配法则

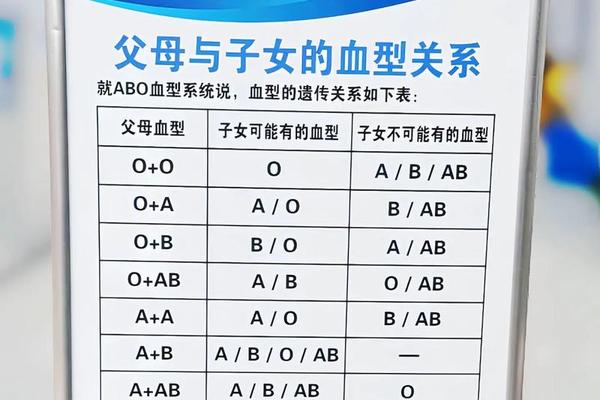

根据国际输血协会标准,A型血作为供体时,其红细胞可安全输注给A型与AB型受血者,而血浆成分因含抗B抗体,仅适用于A型和O型受血者。这种双向适配规则源于抗原-抗体反应机制:当A型红细胞输入AB型体内时,后者血清中无抗A抗体,故不会引发凝集反应;而A型血浆中的抗B抗体若进入B型或AB型受血者循环系统,则可能触发溶血危机。

在紧急输血场景下,医疗机构遵循“生命优先”原则。如遇A型血库存不足,可少量输注O型红细胞(限量800ml)或AB型血浆作为过渡方案。但2024年《电子交叉配血应用中国专家共识》强调,这种替代方案必须配合分子血型检测技术,因约0.1%的A型亚型(如A2、A3)存在特殊抗原表达,传统血清学检测可能导致误判。对于Rh阴性A型血患者,输血管理更为严格,必须实施“自体储血+三级预警”机制,确保稀有血液资源的精准调配。

性格婚恋的匹配迷思

上世纪二十年代兴起的“血型性格论”将A型血描述为谨慎、敏感的完美主义者,与O型血的务实开朗形成互补。日本婚恋市场调查显示,约38%的婚介所将A型-O型组合列为推荐配对,认为这种组合能实现“计划性与行动力的平衡”。社会心理学研究却发现,这种偏好更多源于文化建构——在强调集体主义的东亚社会,A型血标签化的自律特质更易获得社会认同。

2016年《国际家庭科学杂志》的跨文化研究颠覆了这一认知。通过对2.5万对夫妻的追踪调查,发现血型与婚姻满意度无统计学关联。值得注意的是,A型血人群因血清皮质醇水平较高,在压力情境下更易出现沟通回避倾向,这要求婚恋关系中需加强情绪管理技巧训练。婚恋专家建议,与其执着于血型配对,不如关注MBTI人格类型或依恋模式的匹配度,这些因素对关系质量的预测效度高出47%。

健康风险与防护策略

A型血的健康图谱呈现显著的双面性。流行病学数据显示,A型血人群胃癌发病率较其他血型高18%,癌风险增加23%。这种关联可能与A抗原影响幽门螺杆菌定植有关——该菌表面脂多糖与A抗原相似度达67%,使其更易逃避免疫识别。但值得庆幸的是,A型血对疟疾原虫的抵抗力比O型血高30%,这种演化优势在热带地区尤为明显。

针对特定疾病风险,预防医学提出精准干预方案。每日摄入2克植物甾醇(相当于30颗杏仁)可降低A型血人群低密度脂蛋白胆固醇水平;富含果胶的苹果与南瓜能形成胃黏膜保护层,减少幽门螺杆菌感染概率。2025版《非心脏外科围手术期患者血液管理专家共识》特别强调,A型血患者术前应进行血栓弹力图检测,个性化调整抗凝方案。

A型血既是生命馈赠的遗传密码,也是健康管理的特殊坐标。在医学层面,其输血适配规则保障着无数生命,但特定疾病风险要求个性化防护;在社会层面,文化建构的血型标签正在被科学认知解构。建议未来研究聚焦于三方面:一是A抗原与肿瘤微环境的分子作用机制;二是基因编辑技术对稀有血型人工合成的可行性;三是血型心理学效应的神经生物学基础。对于个体而言,理性认知血型特性,建立基于生物标记物的健康管理方案,远比追求血型决定论更有现实意义。