人类对血型的研究已跨越百年,但关于其起源的争论至今未歇。在ABO血型系统中,A型血是否是最古老的类型?这个问题引发了分子生物学、遗传学与人类学的深度碰撞。与此A型血的遗传规律作为现代医学的基础知识,其背后的显隐性基因博弈机制也值得深入探讨。这些问题的答案不仅关乎人类进化史的拼图,更影响着临床医学与公共卫生策略的制定。

血型起源的争议漩涡

传统观点认为O型血是人类最原始的形态,这一理论源自对采集时代基因特征的推断。考古证据显示,距今6-4万年前的克鲁马侬人以为生,其O型血占比高达90%以上。支持这一假说的学者指出,O型血缺乏A、B抗原的特性更接近原始红细胞结构,且在现代游牧民族中O型血比例显著偏高,这与早期人类的迁徙模式高度吻合。

然而分子生物学研究带来了颠覆性发现。通过基因组测序技术,科学家发现A基因与O基因的突变时间线存在重叠区域,某些古老人类遗骸中甚至检测到A型血特征。2012年《自然》杂志的研究表明,A抗原编码基因的某些片段在灵长类动物中已存在雏形,提示其进化起源可能早于人类分化。这种矛盾现象引发了学术界对血型进化模型的重新审视——或许A型血并非O型血的衍生品,而是平行进化的产物。

遗传机制的显隐博弈

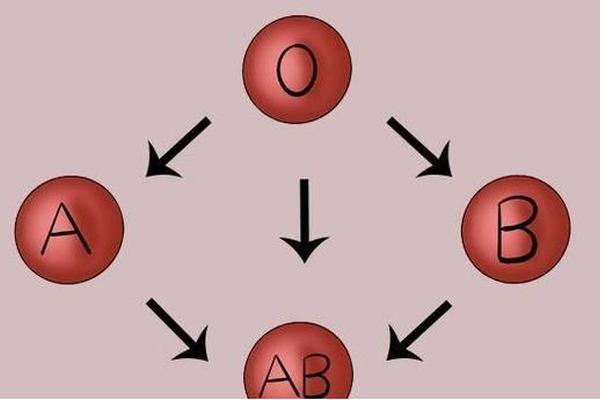

从孟德尔定律视角观察,A型血的遗传遵循经典的显隐性规律。人类第9号染色体上的ABO基因座控制着血型表达,其中A和B为显性等位基因,O为隐性基因。当父母一方携带A基因(AA或AO型),另一方为O型(OO)时,子女有50%概率获得A型血;若父母均为AO型,则子女出现A型血的概率升至75%。这种遗传特性解释了为何在A型血高发地区(如日本占38%),即便经历多代混血仍能保持稳定比例。

值得关注的是基因重组带来的特殊案例。当AB型与O型结合时,理论上子女不可能出现A型血,但极罕见的顺式AB基因突变会导致异常遗传。这类案例在临床输血实践中具有重要警示意义,2019年我国某三甲医院曾报告过此类非常规遗传的病例,提示基因检测在精准医疗中的必要性。

现代研究中的多维意义

近年大规模流行病学研究揭示了A型血的特殊医学意义。2023年《神经学》杂志对60万人的分析显示,A型血人群早发性中风风险比其他血型高18%,这可能与血小板聚集因子水平相关。而上海交通大学长达20年的追踪发现,A型血人群消化道肿瘤发病率较B型血高22%,提示特定抗原可能与致癌机制存在关联。这些发现为个性化健康管理提供了新思路。

在人类学领域,A型血的分布成为民族迁徙的活化石。华北平原A型血占比30%的数据,印证了农耕文明在黄河流域的兴盛。对比美洲原住民(A型血不足20%)与北欧人群(瑞典A型血占47%)的差异,反映出气候变迁对血型选择压力产生的深刻影响。这种地理分布特征为研究古代贸易路线和族群融合提供了分子层面的证据。

跨越时空的基因启示

血型系统的复杂性远超人类现有认知,仅ABO系统就涉及400多种抗原变体。关于A型血是否最古老的争论,本质上反映了单线进化论与网状进化模型的学术碰撞。现有证据表明,不同血型可能在人类进化过程中交替占据主导地位,其消长与环境压力、饮食结构改变密切相关。在临床实践中,A型血的特异性疾病风险提示需要建立针对性的预防体系,而基因编辑技术的发展或将革新血型兼容性难题。

未来研究应着重于三方面:通过古DNA测序重建血型进化路径,利用类器官模型解析抗原-疾病作用机制,开发基于血型特征的精准营养干预方案。正如诺贝尔奖得主兰德斯坦纳所言:"血液中的密码,是人类与自然对话的永恒记录。"解码A型血的奥秘,不仅是科学探索的征程,更是人类认识自我的必经之路。