在医学免疫学与输血医学的交叉领域,血型抗体始终是关乎生命健康的核心议题。IgG抗A抗体与抗AB抗体作为ABO血型系统中的特殊存在,既承载着机体抵御异源抗原的防御功能,也可能成为母婴安全与输血治疗的潜在威胁。从O型孕妇的产前筛查到器官移植的配型难题,从新生儿溶血的早期预警到病毒感染的易感性研究,这些抗体的双重性折射出人类免疫系统精密调控的复杂性。理解其生物学特性与临床意义,不仅是突破血型相关疾病诊疗瓶颈的关键,更是推动精准医学发展的重要基石。

一、定义与生物学特性

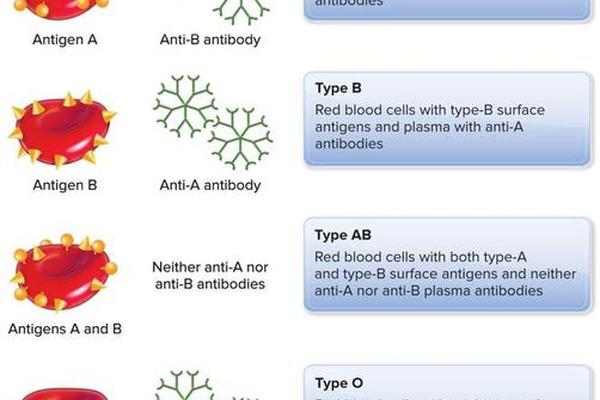

IgG抗A抗体属于ABO血型系统中的免疫抗体类型,其本质是针对A型红细胞表面抗原的免疫球蛋白G。与天然存在的IgM型抗A抗体不同,IgG抗A通常通过免疫刺激产生,例如O型血个体接触A型抗原后,B细胞分化为浆细胞并分泌此类抗体。其分子量约150kDa,由两条重链和两条轻链通过二硫键连接,具有可结晶片段(Fc)和抗原结合片段(Fab),能够穿过胎盘屏障的特性使其在母婴血型不合时具有特殊风险。

抗AB抗体则是针对AB型血红细胞上共存的A、B抗原的复合抗体。这类抗体在O型血个体中天然存在,属于IgM类型,但在特定情况下(如反复输血或妊娠)可能转化为IgG亚型。其作用机制涉及抗原表位的交叉识别,当遇到AB型红细胞时,抗体通过Fab段同时结合A、B抗原,引发补体激活级联反应,导致红细胞溶解。值得注意的是,抗AB抗体的效价变化与个体的免疫状态密切相关,例如器官移植受者长期使用免疫抑制剂可能导致抗体水平异常。

从分子结构来看,IgG抗A与抗AB抗体均属于γ球蛋白家族,但抗原结合位点的空间构象存在显著差异。研究表明,IgG抗A的抗原识别域更倾向于α-1,3-N-乙酰半乳糖胺结构,而抗AB抗体的结合表位涵盖A抗原的乙酰基与B抗原的半乳糖基。这种结构特异性不仅决定了抗体的功能差异,也影响着临床检测方法的敏感性。例如微柱凝胶法能有效区分IgG与IgM型抗体,其检测灵敏度可达1:1024效价。

二、临床意义与检测方法

在产科领域,IgG抗A抗体效价监测是预防新生儿溶血病(HDN)的核心手段。当O型血孕妇携带A型胎儿时,母体产生的IgG抗A抗体可通过胎盘进入胎儿循环,与红细胞表面A抗原结合引发溶血。珠海市人民医院对4000例孕妇的研究显示,抗体效价≥1:64时HDN发生率高达44.2%,且效价每升高1个滴度级,新生儿需换血治疗的风险增加3.2倍。目前临床普遍采用巯基乙醇处理法消除IgM干扰,结合抗人球蛋白试验进行特异性检测,微柱凝胶法的应用使检测时间缩短至2小时。

输血医学中,抗AB抗体的存在直接影响血液相容性选择。这类抗体不仅会引发急性溶血反应,还与迟发性输血反应相关。杭州第一人民医院的对比研究显示,凝聚胺法与微柱凝集法在抗体效价检测中存在显著差异:后者对低效价样本(1:32)的检出率高出前者23%,且能识别IgG亚类的细微差异。对于需反复输血的患者,建立个体化抗体档案至关重要,包括定期监测抗体效价变化、记录输血后血红蛋白回升速度等动态指标。

检测技术的革新正在重塑临床实践。传统盐水介质法仅能检测IgM抗体,而抗人球蛋白试验可识别致敏红细胞的IgG抗体。新兴的分子检测技术如流式细胞术,已能实现单个B细胞水平的抗体分泌分析,这对罕见血型患者的精准配血具有突破性意义。值得注意的是,抗体效价的临床解读需结合临床表现,例如IgG抗A效价1:128的无症状孕妇可能无需干预,而效价1:64但伴有胎儿大脑中动脉血流异常者需立即治疗。

三、疾病关联与免疫机制

近年研究发现,血型抗体与病原体感染存在复杂相互作用。IgG抗A抗体可抑制SARS-CoV-2的S蛋白与ACE2受体结合,这可能解释O型血个体新冠感染率较低的现象。在登革热病毒(DENV)感染中,AB型个体因同时存在A、B抗原,其抗体与病毒包膜蛋白的亲和力更强,导致继发感染时重症风险增加2.53倍。这种交叉反应机制为疫苗研发提供了新思路,例如利用血型抗原模拟病毒表位设计多价疫苗。

自身免疫性疾病领域也观察到血型抗体的异常表达。系统性红斑狼疮(SLE)患者中,IgG抗A抗体阳性率较健康人群高4.8倍,可能与分子模拟机制导致的免疫耐受破坏有关。更值得关注的是抗AB抗体在肿瘤免疫中的作用,某些胃癌细胞异常表达AB血型物质,抗AB抗体通过抗体依赖性细胞毒性(ADCC)作用抑制肿瘤转移,这为靶向免疫治疗开辟了新途径。

从进化视角看,血型抗体的多态性是人类适应病原体压力的结果。非洲疟疾高发区Duffy血型阴性个体的自然选择,以及诺如病毒对分泌型个体的偏好性感染,均印证了"平衡选择"理论。基因组学研究揭示,FUT2基因(决定分泌型状态)的单核苷酸多态性(SNP)可调节IgG抗A抗体产生强度,这为预测HDN风险提供了遗传标记。

四、总结与展望

IgG抗A与抗AB抗体的研究,揭示了血型系统在人类健康中的多维价值。在临床应用层面,建立全国性血型抗体数据库、推广标准化检测流程、开发快速床旁检测设备是当务之急。基础研究领域,解析抗体-抗原复合物的三维结构、探索表观遗传调控机制、开发中和性单克隆抗体将成为重点方向。随着类器官技术的发展,体外构建"母胎界面"模型可能实现HDN的精准模拟,为个体化治疗提供新工具。

未来研究需突破三大瓶颈:一是阐明IgG亚类(如IgG1/IgG3)的功能差异及其调控网络;二是建立多中心协作的抗体效价-临床结局关联模型;三是探索血型抗体在非感染性疾病(如阿尔茨海默病)中的潜在作用。只有通过跨学科协作与技术创新,才能充分释放血型抗体的临床价值,为人类抵御疾病提供更强大的免疫盾牌。