ABO血型系统是人类最古老且最广泛应用的血液分类体系,其核心特征在于红细胞表面抗原的差异。在庞大的ABO分类框架下,还存在许多亚型与稀有血型,例如弱A亚型(如A2型)和AB型。这些血型的分布不仅受遗传规律支配,更与地域、族群乃至历史迁徙密切相关。在中国,AB型血人群仅占总人口的7%-8.91%,而弱A亚型在A型血中的占比不足1%,其罕见性甚至超过某些被称为“熊猫血”的Rh阴性类型。这种稀有性不仅对临床输血安全提出挑战,也为人类学、遗传学研究提供了独特视角。

一、ABO血型系统的基本框架

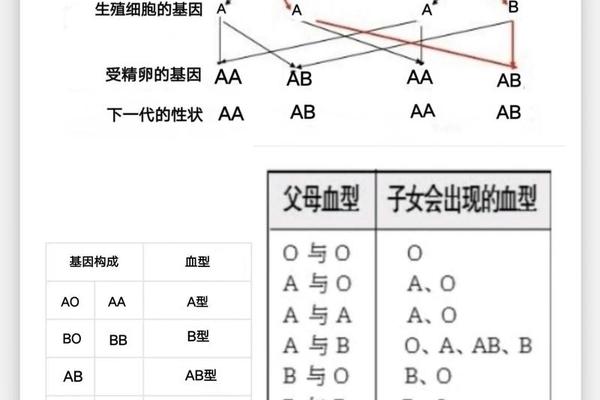

ABO血型系统的分类基于红细胞表面抗原A和B的存在与否。A型血携带A抗原,B型血携带B抗原,AB型同时具备两种抗原,而O型则完全缺失。抗原的形成由基因编码的糖基转移酶决定:A基因编码N-乙酰半乳糖胺转移酶,B基因编码半乳糖转移酶,O基因则无法生成活性酶。这一分子机制解释了为何O型血的红细胞仅保留原始的H抗原结构。

ABO系统的复杂性远超基础分类。例如,A型血可细分为A1和A2亚型。A1亚型占A型人群的80%以上,其抗原表达强且结构完整;A2亚型则因抗原表位修饰不完全,常被误判为O型。这种差异源于基因突变导致的酶活性降低,使得A2型红细胞表面A抗原密度显著低于A1型。弱A亚型的隐蔽性使其在常规血型检测中易被忽略,进而影响临床输血的精准性。

二、弱A亚型与AB型的稀有性对比

从全球数据看,AB型血人群占比普遍低于其他类型。例如,中国AB型人口比例仅为7%,而O型高达34.2%。相比之下,弱A亚型(以A2型为主)在A型血中的占比不足1%,其绝对数量远低于AB型。以中国汉族为例,A2型仅占A型人群的0.1%左右,全国范围内可能不足百万例。这种稀有性使弱A亚型成为输血医学中的高风险因素。

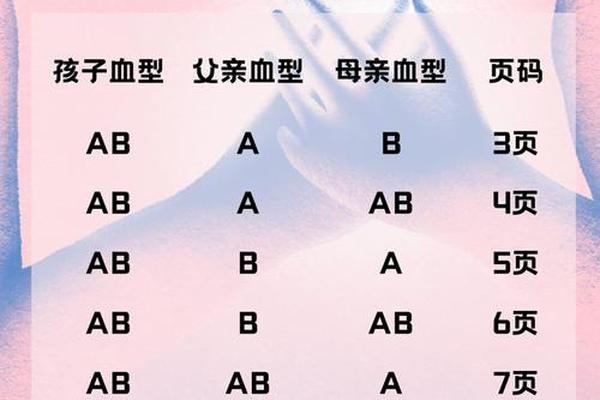

两者的罕见性成因迥异。AB型的低占比源于遗传组合的概率限制:只有当父母分别携带A和B基因时,子代才可能为AB型。而弱A亚型的形成则与基因突变直接相关,例如A基因的碱基缺失或点突变导致酶功能缺陷。弱A亚型的地理分布更不均衡,某些族群(如印度孟买人群)因基因漂变导致其频率异常升高,但整体仍属极少数群体。

三、地域与族群分布特征

中国AB型血的分布呈现明显南北差异。北方地区如山东、青海的AB型占比接近10%,而南方广东、广西则低于6%。这种格局与历史上游牧民族(B型为主)与农耕民族(A型为主)的融合程度相关。例如,华北地区因长期民族交融,AB型比例较高;而南方则以O型为主导,AB型相对稀缺。

弱A亚型的地域集中性更为显著。研究显示,A2型在新疆维吾尔族中的检出率是汉族的三倍,可能与欧亚大陆古代人群迁徙带来的基因渗透有关。孟买血型(缺乏H抗原)在印度次大陆的发病率高达万分之一,但在中国仅约三十例。这种极端的地域特异性提示,弱A亚型的分布与特定族群的遗传隔离密切相关。

四、临床意义与研究挑战

弱A亚型的临床风险主要体现在输血相容性问题上。例如,A2型患者若误输A1型血液,其血清中的抗A1抗体会引发溶血反应。2019年的一项研究指出,中国约12%的输血不良反应源于亚型误判。相比之下,AB型血的“万能受血者”特性使其输血风险较低,但其供血稀缺性仍制约急救医疗资源调配。

研究技术的进步正在改变血型鉴定的精确度。分子生物学方法(如PCR-SSP)可检测A基因的rs8176719位点突变,准确区分A1与A2亚型。这类技术成本高昂,在基层医疗机构普及率不足1%。未来研究需探索低成本快速检测方案,并建立全国性稀有血型数据库,以应对突发性输血需求。

弱A亚型与AB型血的稀有性,折射出人类遗传多样性的微观图景。数据表明,弱A亚型的绝对数量远低于AB型,其临床风险却更为隐蔽。随着人口流动加剧,传统血型分布格局可能被进一步打破,例如华南地区AB型比例近年已上升至8.5%。建议从三方面推进研究:一是开展大规模人群血型筛查,绘制精细化分布图谱;二是开发便携式检测设备,提升亚型识别能力;三是加强稀有血型捐献者网络建设,例如借鉴法国“血液警报系统”模式。唯有综合遗传学、临床医学与社会动员的多维策略,方能破解稀有血型带来的生命困局。