血型转换在医学领域是一个突破性课题,尤其是O型向A型转变(O-to-A血型转换)的实现,为输血医学和器官移植提供了新的可能性。这一过程的核心在于通过生物技术手段改变红细胞表面抗原的表达,使其从缺乏A/B抗原的O型转化为携带A抗原的A型。目前主要的实现路径包括异基因造血干细胞移植和酶催化技术,两者的机制与时间周期存在显著差异。

异基因造血干细胞移植的血型转换

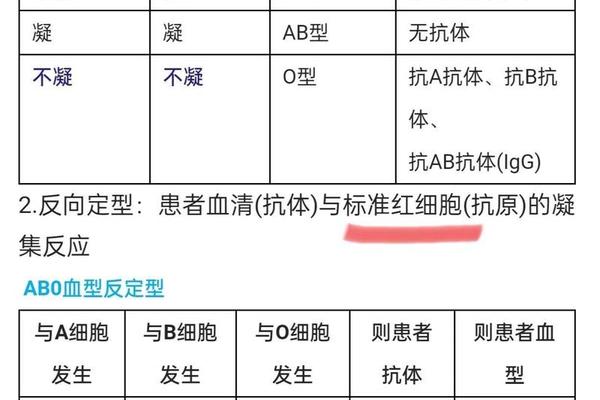

在异基因造血干细胞移植(HSCT)中,当供者与受者的ABO血型不合时,移植后受者的血型会逐渐转变为供者血型。例如,O型受者接受A型供者的造血干细胞后,其中新的造血系统会生成携带A抗原的红细胞。这一过程通常分为三个阶段:早期阶段(移植后0-3周)、转型阶段(4-6周)和完成阶段(6个月后)。研究显示,血型抗体的完全消失和供者血型的稳定需要约4-6个月。在此过程中,患者需密切监测抗体滴度,以避免免疫排斥反应。

酶催化技术的血型改造

与HSCT不同,酶催化技术通过特定酶直接去除或添加红细胞表面抗原。例如,丹麦技术大学的研究团队发现,嗜黏蛋白阿克曼菌(Akkermansia muciniphila)产生的酶组合可高效清除A型抗原,将A型血转化为O型血。而反向过程(O型转A型)则需要引入A抗原的合成酶,目前尚处于实验室探索阶段。该技术的优势在于即时性,实验显示在优化条件下,酶处理仅需5分钟即可完成99%的抗原转化,但其长期稳定性仍需验证。

时间周期的影响因素

血型转换的时间跨度受多种因素影响,包括技术路径、个体免疫状态以及临床操作规范。

免疫系统的动态平衡

在HSCT中,血型转换的速度与免疫抑制程度密切相关。研究显示,抗A/B抗体的滴度下降速度与移植后免疫重建进程同步。例如,一例O型患者接受A型供体干细胞移植后,抗A抗体在移植后第4周开始下降,至第12周完全消失,而A型红细胞比例在6个月内达到95%以上。若患者出现移植物抗宿主病(GVHD)或感染,可能延长转换周期。

酶技术的局限性

酶催化技术虽能快速改变红细胞抗原,但其效果具有暂时性。实验表明,经过酶处理的O型红细胞在体外保存时,部分A抗原会在48小时内重新表达。该技术目前仅适用于短期输血需求,例如急诊手术中的临时血型适配,而无法实现永久性血型转换。

临床应用与挑战

血型转换技术的临床应用正在从理论走向实践,但其推广仍需解决技术瓶颈和争议。

输血医学的革新

对于稀有血型(如Rh阴性)患者,O型血的酶催化改造可缓解血液短缺问题。东南大学团队的研究显示,通过工程化融合蛋白技术,A型血转化效率提升28倍,为大规模生产“通用型”血液奠定了基础。肺和肾脏等器官的血型转换实验也取得进展,使跨血型移植成为可能。

身份认同与争议

血型作为遗传标志物之一,其改变可能引发身份认知问题。例如,造血干细胞移植后,患者的血型与遗传信息不匹配,需在医疗记录中明确标注以避免身份混淆。基因编辑技术的介入可能触及“人类遗传物质改造”的红线,需通过立法和行业规范加以约束。

总结与未来展望

血型转换技术为医学领域带来了前所未有的可能性,但其发展仍面临双重挑战:一方面需突破技术限制,例如提高酶催化的持久性和安全性;另一方面需构建框架,平衡科学进步与社会接受度。

未来研究可聚焦于以下方向:一是开发新型酶复合物,实现O型向A型的高效转化;二是探索基因编辑技术(如CRISPR)在血型改造中的应用;三是建立全球性血型数据库,优化稀有血型资源的分配。唯有通过跨学科合作与规范化管理,才能确保这一技术真正服务于人类健康。