在人类生育过程中,血型差异引发的健康风险始终是医学界关注的重点。当A型血与O型血夫妇计划孕育下一代时,既存在普遍的生育可能性,也需警惕潜在的母婴健康隐患。从基因遗传到免疫反应,血型差异对受孕、妊娠及新生儿健康的影响需要科学认知与系统管理。

生育能力与血型关联性

血型对生育能力的影响曾引发广泛讨论。多项研究表明,O型血女性可能面临更高的受孕挑战。美国爱因斯坦医学院的研究发现,O型血女性的卵泡刺激素(FSH)水平显著高于A型血女性,这种激素过量会抑制卵巢排卵。数据显示,O型血女性受孕率比A型血女性低约30%。其机制在于FSH浓度过高可能导致卵子质量下降和排卵周期紊乱。

这一结论仍需谨慎解读。现有研究样本量有限(如560名受试者),且主要针对不孕症人群,无法代表全体育龄女性。临床观察显示,血型并非决定生育能力的唯一因素,年龄、体重、生活习惯等同样关键。例如,20-24岁女性的生育能力最佳,而35岁以上群体无论血型均面临卵巢功能衰退风险。

ABO溶血风险与应对策略

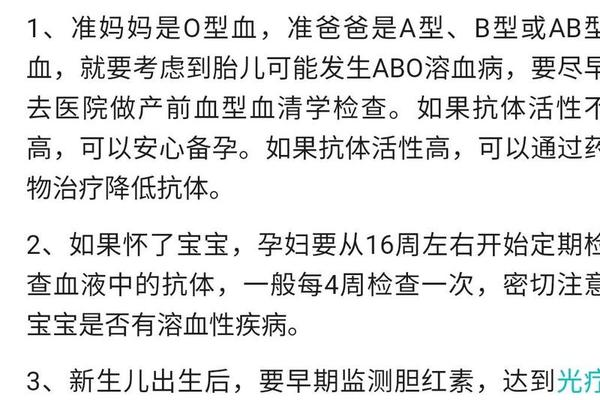

当O型血母亲与A型血父亲结合时,胎儿可能遗传A型血抗原,引发母体免疫系统产生抗A抗体。这种抗体通过胎盘攻击胎儿红细胞,导致溶血性疾病。研究显示,ABO溶血发生率为2%-2.5%,其中约25%的病例需要临床干预。典型症状包括新生儿黄疸、贫血及肝脾肿大,严重时可引发胆红素脑病。

溶血风险存在明显的妊娠次数相关性。首胎因母体初次接触抗原,抗体生成量较少,风险仅为1.3%;而二胎风险骤增至8.7%。临床建议从妊娠第4个月起定期监测抗体效价,当IgG抗A/B效价≥64时需药物干预。案例研究显示,通过免疫球蛋白治疗可将严重溶血发生率降低60%。

Rh因子匹配的潜在影响

除ABO系统外,Rh因子匹配度对母婴健康同样重要。若O型血母亲为Rh阴性,而胎儿遗传父亲的Rh阳性血型,可能引发更严重的Rh溶血反应。此类溶血发生率约6.7%,但危害性显著高于ABO溶血,可导致胎儿水肿或死胎。临床通过产前Rh免疫球蛋白注射,成功将Rh溶血风险从13%降至0.1%。

值得注意的是,Rh阴性人群在亚洲仅占0.3%,因此实际发生率较低。但对于存在多次流产史或输血史的夫妇,需在孕前进行Rh因子筛查。基因检测技术的发展使早期识别Rh不合风险成为可能,第三代试管婴儿技术可筛选Rh阴性胚胎,从根本上规避风险。

优生优育的现代医学路径

现代医学为血型差异夫妇提供了系统解决方案。孕前检查应包含ABO血型、Rh因子及抗体效价测定,同时评估卵巢储备功能(如AMH检测)。对于FSH偏高的O型血女性,生活方式调整(如限酒、规律作息)可改善卵巢功能,使FSH水平平均降低15%。

孕期管理需建立多学科协作机制。通过超声监测胎儿发育、羊水穿刺检测胆红素浓度、脐血流多普勒评估贫血程度等手段,形成动态健康评估体系。新生儿出生后,光疗可使85%的溶血性黄疸在72小时内消退,严重病例通过换血治疗存活率达95%。

A型血与O型血夫妇的生育之路,既需正视血型差异带来的特定风险,也不必过度恐慌。科学数据显示,通过系统的孕前检查、孕期监测及产后干预,90%以上的ABO溶血病例可获得良好预后。未来研究应扩大样本量以明确血型与生育能力的相关性,同时探索基因编辑技术在Rh溶血预防中的应用。对于计划生育的夫妇,建议提前3-6个月进行专项体检,建立个性化妊娠管理方案,将血型差异转化为可防控的医学课题,而非生育障碍。