A型血作为全球第二常见的血型(占比约26%-34%),其健康特质与疾病易感性呈现出复杂的双面性。从生理机制来看,A型血的红细胞表面携带A抗原,血清中含有抗B抗体,这种特性使其在免疫反应中表现出独特模式。多项研究表明,A型血人群的血液黏稠度及血小板黏附率显著高于其他血型,这成为其心血管疾病风险升高的重要诱因。例如,2022年《神经学》杂志的研究指出,A型血人群早发性中风的风险比其他血型高16%,可能与凝血因子水平相关。

A型血并非全然劣势。日本学者古川竹二曾提出,A型血个体通常具有更强的环境适应能力和谨慎的生活态度。在饮食选择上,他们倾向于高纤维、低脂肪的膳食结构,这种习惯有助于降低代谢综合征的发生概率。上海交通大学团队长达20年的追踪研究显示,尽管A型血消化系统肿瘤风险较高,但其对某些病毒性感染的抵抗力相对突出,例如流感病毒的易感性低于O型血。

二、心理特征与社会行为

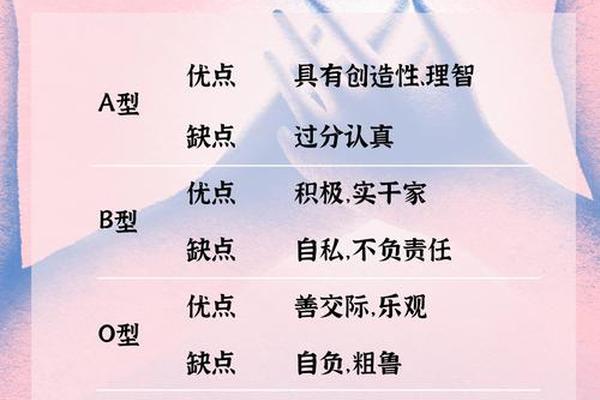

从心理学视角观察,A型血人群常被描述为“完美主义者”,其性格特质兼具内敛与坚韧。日本血型文化研究指出,A型血个体自幼表现出强烈的秩序感,注重规则遵守与社会评价,90%的A型儿童在群体活动中优先选择合作而非竞争。这种特质使其在团队协作中表现出色,但也可能因过度自我要求而引发焦虑。

社会行为层面,A型血人群的“高敏感性”特征尤为显著。南京血液中心的献血数据表明,A型血捐献者比例常低于实际人口占比,研究者推测这可能与其谨慎决策模式相关。而教育学研究显示,A型血儿童在陌生环境中更易产生戒备心理,需要更长时间建立信任关系,但一旦形成归属感,则会展现出极强的责任心和奉献精神。这种矛盾性特质,正是A型血复杂性格的缩影。

三、A-血型的特殊性与挑战

作为Rh阴性血型系统的成员,A-血型仅占全球人口的0.5%-1.5%,其独特性带来双重影响。医疗层面,A-血型患者输血时必须严格匹配同型或O-血源,否则可能引发致命的溶血反应。这种稀缺性使得A-血型成为血液管理系统的重点关注对象,我国部分地区已建立A-血型捐献者动态数据库以应对紧急需求。

近年来的生物技术突破为A-血型带来新希望。东南大学吴国球团队成功研发出酶催化转化技术,通过N-乙酰半乳糖胺脱乙酰酶和半乳糖胺酶的协同作用,可在5分钟内将A型红细胞转化为通用O型,转化率超过99%。这项技术不仅缓解了A-血型的临床用血压力,更为稀有血型治疗开辟了新路径。该技术目前仍面临抗体清除不完全等挑战,其长期安全性尚需更多临床验证。

四、文化认知与科学争议

血型学说在东亚文化中具有特殊地位,日本学者提出的“血型性格论”将A型血描述为“严谨的保守主义者”。这种文化建构影响了社会认知,调查显示78%的A型血个体会主动关注与血型相关的健康建议。但科学界对此持审慎态度,方舟子等学者指出,现有血型与性格关联研究多基于非随机抽样,缺乏分子生物学层面的证据支持。

在医学研究领域,血型与疾病的关联性争议持续存在。虽然全基因组关联分析(GWAS)证实ABO基因位点与胃癌、癌风险相关,但环境因素的干扰效应难以完全排除。例如,A型血人群普遍存在的幽门螺杆菌高感染率,可能是其消化道肿瘤高发的混杂变量。这种复杂性要求研究者采用更精细的多变量模型进行分析。

A型及A-血型的特点折射出生物特征与社会文化的深度交织。从健康管理角度看,A型血人群需重点关注心血管监测和肿瘤筛查,同时利用其饮食自律优势构建预防性健康体系;A-血型个体则应加强献血意识,并关注血型转化技术的临床应用进展。未来研究需突破三大方向:一是建立血型特异性生物标志物数据库,二是开发精准化血型健康干预方案,三是深化ABO基因多态性对代谢通路影响的机制研究。

血型不应成为健康宿命论的标签,而是个体化医疗的重要参考维度。正如《PLOS One》研究所强调的,即便存在血型相关的疾病易感性,通过生活方式优化仍可使发病风险降低40%以上。这提示我们,在尊重生物学差异的更要把握健康管理的主动性,让每个血型都能绽放独特的生命光彩。