在东亚文化中,血型常被视为婚恋匹配的重要指标,O型血女性与A型血男性的组合尤其受到关注。这种关注源于ABO血型系统背后的医学风险——新生儿溶血症。据统计,当母亲为O型而父亲为A型时,胎儿有50%概率遗传A型血,这种情况下母婴血型差异可能导致免疫反应。但医学界也明确指出,血型组合并非婚恋的绝对禁区,而是需要科学认知与合理干预。

溶血症的病理机制与风险概率

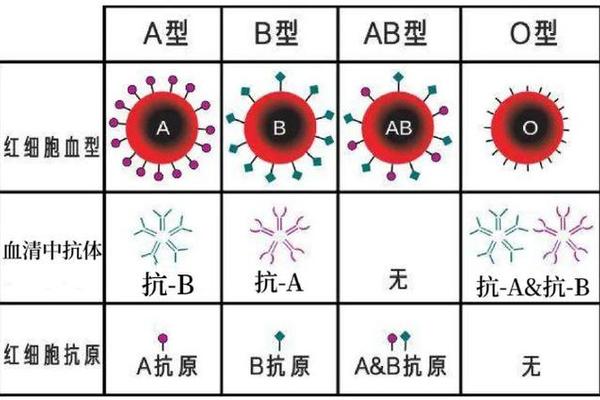

新生儿溶血症的本质是母体免疫系统对胎儿红细胞的攻击。O型血母亲体内天然存在抗A、抗B的IgG抗体,当胎儿血型为A型时,这些抗体可穿过胎盘屏障引发溶血反应。研究显示,约20%-30%的母婴ABO血型不合案例会引发抗体效价升高,但最终出现临床症状的比例仅为5%。

这种风险并非均匀分布。首胎溶血症发生率较低(约1/5),因为母体初次接触胎儿抗原时免疫应答较弱。但随着妊娠次数增加,抗体效价可能累积性升高。值得注意的是,溶血严重程度与抗体效价不成正比,部分高抗体效价孕妇反而娩出健康婴儿,这与胎盘屏障功能、胎儿代偿能力等复杂因素相关。

血型遗传的生物学规律

从遗传学角度分析,O型血(基因型为ii)与A型血(基因型为AA或Ai)结合时,子代血型遵循孟德尔定律:若父亲为纯合子AA,子女100%为A型;若为杂合子Ai,则有50%概率遗传A型。这种遗传确定性使得血型组合的风险具有可预测性。

ABO抗原的形成始于胚胎期第5-6周,由9号染色体上的基因调控糖基转移酶活性决定。O型血的本质是H抗原未被修饰,而A型血的特征是在H抗原上添加N-乙酰半乳糖胺。这种分子层面的差异解释了为何O型血个体对其他血型存在天然抗体。

医学干预与风险管理策略

现代医学已形成完整的溶血症管理方案。孕前可通过血清学检测评估抗体效价,高危孕妇(效价>1:128)需接受免疫调节治疗。孕期动态监测包括:妊娠16周首次抗体筛查,28周后每月复查,配合B超观察胎儿肝脾肿大、胎盘增厚等迹象。

治疗手段呈阶梯式发展:轻症采用蓝光疗法分解胆红素;中重度病例使用免疫球蛋白阻断红细胞破坏;极少数危重患儿需换血治疗,现代医疗条件下存活率可达90%以上。值得注意的是,中药茵栀黄等传统疗法因存在肠道功能损伤风险,已被多国儿科指南限制使用。

社会认知与文化观念的博弈

血型婚配观念折射出医学知识与民间信仰的碰撞。日本学者古川竹二1927年提出的"O型坚韧、A型谨慎"等性格论调,虽缺乏科学依据,却深刻影响着东亚社会的婚恋选择。这种认知偏差可能导致两种极端:要么过度恐慌拒绝婚育,要么忽视必要医学检查。

文化人类学研究揭示,血型偏见的形成与群体风险规避心理相关。O型血作为"万能供血者"的医疗优势,被误读为生理兼容性的全面保证;而A型血人群占比高的社会(如日本40%为A型),又强化了血型决定论的传播基础。

未来研究方向与公众教育

当前研究空白点在于:抗体效价动态变化与胎盘功能的关联机制尚未完全阐明;基因编辑技术能否修饰胎儿血型抗原仍处探索阶段。建议未来开展跨学科研究,整合免疫学、分子遗传学与社会心理学,建立精准的风险评估模型。

公众教育需采取分层策略:向育龄人群普及ABO血型筛查的重要性,同时通过媒体解构"血型决定论"的认知误区。医疗机构应建立标准化孕前咨询流程,用循证医学数据替代经验主义判断,帮助民众在科学认知基础上做出理性选择。

O型血女性与A型血男性的婚育组合,本质上是可管理的医学议题而非命运诅咒。通过孕前筛查、孕期监测和新生儿干预的三级预防体系,溶血风险已实现有效控制。社会应摒弃将血型神秘化的倾向,转而建立基于循证医学的决策体系——毕竟,生命的缔造既需要尊重生物学规律,也离不开现代医学的保驾护航。