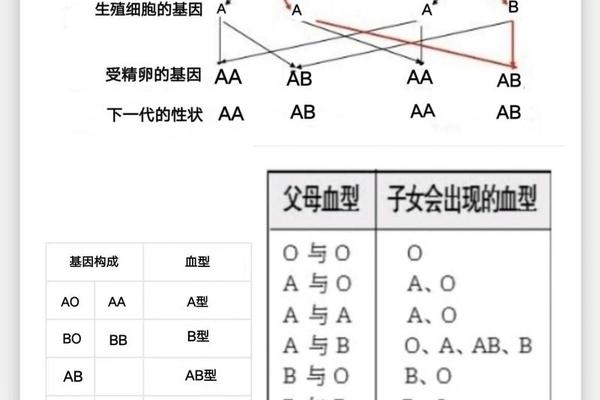

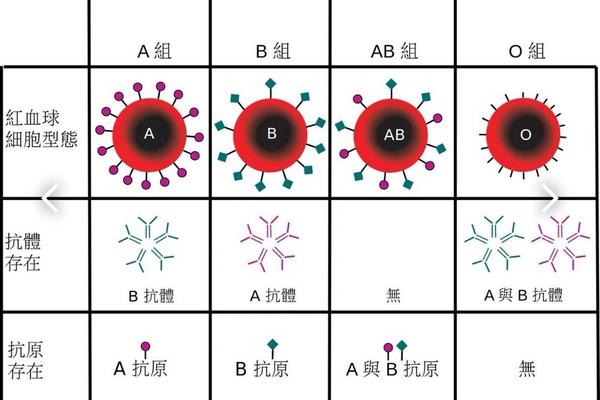

人类ABO血型系统的发现开启了免疫血液学的新纪元。其中A型和B型血因抗原差异展现出独特的生物学特性:A型红细胞表面携带A抗原,血浆中含抗B抗体;B型则相反。这种分子层面的对立源于基因编码的糖基转移酶差异——GTA基因编码的α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶催化A抗原合成,GTB基因产物则负责B抗原的生成。

分子生物学研究揭示,A和B等位基因均源自O型基因的突变。日本学者山本敏的研究显示,A型基因存在至少40种亚型变异,其中A2亚型抗原表达量仅为标准A1型的25%。这种分子异质性解释了临床交叉配血时出现的弱反应现象。美国血库协会建议,对于弱A或弱B亚型患者,输血前需采用分子检测确认抗原表达强度。

健康风险的差异探讨

流行病学研究持续揭示血型与疾病的相关性。哈佛大学长达20年的追踪发现,A型人群患胃癌风险较其他血型高20%,可能与幽门螺杆菌更易黏附A型胃黏膜相关。而B型人群在诺如病毒感染率上表现突出,病毒衣壳蛋白与B抗原的分子模拟机制可能是关键诱因。

心脑血管领域的研究更具争议性。欧洲心脏杂志的meta分析指出,A型血人群的静脉血栓风险增加30%,凝血因子VIII和血管性血友病因子的高水平表达构成潜在机制。相反,B型血与Ⅱ型糖尿病发病率呈正相关,上海交通大学团队发现GTB酶可能影响胰岛素受体糖基化过程。

性格理论的科学审视

日本学者古川竹二1927年提出的血型性格说至今仍影响着东亚社会。《血型与性格》畅销书作者能见正比古认为,A型人具有完美主义倾向,B型人则更富创造力。但这种理论在科学界备受质疑:东京大学2014年对1.2万人的双盲测试显示,血型与MBTI性格维度无统计学相关性。

神经生物学研究提供了新视角。fMRI实验表明,A型血人群前额叶皮层激活模式与风险规避行为相关,而B型血者的边缘系统反应更活跃。剑桥大学心理学家西蒙·巴伦-科恩强调,这种差异可能源于文化预期的自我实现效应,而非生物学本质决定。

营养需求的个性化适配

血型饮食理论主张根据血型选择食物,其科学基础尚存争议。支持者引用凝集素理论,认为A型人适合植物性饮食,B型人应多摄入乳制品。但美国营养学会2013年声明指出,目前缺乏高质量证据支持这种关联,不同血型者的消化酶活性差异未达显著性水平。

个性化营养研究正在突破传统框架。以色列魏茨曼研究所的肠道菌群分析显示,A型血人群拟杆菌门丰度较高,可能影响膳食纤维代谢效率。而B型血者的厚壁菌门优势菌群与乳糖酶持续性存在弱相关性。这些发现为精准营养提供了新方向,但需更多纵向研究验证。

输血医学的精准化发展

临床输血实践中,弱亚型识别关乎医疗安全。A弱B型个体可能被误判为O型,导致溶血性输血反应。美国FDA已批准分子分型试剂盒,其检测灵敏度达99.8%。我国《临床输血技术规范》2022版明确要求,对疑难血型必须进行基因测序确认。

人工血液研发带来新希望。日本防卫医科大学成功培养出通用型iPS细胞衍生红细胞,通过基因编辑敲除ABO抗原。这种技术突破可能彻底改变血型限制,但规模化生产仍需突破细胞培养效率瓶颈,目前每单位成本高达3000美元。

ABO血型系统作为人类重要的遗传标记,其生物学意义已超越输血医学范畴。现有研究证实,A型和B型在疾病易感性、免疫应答等方面存在客观差异,但将这种差异过度延伸至性格或饮食领域缺乏科学严谨性。未来研究应聚焦分子机制解析,结合基因组学与蛋白质组学技术,建立血型相关性的因果模型。

建议医疗机构加强弱亚型检测能力建设,同时开展公众科普消除血型歧视。在精准医疗背景下,探索血型标记物在个体化治疗中的应用价值,或将成为转化医学研究的重要方向。随着基因编辑和细胞工程技术的进步,人类终将实现对血型生物学的完全掌控。