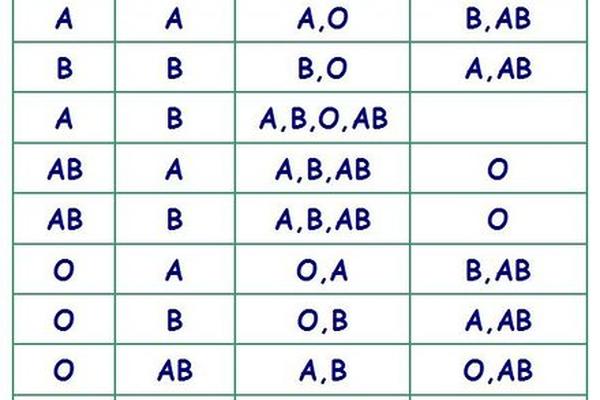

在ABO血型系统中,A型与O型父母的组合遵循显性与隐性基因的传递规律。A型血的基因型可能为AA(纯合显性)或Ai(杂合显性),而O型血的基因型为ii(纯合隐性)。当父亲为A型、母亲为O型时,父亲可能传递A或i基因,母亲只能传递i基因,因此子女的血型概率为50%的A型(Ai)与50%的O型(ii)。反之,若父亲为O型、母亲为A型,遗传逻辑完全一致,子女的血型仍为A型或O型。

这一规律的本质在于基因表达的显性优先级。A基因作为显性等位基因,会优先于隐性i基因表达,因此只要携带一个A基因,血型即表现为A型。值得注意的是,父母中若有一方为纯合A型(AA),则子女必然继承A基因,无法出现O型血;但在东亚人群中,纯合A型占比不足10%,多数A型个体为杂合型(Ai)。

临床医学中的验证与特例

临床上通过血型遗传规律表验证亲子关系的案例屡见不鲜。例如,A型与O型父母的子女若出现B型或AB型血,则可能触发生物学亲缘关系的质疑。极少数情况下,基因突变或罕见血型(如孟买型)可能导致常规规律失效。例如,孟买型个体的H抗原缺失,即使携带A或B基因也无法表达对应抗原,此时需通过DNA检测确认。

ABO亚型的存在也可能影响判断。例如A2型血(占A型人群的20%)的抗原表达较弱,若父母中一方为A2型,其遗传特征可能与标准模型存在细微差异。尽管如此,在常规医疗实践中,A型与O型父母的子女血型仍被严格限定为A型或O型,这一结论已被全球数亿例新生儿血型统计数据所支持。

溶血风险的医学考量

当母亲为O型血、父亲为A型时,胎儿可能继承A抗原,从而引发母体免疫系统产生抗A抗体,导致新生儿溶血病(HDN)。据统计,约20%的O型血母亲在怀A型胎儿时会出现抗体效价升高,其中5%可能发展为临床溶血。这一风险在首次妊娠中同样存在,因母体可能通过环境接触(如输血或疫苗)预先致敏。

反之,若母亲为A型、父亲为O型,由于胎儿只能继承A或O抗原,母体免疫系统不会将其识别为异源物质,因此溶血风险趋近于零。这一不对称性凸显了血型组合中母体血型的主导影响。现代产科通过产前抗体筛查与孕期干预(如免疫球蛋白注射),已将严重溶血病例发生率控制在0.3%以下。

社会认知与科学普及的鸿沟

公众对血型遗传常存在误解,例如认为“父母血型决定子女性格”或“特殊血型必然致病”。事实上,血型仅反映红细胞表面抗原类型,与性格、健康无直接因果关系。社交媒体上流传的“A型+O型父母可能生AB型子女”等谣言,往往源于对基因重组概念的误读。

科学普及需强调两点:其一,血型遗传遵循孟德尔定律,例外情况需通过专业检测确认;其二,Rh血型系统独立于ABO系统,若母亲为Rh阴性(熊猫血),无论ABO血型如何均需额外关注胎儿溶血风险。医疗机构建议所有育龄夫妇在孕前完成ABO与Rh双系统血型鉴定,并建立个性化妊娠管理方案。

A型与O型父母的子女血型问题,本质是显隐性基因的排列组合问题。在常规遗传模型中,子女必然为A型或O型,这一结论得到分子生物学与临床医学的双重验证。基因检测技术的进步正揭示更多复杂可能性:例如嵌合体现象、表观遗传修饰对血型表达的影响等。

未来研究可聚焦于三方面:一是开发低成本快速基因分型技术,提高血型判断精度;二是探索ABO血型与其他妊娠并发症(如子痫前期、静脉血栓)的关联机制;三是加强公众遗传学教育,消除认知误区。血型不仅是生命科学的基础课题,更是连接个体健康与社会认知的重要纽带。