从全球范围来看,O型血是占比最高的血型,而A型血的分布则呈现显著的地域性特征。根据世界卫生组织统计,全球约45%的人口为O型血,A型血占比约40%,但在中国等亚洲国家,O型血比例更高达30.86%,A型血仅占13.31%。这种差异源于人类迁徙和遗传演化的历史进程——O型血作为最古老的血型,可追溯至5万年前的采集社会,而A型血则形成于2.5万年前农业社会初期。

具体到中国,血型分布呈现明显的民族分化。汉族中O型血占比30.86%,而维吾尔族、壮族等少数民族的A型血比例显著升高,例如土家族A型血占比达37.71%。这种分布特征与历史上的民族融合密切相关:中原地区的O型血源自黄帝部族,而南方A型血主要由楚苗等古老民族融入华夏血统演变而来。地理隔离和婚姻选择进一步固化了这种差异,例如青藏高原等封闭区域的A型血比例明显高于平原地区。

二、健康风险对比分析

医学研究发现,A型血与O型血的疾病易感性存在显著差异。A型血人群的胃癌风险比O型血高38%,癌风险增加23%,这与其消化道细胞表面A抗原促进肿瘤转移的特性直接相关。机制研究表明,A型血的ABO抗原会增强细胞增殖能力,导致胃黏膜病变风险提升30%-40%。挪威学者1964年的研究已发现A型血整体患癌风险比其他血型高12%。

相比之下,O型血展现出更强的疾病抵抗力。其血液中的特殊化学成分可降低血栓风险30%,对疟疾、阿尔茨海默症的耐受性也更优。哈佛大学20年追踪研究证实,O型血人群心脏病发病率最低,大脑灰质体积比非O型血多10%,认知功能衰退风险降低82%。但O型血并非绝对完美——其消化系统对幽门螺杆菌更敏感,溃疡病发病率略高于其他血型。

三、社会需求与血液供应

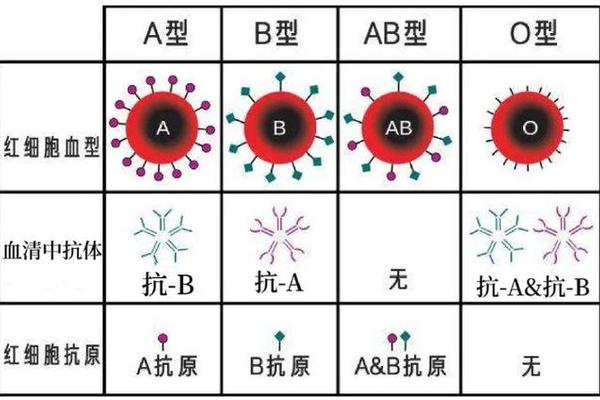

临床用血需求加剧了血型分布的可见差异。中国日均需要233位O型献血者,但在冬季采血淡季,O型血紧缺率达80%。这种矛盾源于O型血的"万能供体"特性——其红细胞缺乏A/B抗原,可紧急输注给任何血型患者。2022年剑桥大学突破性研究显示,通过酶处理将肾脏血型转为O型的技术,正是基于这种特殊兼容性。

A型血的紧缺则呈现季节性特征。东莞2018年寒潮期间,A型血库存量跌破,迫使医疗机构开展"医者仁心"专项献血活动。其紧缺原因复杂:既受南方A型血人口集中分布影响,也与春节返乡潮导致献血主力人群流失有关。值得注意的是,A型血浆因含抗B抗体,在成分输血时需要严格匹配,这增加了临床用血管理难度。

四、遗传机制与演化优势

从遗传学角度,O型血的高频分布源于显隐性遗传规律。当父母携带隐性i基因时,子女有25%概率表现为O型血,这种遗传优势使其在种群中保持稳定比例。数学模型显示,在O型血占25%的群体中,i基因频率可达50%,而IA基因仅占20%。这解释了为何A型血父母可能生出O型血子女,但反向情况几乎不可能发生。

进化压力则塑造了血型的功能差异。O型血对疟疾的抵抗力使其在热带地区具有生存优势,而A型血更强的免疫应答能力适应了农业社会的密集聚居。2024年丹麦学者发现,肠道菌群中的嗜黏蛋白阿克曼菌可转化红细胞抗原,这种微生物协同进化可能是血型维持多样性的重要机制。

综合来看,O型血在人口基数和临床需求层面都更具普遍性,而A型血的区域性特征和健康风险值得关注。未来研究应着重三个方面:一是建立动态血型分布模型,结合人口迁徙预测血液供应;二是深化血型与疾病的分子机制研究,开发个性化预防方案;三是推进人工血型转换技术,2022年肾脏血型改造的成功为血液制品革新提供了方向。建议公众在了解血型特征的基础上,O型血者加强消化系统保健,A型血者定期进行肿瘤筛查,共同完善血液安全保障体系。