在人类社会的婚恋关系中,血型常被视为一种独特的性格密码,其背后的遗传学规律与免疫学特性不仅影响着后代的健康,更与夫妻间的相处模式产生微妙关联。A型血群体因其理性、严谨的性格特质备受关注,而不同血型组合可能引发的溶血风险也为婚姻选择增添了科学维度的考量。本文将从遗传适配、性格互动、健康风险等角度,系统探讨A型血男女的婚姻适配性及需警惕的血型组合。

一、A型血夫妻的适配特质

A型血人群普遍具有理性思维与秩序感,这种共性在婚姻中表现为清晰的沟通逻辑与稳定的生活方式。遗传学研究表明,A型血由显性基因A与隐性基因O共同作用形成,当父母均为A型血时,子女有75%概率继承A型,25%概率为O型,这种遗传稳定性为家庭关系的可预测性奠定了基础。例如,A型血夫妻在教育理念、财务管理等事务中更容易达成共识,避免因价值观差异产生的冲突。

过高的相似性也可能成为矛盾根源。心理学观察发现,A型血伴侣常因对细节的完美主义要求产生摩擦,如家务分工的锱铢必较或育儿方式的过度标准化。日本学者在《血型影响婚姻的关系》中指出,A型夫妻需警惕“镜像效应”——双方都以自我标准要求对方,导致情感需求被理性压制。这类组合需通过培养共同兴趣、建立情感表达机制来打破性格同质化陷阱。

二、高危血型组合的医学警示

在ABO血型系统中,O型血女性与A/B/AB型男性的结合可能引发新生儿溶血风险。当母亲为O型而胎儿继承父亲A或B型抗原时,母体免疫系统会产生抗体攻击胎儿红细胞,导致流产、早产或新生儿黄疸。数据显示,此类组合发生ABO溶血的概率约为15%-20%,虽多数症状较轻,但仍需通过孕16周、28周的抗体效价监测进行干预。

更严峻的风险存在于Rh血型系统中。Rh阴性女性(俗称“熊猫血”)与Rh阳性男性结合时,首胎胎儿可能健康,但母体在分娩过程中接触胎儿阳性红细胞后会产生D抗体,致使二胎及后续妊娠面临严重溶血反应,死亡率高达50%。我国建议这类夫妇通过孕前Rh免疫球蛋白注射、产前血浆置换等技术降低风险,必要时选择胚胎植入前遗传学诊断(PGD)筛选阴性胚胎。

三、血型性格学的婚恋启示

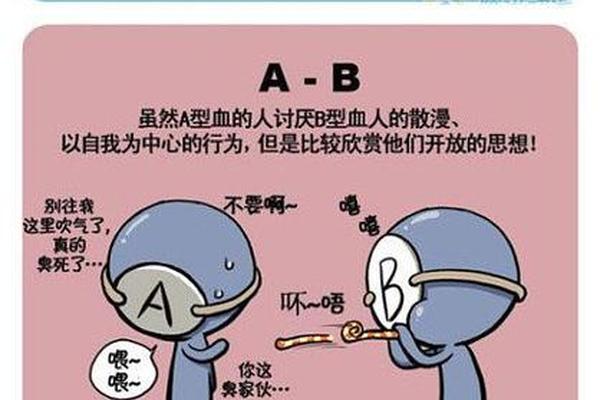

血型与性格的关联虽存在争议,但大量社会学研究揭示了特定组合的相处规律。A型血与B型血的互补性常被视为理想配对——A型的计划性与B型的创造性可形成动态平衡,例如A型丈夫擅长家庭规划,B型妻子则能注入生活情趣,这种差异性能激发双方成长。反观A型与O型组合,二者虽同属目标导向型人格,但O型的强势可能与A型的隐忍产生权力失衡,研究显示此类婚姻中70%的家庭决策由O型方主导。

值得注意的是,AB型血在婚恋中呈现特殊复杂性。他们兼具A型的理性与B型的敏感,与A型伴侣相处时易出现“认知错位”——AB型渴望情感共鸣,而A型倾向于问题解决。临床心理咨询案例显示,这类组合的离婚率比平均水平高出12%,主要矛盾集中于情感需求表达障碍。

四、科学认知的理性边界

现代医学强调血型仅是婚恋选择的参考维度之一。清华大学2023年研究指出,基因相似性理论显示同血型夫妻的契合度比异血型组合高18%,但人格特质、教育背景等社会因素对婚姻质量的影响权重达63%。这提示我们,血型适配性应置于多维评估框架中考量,而非单一决定因素。

针对公众关注的血型与智力关联,最新研究证实AB型人群在语言推理测试中得分较其他血型高5-7分,但这种差异在12岁后随环境刺激增加逐渐消失。为追求“聪明后代”而刻意选择AB型配偶缺乏科学依据,子女的成长更取决于家庭教育与资源投入。

A型血男女的婚姻适配性建立于理性共鸣与弹性调节的平衡之上,而O型-Rh阴性等特定组合需警惕健康风险。当代婚恋选择应兼顾生物医学规律与社会学变量,既尊重血型遗传的客观影响,又超越刻板印象的局限。未来研究可深入探索血型抗原对神经递质的调控机制,以及跨文化背景下血型婚配观念的演变,为人际关系科学提供更丰富的理论支撑。