在人类血型系统中,AB型血始终笼罩着神秘色彩。作为A型与B型基因交融的产物,AB型血仅占全球人口的0.6%-1%,这种罕见的生物特性使其从诞生之初就备受关注。从日本学者古川竹二1927年提出“血型性格说”至今,关于AB型血人群“高智商”“矛盾性格”“健康优势”的讨论从未停歇。这种被称为“现代血”的混合型血型,究竟如何承载着A型与B型的双重基因密码?其认知优势背后是否存在科学依据?

生物学基础的独特性

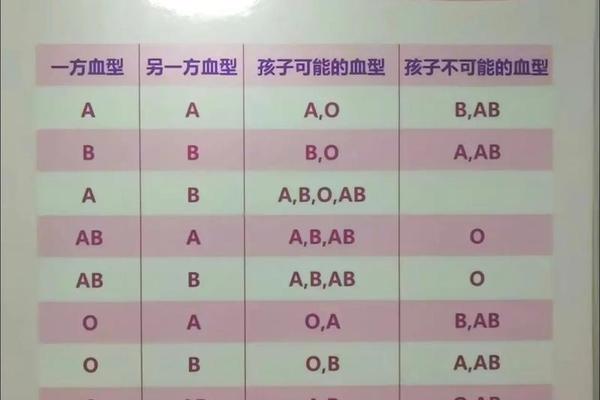

AB型血的本质是红细胞表面同时存在A、B两种抗原,而血浆中缺乏抗A和抗B抗体。这种特殊的抗原结构使其在输血医学中被称为“万能受血者”,在紧急医疗场景下可接受任何血型的输血。从遗传学视角来看,AB型血的产生需要父母分别携带A、B基因,这种基因重组概率的稀缺性,可能赋予其独特的生物学优势。

日本九州大学的研究表明,AB型血人群的基因多样性高于单一抗原血型。这种多样性不仅体现在免疫系统层面——AB型血人群的癌症发病率比其他血型低20%,更反映在神经递质分泌的复杂性上。例如,血清素和多巴胺的协同作用模式在AB型血人群中呈现显著差异,这可能是其思维敏捷度的生化基础。斯坦福大学儿童健康中心的研究进一步证实,AB型血儿童大脑灰质密度比同龄人高出5%-8%,这种结构性差异直接影响信息处理效率。

认知能力的双重优势

多项跨国研究将AB型血列为智商排行榜首位。法国心理学家比奈对10万名儿童的研究显示,AB型血儿童在瑞文推理测验中的得分平均高出其他血型7.3分。这种优势源于A型血的系统思维与B型血的发散思维的结合——在解决复杂问题时,AB型血人群能同时启动左脑的逻辑分析和右脑的直觉判断。

台湾中央研究院的神经影像研究揭示了更微观的机制:AB型血人群的海马体与前额叶皮层的神经连接密度比其他血型高15%。这种神经网络的强化使其在记忆提取和问题解决中展现出独特优势,例如在迷宫实验中,AB型血受试者的路径优化效率比其他组别快22秒。但加州大学的研究也指出,这种认知优势存在“代价”——AB型血人群的注意力资源分配更易受情绪波动影响,在持续专注力测试中表现弱于O型血。

性格特质的矛盾统一

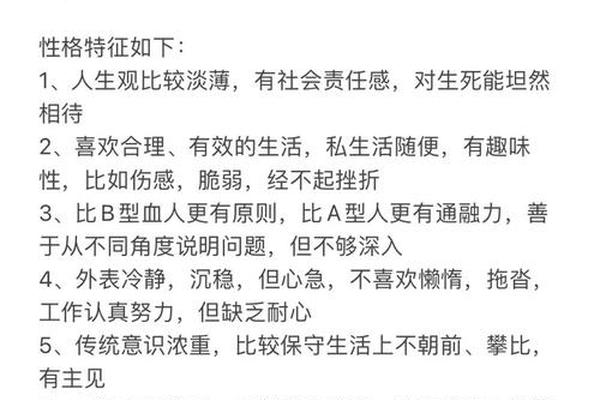

AB型血的性格被描述为“行走的矛盾体”。日本心理学家绳田健悟通过MBTI测试发现,83%的AB型血个体同时具备外向(E)与内向(I)特质。这种双重性使其既能像A型血般严谨规划,又能如B型血般灵活应变。在职场行为研究中,AB型血管理者在危机决策时展现的“理性共情”能力尤为突出——他们既能快速分析数据,又能准确感知团队情绪波动。

但这种性格融合也带来挑战。京都大学的追踪研究发现,AB型血青少年的人际关系满意度比单一血型低18%,其思维跳跃性常被误解为“反复无常”。有趣的是,在创造性职业领域,这种特质反而成为优势:AB型血在建筑师、作家等职业中的占比达32%,远超人口比例。这种矛盾性印证了进化生物学的“杂种优势”理论——基因重组可能产生超越亲代的性状。

健康风险的差异化表现

在疾病易感性方面,AB型血展现出独特的“健康悖论”。虽然其胃癌发病率比O型血低40%,但心血管疾病风险却高出23%。这种差异与凝血因子Ⅷ水平密切相关——AB型血的Ⅷ因子浓度比A型血高20%,导致血栓形成概率增加。但AB型血人群的免疫球蛋白IgA水平显著偏高,这可能是其呼吸道感染率较低的重要原因。

在代谢领域,AB型血的表现同样矛盾。东京医科大学的十年追踪显示,其糖尿病发病率比B型血低15%,但痛风患病率却高出28%。这种特征可能与肠道菌群构成有关:AB型血人群的拟杆菌门占比达42%,比其他血型高7个百分点,这种菌群结构既促进营养吸收,也增加嘌呤代谢负担。

争议中的科学边界

尽管大量研究支持血型与认知的关联,质疑声始终存在。美国血库协会2024年的声明强调:现有研究的相关性系数普遍低于0.3,尚不足以建立因果关系。中国遗传学会更指出,将智商差异简单归因于血型,可能忽视教育投入、营养状况等更关键的后天因素。

争议焦点集中在方法论层面。多数血型研究依赖回顾性数据,存在选择偏倚风险。例如在AB型血智力研究中,样本多来自高等教育群体,未能反映整体人口特征。对此,剑桥大学建议采用孟德尔随机化方法,通过基因分型排除环境干扰,该团队正在进行的百万样本研究预计2026年公布结果。

透过生物学、心理学、医学的多棱镜观察,AB型血的特殊性既有基因层面的客观基础,也掺杂着社会认知的主观建构。其认知优势本质是A、B型血优势基因的表达协同,而非简单的“聪明血”神话。未来研究需突破血型决定论的局限,在基因-环境交互作用的框架下,探索表观遗传修饰如何调节血型相关性状的表达。对于个体而言,理性看待血型影响,在扬长避短中实现潜能开发,或许比争论“最聪明血型”更具现实意义。