人类对血型的研究始于20世纪初,奥地利科学家兰茨泰纳首次发现ABO血型系统,揭开了血液奥秘的冰山一角。A型血作为其中的重要分支,其科学定义与文化隐喻始终备受关注。近年来,“12个A血型”或“12月出生者的血型”等表述在网络中流传,这些概念既包含科学误解,也折射出血型文化在当代社会的独特影响力。本文将从科学基础、亚型争议、时间关联性及认知误区四个维度,系统解析A型血的本质与相关社会现象。

一、A型血的科学基础

从分子生物学角度看,A型血的特征由红细胞表面的A抗原决定。这种抗原本质是糖链末端连接的N-乙酰半乳糖胺,由9号染色体上的ABO基因调控。当个体携带显性A等位基因时,其体内会合成特定的糖基转移酶,催化前体物质H抗原转化为A抗原。血清学检测显示,A型血者血清中天然存在抗B抗体,这种抗原-抗体系统的精密平衡构成了输血安全的理论基础。

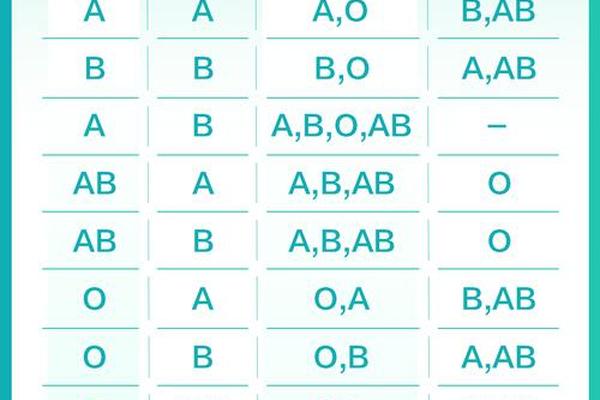

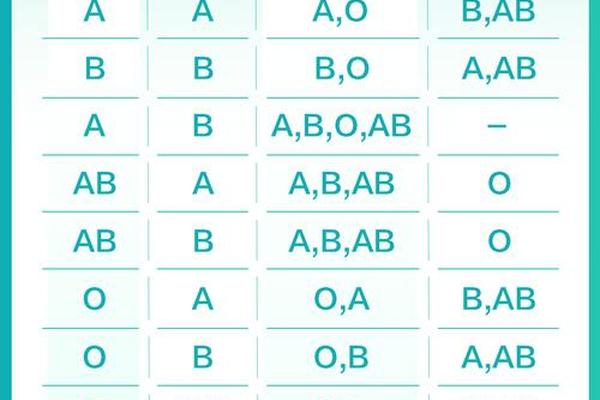

遗传学研究表明,A型血的遗传遵循孟德尔定律。父母若分别为AA或AO基因型,子女必然携带A抗原。全球人口中A型血占比呈现显著地域差异:欧洲中部地区约40%为A型,东亚地区约28%,美洲原住民则不足10%。这种分布差异可能与古代疾病选择压力有关,例如有研究显示A抗原对某些病原体更具易感性,在特定流行病环境中形成自然选择。

二、A亚型的科学探索

关于“12个A血型”的说法,可能源于医学界对A亚型的深入研究。自1930年发现A1与A2亚型以来,科学家已鉴定出超过20种A亚型,包括A3、Ax、Ael等罕见变异体。这些亚型的产生源于ABO基因的微小突变,例如A2亚型因第467位碱基缺失导致转移酶活性降低,使红细胞表面A抗原表达量减少约25%。临床上,A亚型可能引发交叉配血困难,曾有案例显示A3型患者输入标准A型血后产生溶血反应。

然而将A亚型等同于独立血型属于概念混淆。国际输血协会明确指出,ABO系统仍以A、B、AB、O四型为基本分类,亚型划分主要用于解决特殊临床问题。所谓“12个A血型”既不符合现行医学标准,也未在权威文献中出现,实质是将专业术语通俗化过程中产生的认知偏差。

三、出生月份的血型迷思

“12月出生者的血型”之说,可能关联着两个科学假说。流行病学研究显示,某些季节出生的婴儿面临特定感染风险,理论上可能影响血型分布。例如冬季出生的A型血者,其母体在孕早期遭遇的呼吸道病毒感染可能激活特定免疫机制。但现有统计学数据显示,全球各月份新生儿血型分布无显著差异,中国血库2019年120万份样本分析显示,各月份A型血占比波动范围不超过1.2%。

这种迷思的形成更多与文化心理相关。日本曾有研究尝试将血型与星座结合,创造“血型月份性格说”,但遭到学界强烈批判。现代社会信息碎片化传播加速了此类伪科学概念的扩散,部分自媒体为吸引流量,将血型、星座、生肖等传统文化符号进行任意组合重构,形成新的神秘主义叙事体系。

四、血型认知的常见误区

血型决定论在当代社会衍生出三大认知误区:首先是性格关联说,虽然日本学者古川竹二1927年提出A型血者严谨细致的假说,但2015年中国对3366名献血者的艾森克人格测试显示,不同血型在神经质、内外向等维度均无统计学差异。其次是健康宿命论,尽管A型血与胃癌风险存在微弱相关性(OR=1.2),但环境因素贡献度高达85%,远超过血型影响。最后是文化象征化,将A型血等同于“精英血型”的社会建构,实际上反映的是群体身份认同的心理需求。

这些误区的持续存在,暴露了公众科学素养的结构性缺陷。2024年中国科协国民科学素质调查显示,仅41%的受访者能正确理解血型遗传规律,却有68%的人相信血型影响性格。这种认知割裂状态,既为商业炒作提供空间,也可能影响医疗决策——日本曾有企业因“B型血员工不守纪律”的偏见引发劳动诉讼。

解开A型血的重重迷雾,需要建立科学认知与人文关怀的双重视野。从医学角度看,A亚型研究为精准输血提供新方向,基因编辑技术可能实现人工血型转化。社会学层面,应建立血型科普长效机制,例如将ABO遗传模型纳入中学教材。未来研究可深入探讨血型文化的传播机制,以及基因-环境交互作用对表型的影响。唯有打破神秘主义桎梏,才能让百年血型研究真正服务于人类健康与社会发展。