血型是人类血液的遗传标记,其分类基于红细胞表面抗原的差异。A血型与A-血型的区别实质上是两套独立血型系统(ABO与Rh)叠加的结果。在ABO系统中,A型血指红细胞携带A抗原;而在Rh系统中,“+”或“-”表示是否存在D抗原。A+和A-的完整表述应为“ABO系统的A型且Rh阳性”或“ABO系统的A型且Rh阴性”,两者属于不同维度的分类。

ABO系统的基因位于第9号染色体,由IA、IB、i三个等位基因决定。A型血的基因型可能是IAIA或IAi,表现为红细胞仅含A抗原。而Rh系统则由第1号染色体上的RHD基因主导,其D抗原的存在与否直接决定Rh阳性(+)或阴性(-)。这种双重分类机制意味着,一个A型血个体可能同时属于Rh阳性或阴性,从而形成A+与A-的差异。

二、A+与A-血型的检测方法

实验室中,ABO血型与Rh血型的鉴定需分步进行。对于ABO系统,采用血清学凝集反应:将受试者红细胞分别与抗A、抗B试剂混合,A型血仅与抗A试剂发生凝集。而Rh系统的检测则需使用抗D试剂——若红细胞与抗D试剂凝集则为Rh阳性,否则为Rh阴性。

值得注意的是,Rh阴性血型存在亚型复杂性。例如,弱D型(D抗原表达微弱)可能被误判为Rh阴性,需通过分子生物学技术进一步验证。极少数“Rh null”血型因完全缺失Rh抗原系统,可能引发严重的溶血风险。临床输血前需采用“微柱凝胶法”等高灵敏度技术确认Rh状态,以避免误判。

三、A+与A-的生物学意义差异

从抗原构成看,A+血型同时携带A抗原(ABO系统)和D抗原(Rh系统),而A-仅含A抗原。这种差异导致两者在输血兼容性上截然不同:A+个体可接受A+或O+供血,但A-个体只能接受A-或O-血液,否则可能因抗D抗体引发溶血反应。统计显示,Rh阴性血型在全球人口中占比不足15%,而中国汉族人群的Rh阴性率仅0.3%-0.5%,这使得A-成为临床稀缺血型。

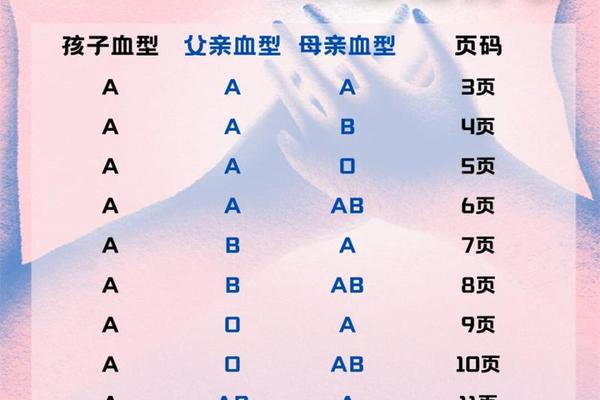

遗传学层面,A-血型的形成需满足双重条件:父母至少一方携带ABO系统的A基因,且同时传递Rh阴性基因。由于Rh阴性为隐性遗传,若父母均为Rh阳性但携带隐性基因,子女仍有25%概率为Rh阴性。这种遗传特性使得A-血型在家族中可能出现跨代分布现象。

四、健康影响与临床实践差异

研究表明,不同Rh血型与疾病风险存在关联。例如,Rh阴性个体发生妊娠溶血症的概率显著升高——若Rh阴性母亲怀有Rh阳性胎儿,胎儿的D抗原可能诱发母体产生抗D抗体,导致第二胎新生儿溶血。A型血本身与胃癌、癌等疾病风险增加12%-23%相关,但这种风险在A+与A-群体中尚未发现显著差异。

在紧急输血场景中,A-血型的稀缺性常导致供血困难。部分国家建立了“冰冻红细胞库”,将Rh阴性血液在-80℃下保存10年以上以应对突发需求。而A+血型因人群基数大(占全球人口的约27%),通常不存在供应短缺问题。

五、社会认知与文化隐喻

公众常将Rh阴性血型称为“熊猫血”,赋予其特殊象征意义。这种标签化认知可能导致误解,例如认为A-血型具有神秘健康特质。实际上,除输血兼容性差异外,A+与A-在生理功能上并无本质区别。值得注意的是,某些地区仍存在“Rh阴性血型性格论”等伪科学观点,这与ABO血型性格论的传播路径相似,均缺乏遗传学证据支持。

在医学层面,A-个体的献血行为具有更高社会价值。由于每1000人中仅有3-5人属于A-血型,其血液常被纳入战略储备。我国《献血法》明确规定,Rh阴性献血者需登记备案,以便在紧急情况下快速动员。

A+与A-血型的核心差异源于Rh系统的D抗原存在与否,这种生物学区别在输血医学、妊娠管理等领域具有重要实践意义。随着基因检测技术的发展,未来或可实现ABO与Rh系统的联合快速筛查,甚至通过基因编辑技术人工合成通用型血液。建议加强公众血液知识科普,完善稀有血型数据库建设,同时探索体外造血干细胞培养技术,从根本上解决临床用血供需矛盾。