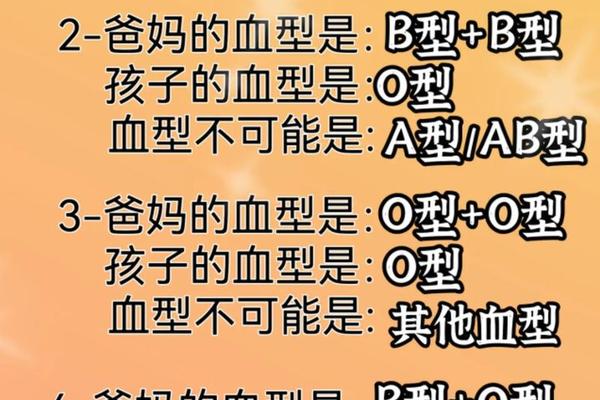

A型血与B型血的结合在遗传学上呈现出复杂的多样性。根据孟德尔遗传定律,A型血的基因型可能为AA或Ai,B型血则为BB或Bi。当父母双方分别携带隐性i基因时(如Ai和Bi组合),子代的血型将呈现四种可能性:A型(概率25%)、B型(25%)、AB型(25%)及O型(25%)。例如,父亲Ai与母亲Bi的组合中,子女可能从父母处分别获得A、B、i三种基因的随机组合,其中ii基因型表现为O型血,打破了传统观念中“A+B必为AB”的误解。

从群体遗传学视角看,这种组合的多样性具有进化意义。研究显示,东亚人群中B型血比例较高,可能与历史上某些传染病的自然选择压力有关。而A型与B型的结合产生的AB型血,因其红细胞同时携带A、B抗原,在输血兼容性上具有特殊优势,但也可能增加妊娠并发症的风险。

二、健康风险的差异性关联

不同血型与疾病易感性的关联已被多项研究证实。A型血人群的胃癌发病率显著高于其他血型,这可能与A抗原促进幽门螺杆菌定植有关。而B型血女性患Ⅱ型糖尿病的风险比O型血高21%,其机制可能与胰岛素抵抗相关的基因表达差异相关。

在心血管疾病领域,A型血人群的冠心病风险较O型血高5%,而B型血的血栓形成概率则与非O型血群体相似。值得注意的是,ABO血型抗原作为糖基转移酶产物,可能通过影响脂蛋白代谢和炎症反应路径参与这些疾病进程。例如,A型血个体的低密度脂蛋白胆固醇水平通常较高,这为心血管风险提供了生化基础。

三、婚姻匹配与亲子鉴定的科学依据

ABO血型系统在法医学中的应用已有百年历史。当A型与B型父母生育出O型血子女时,可通过基因型回溯验证亲子关系。若父母均为显性纯合子(AA+BB),则子女必为AB型;若一方携带隐性基因(如Ai+BB),则可能出现B型或AB型后代。这种遗传规律在20世纪80年代亲子鉴定准确率不足时发挥重要作用,如今仍是初步筛查的重要手段。

从社会学角度看,血型匹配观念在某些文化中影响婚恋选择。日本曾盛行“血型性格说”,认为B型血者更具创造力,而A型血偏向保守。尽管这类理论缺乏科学依据,但反映了公众对生物特征与行为关联的探索兴趣。现代研究表明,血型与性格的关联性经大规模统计学分析后被证伪,强调环境与教育才是人格形成的主导因素。

四、输血医疗的特殊注意事项

A型与B型个体的输血需严格遵守抗原-抗体反应原则。A型受体若输入B型全血,其血浆中的抗B抗体会立即引发溶血反应。在成分输血时代,红细胞与血浆需分别匹配:A型患者可接受A型或O型红细胞,而血浆则应选择AB型以避免抗体冲突。

特殊医疗场景下,血型特征影响治疗方案。A型血人群对华法林的代谢效率较高,常需调整抗凝剂量;B型血个体在接受某些化疗药物时,需监测肝酶变化。新兴研究还发现,ABO抗原表达强度可能影响器官移植排异反应,这为精准医疗提供了新的生物标志物研究方向。

五、总结与未来展望

A型与B型血的组合既展现了遗传学的精妙规律,又揭示了生物特征与健康的复杂关联。现有研究证实,血型差异通过抗原表达、酶活性调控等分子机制,深度参与疾病发生与药物代谢过程。在临床实践中,血型信息应纳入个性化医疗评估体系,尤其在抗凝治疗、肿瘤防治等领域具有应用价值。

未来研究需突破三大方向:一是建立多血型系统联合分析模型,综合Rh、Lewis等系统提升疾病预测精度;二是探索表观遗传学对ABO基因表达的调控机制;三是开发基于血型特征的靶向药物递送系统。随着单细胞测序技术的进步,解析血型相关细胞异质性将成为揭示其生理功能的关键。这些探索不仅深化人类对血型的认知,更将推动精准医学向分子层面迈进。