血型的配对不仅涉及医学输血的安全原则,还与遗传学、性格学等学科深度关联。从生物学视角看,ABO血型系统由红细胞表面抗原决定,其中A型血的基因型为AA或Ai,B型为BB或Bi,AB型为AB,O型为ii。显性基因A和B的存在决定了血型表达,隐性基因i则需纯合才能表现为O型。

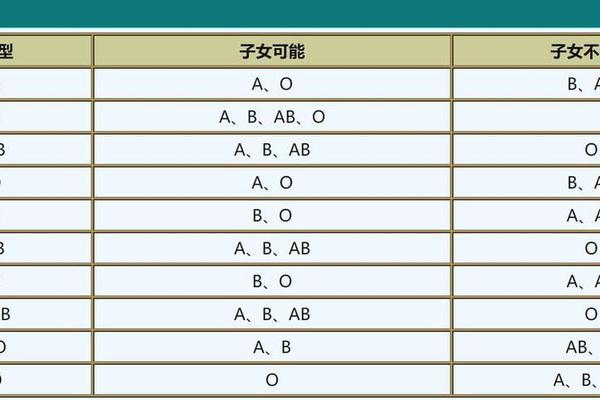

在遗传规律中,父母血型的组合直接影响子女的血型可能性。例如,A型血(AA或Ai)与O型血(ii)结合时,子女仅可能为A型或O型;而与B型血(BB或Bi)结合时,子女可能为A、B、AB或O型。这种遗传机制的复杂性解释了为何某些看似矛盾的血型组合(如父母为A型和B型,子女为O型)仍符合科学规律。值得注意的是,血型基因的显隐性关系及重组概率,构成了亲子鉴定中血型分析的理论基础,但因其局限性,现代医学更依赖DNA检测。

二、婚恋关系中的血型适配性探讨

在婚恋领域,血型常被视为性格互补或冲突的潜在指标。研究表明,A型血人群通常细致、敏感且有责任感,与不同血型伴侣的适配性呈现显著差异:

值得注意的是,血型适配性仅为参考因素。心理学研究指出,个体性格受成长环境、教育背景等多重因素影响,过度依赖血型匹配可能忽视关系的动态发展。

三、医学场景下的输血安全原则

在临床输血中,血型匹配是保障生命安全的核心原则。A型血的红细胞携带A抗原,血浆含抗B抗体,因此:

Rh血型系统同样关键。若A型血为Rh阴性(俗称“熊猫血”),输血时需严格匹配Rh阴性血源,否则可能引发严重免疫反应。

四、文化视角下的血型认知误区

血型文化在东亚社会尤为盛行,但部分观念缺乏科学依据:

血型配对是一个融合生物学、医学及社会科学的交叉课题。从遗传规律到婚恋适配,从输血安全到文化认知,其多维性要求我们以科学态度辩证看待:

1. 医学实践中,需严格遵守血型匹配原则,同时推进稀有血型库建设;

2. 社会文化中,应避免将血型标签化,倡导基于个体差异的关系认知;

3. 未来研究可探索血型基因与疾病易感性的关联,或开发人工合成血液技术以突破血型限制。

血型不仅是生命的密码,更是人类探索自身奥秘的窗口。唯有以理性为基、包容为怀,方能真正理解其背后的科学与社会价值。