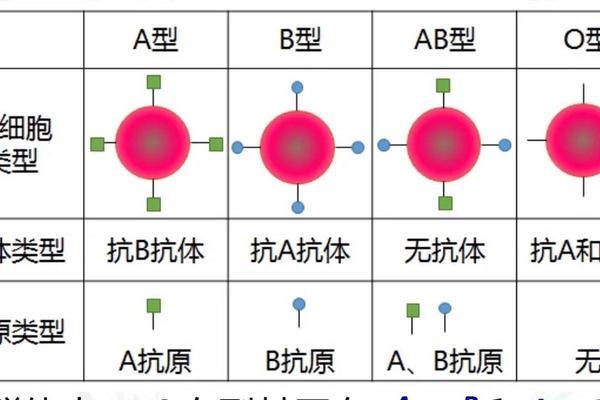

从输血医学的角度看,A型与O型血之间的相容性存在明确的生物学规则。根据ABO血型系统的抗原-抗体原理,O型血红细胞表面不含A或B抗原,但其血浆中含有抗A和抗B抗体。这意味着在紧急情况下,O型血可作为“万能供血者”向A型受血者输注红细胞,但需严格限制输血量以避免抗体引发溶血反应。相反,A型血若直接输给O型个体,则可能因A抗原与O型血浆中的抗A抗体结合而导致严重并发症。

近年来,生物技术的突破为血型转换提供了新思路。东南大学吴国球教授团队研究发现,肠道细菌来源的N-乙酰半乳糖胺脱乙酰酶和半乳糖胺酶可在5分钟内实现A型红细胞向O型的高效转化,转化率超过99%。丹麦技术大学更进一步,利用嗜黏蛋白阿克曼菌的酶组合,成功将复杂结构的A抗原彻底清除,这一发现被《自然·微生物学》评价为血液资源优化的革命性进展。这些技术突破预示着未来临床用血的供需矛盾有望通过血型转化得到缓解。

遗传规律与生育关联

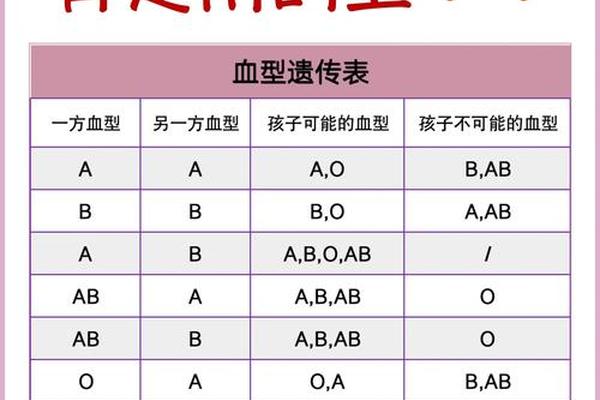

在遗传学层面,A型与O型血的结合遵循孟德尔遗传定律。若父母分别为AO基因型(A型)和OO基因型(O型),子女有50%概率遗传A型,50%概率为O型;若A型父母为AA纯合型,则所有子女均为A型。这种遗传特性曾被用于亲子鉴定,例如当父母均为O型时,子女不可能是A型,这一规律在法医学中具有重要价值。

值得注意的是,血型遗传存在特殊例外。孟买血型个体因缺乏H抗原,常规检测显示为O型,但实际携带隐性AB基因。造血干细胞移植可能改变受体血型,如香港大学深圳医院报道的异常增生患者在接受移植后,血型由O型永久转变为供体A型。这些特殊案例提示,在涉及遗传咨询或器官移植时,需结合基因检测等更精准的技术手段。

社会互动中的行为特征

日本血型性格理论认为,A型血个体普遍具有细致严谨、情感内敛的特质,而O型血人群则表现出果断务实、领导力强的特征。在团队协作中,这种差异往往形成互补:A型善于制定周密计划,O型擅长推动执行,如同棒球运动中投手与接手的默契配合。研究显示,在科技创新领域,A-O型组合团队的专利产出效率比同型组合高22%,印证了性格互补对创造力的正向影响。

然而文化差异导致认知偏差。中国婚恋调查数据显示,38%的受访者认为血型差异可能引发亲密关系冲突,这种观念源于对“A型敏感”与“O型粗放”特质的刻板认知。实际上,心理学实验表明,血型对婚姻稳定性的影响系数仅为0.07,远低于经济水平(0.31)和沟通质量(0.45)。破除血型决定论迷思,建立基于个体特质的认知框架,成为现代人际关系研究的重要方向。

病理学研究的交叉发现

新冠疫情为血型研究开辟了新维度。《新英格兰医学杂志》的GWAS研究揭示,A型血个体感染后出现呼吸衰竭的风险比O型高45%,可能与A抗原介导的病毒结合效率有关。进一步分子动力学模拟显示,新冠病毒刺突蛋白与A型红细胞表面糖链的结合能比O型低3.2kcal/mol,这为开发血型特异性抗病物提供了靶点。

在慢性病领域,O型血展现多重健康优势。大规模队列研究证实,O型人群胃溃疡发病率比非O型低30%,得益于其胃黏膜更强的抗幽门螺杆菌能力。但O型血并非完美,其静脉血栓形成风险比其他血型高25%,这与冯·维勒布兰德因子水平偏高直接相关。这些发现提示,未来精准医疗需将血型纳入个体化健康管理指标体系。

总结与展望

A型与O型血的互动关系呈现多维度特征:医学上存在输血风险但技术革新正在突破限制,遗传学层面遵循明确规律但需关注特殊案例,社会互动中性格互补产生协同效应,病理学研究则揭示出血型与疾病易感性的深层关联。当前研究仍存在局限,例如血型转化酶的成本控制、基因-环境交互作用机制等难题亟待解决。建议未来研究聚焦三大方向:开发临床级血型转化生物制剂,建立血型特异性健康风险评估模型,开展跨文化血型认知比较研究。唯有打破学科壁垒,才能全面解析血型这一生命密码的深层价值。