在ABO血型系统中,A型血的红细胞表面带有A抗原,血清中含有抗B抗体。当A型血与其他血型结合时,抗原-抗体的免疫反应可能引发溶血现象。例如,若母亲为A型血,胎儿遗传父亲B型血,母体血液中的抗B抗体会通过胎盘攻击胎儿的B型红细胞,导致胎儿贫血、黄疸甚至器官损伤。这种母婴血型不合引发的溶血反应被称为“ABO溶血症”,是我国新生儿溶血病的主要病因。

从遗传学角度,ABO血型由9号染色体上的基因决定。A型血的基因型为IAIA或IAi,B型为IBIB或IBi,AB型为IAIB,O型为ii。若父母血型分别为A型和B型,后代可能遗传A、B、AB或O型血,其中AB型胎儿与A型母体的抗原差异最大,溶血风险也相应增加。值得注意的是,并非所有血型组合都会导致溶血,关键在于母体抗体与胎儿抗原的相互作用强度。

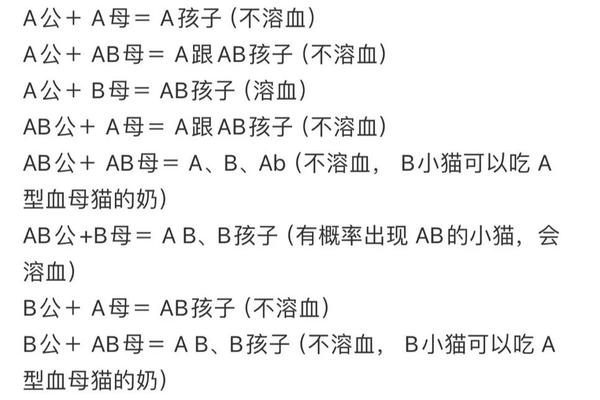

二、高风险的血型组合分析

在临床实践中,母体为O型血与非O型父亲(A、B或AB型)的组合是ABO溶血症的高发群体。但若母体为A型血,与特定血型配偶结合仍存在风险。例如,A型血女性与B型血男性婚配时,若胎儿遗传B型血,母体抗B抗体可能攻击胎儿红细胞,导致溶血。若父亲为AB型血,胎儿有50%概率遗传B型抗原,同样可能引发免疫反应。

值得注意的是,A型血母亲与O型血父亲的后代通常不会发生溶血。因为胎儿可能遗传A型或O型血,若为A型则与母体抗原一致,若为O型则无A/B抗原,均不会触发抗体反应。单纯以“A型血与其他血型是否适合婚配”作为判断标准并不科学,需结合父母具体血型及胎儿遗传概率综合分析。

三、医学干预与预防策略

对于存在溶血风险的夫妇,现代医学已发展出系统的预防手段。孕期抗体滴度检测是核心措施:若A型血孕妇的抗B抗体效价超过1:64,需通过免疫抑制治疗降低抗体浓度。孕中晚期通过B超监测胎儿肝脾肿大、胎盘增厚等指标,可早期发现溶血迹象。产后则需对新生儿进行胆红素检测,及时采取蓝光照射或丙种球蛋白注射,避免核黄疸等严重并发症。

对于Rh阴性血(熊猫血)等特殊群体,预防措施更为严格。首次妊娠后72小时内注射抗D免疫球蛋白,可阻断母体致敏过程,使第二胎溶血风险从17%降至0.1%。基因检测技术的进步使得通过胚胎植入前遗传学诊断(PGD)筛选血型相容的胚胎成为可能,为高风险夫妇提供了新的选择。

四、社会观念与科学认知的平衡

民间常流传“A型血不宜与B型血婚配”等说法,但医学数据显示,ABO溶血症总体发生率仅为2%-2.5%,且90%以上为轻症。将血型作为婚配禁忌缺乏科学依据,反而可能加剧社会焦虑。例如,某案例显示,A型女性因误信“与O型男性婚配导致溶血”的传言而推迟生育,后经检查证实抗体效价处于安全范围,最终顺利分娩健康婴儿。

科学研究表明,溶血风险与母体免疫状态、妊娠次数等因素密切相关。O型血母亲怀第二胎时溶血概率为10%-15%,而A型血母亲与B型血父亲的组合风险不足5%。通过孕前咨询和规范产检,绝大多数夫妇可安全生育。盲目排斥特定血型组合,可能错失构建幸福家庭的机会。

血型相容性对子代健康的影响需理性看待。A型血与B型或AB型配偶的结合虽存在理论溶血风险,但通过现代医学手段可有效防控。未来研究可进一步探索非O型血母体的致敏机制,开发靶向抗体清除技术。加强公众科普教育,纠正“血型决定婚配”的认知偏差,将有助于减少不必要的心理负担,促进科学婚育观的普及。