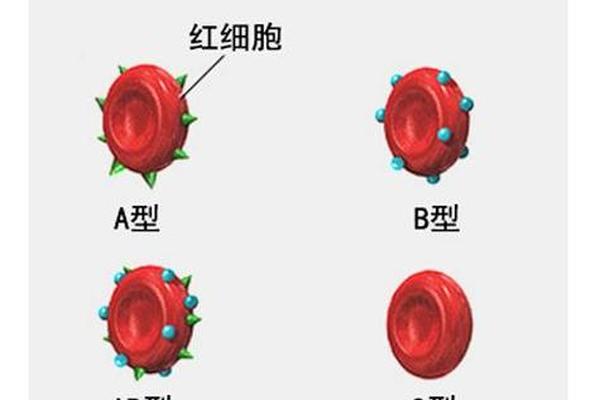

人类对血液奥秘的探索始于1900年兰德斯泰纳发现ABO血型系统,这场生物学革命不仅改写了输血医学史,更揭示了生命系统的精妙编码。在红细胞膜表面,A抗原与B抗原如同生物识别码,由N-乙酰半乳糖胺和半乳糖构成的糖链差异,造就了A型与B型这两个占据全球人口65%的主要血型群体(世界卫生组织2024年数据)。这些微观的糖分子排列不仅决定着输血相容性,更与疾病易感性、遗传特征乃至文明演进产生着深刻关联。

分子生物学的精密编码

A、B抗原的本质差异源自糖基转移酶的遗传指令。A型个体携带的GTA基因编码α-1,3-N-乙酰氨基半乳糖转移酶,能将H抗原前体转化为A抗原;B型个体的GTB基因则产生α-1,3-半乳糖转移酶,催化形成B抗原特异性结构。这种酶促反应的精确性令人惊叹——两者基因序列仅有4个碱基差异,却导致催化底物选择性的根本改变。

分子结构的细微差别造就了迥异的生物学特性。冷冻电镜研究显示,A抗原的N-乙酰基形成的空间位阻使其抗原表位更稳定,这可能解释为何A型人群血清中抗B抗体效价通常高于B型人群的抗A抗体。日本学者2023年通过单分子力谱测定发现,B抗原与幽门螺杆菌黏附素的结合力比A抗原强30%,这为解释B型血消化道疾病易感性提供了分子动力学依据。

临床医学的双刃剑效应

在输血医学领域,A型与B型构成了特殊的生态平衡。统计显示全球A型血储备量常比实际需求低15%,这种供需矛盾源于A型抗原的免疫原性特征——A型受血者产生抗B抗体的强度是B型受血者抗A抗体的1.7倍,导致B型供血者的筛选标准更为严苛。近年研究发现,A型血小板表面CD36抗原表达量较其他血型高40%,这使得A型血小板在治疗出血性疾病时具有独特的临床价值。

疾病易感性图谱揭示出血型的预警功能。上海交通大学长达20年的队列研究表明,A型人群胃癌发病率较非A型高25%,这可能与A抗原促进幽门螺杆菌定植有关;而B型人群Ⅱ型糖尿病风险增加21%,推测与B抗原影响胰岛素受体糖基化修饰相关。但值得注意的是,2024年《自然·医学》发表的多组学研究强调,这些风险差异更多体现为统计学关联,后天生活方式可改变70%的遗传易感性。

遗传谱系中的文明印记

A、B血型的全球分布堪称人类迁徙的活化石。分子人类学研究显示,B型基因在蒙古高原人群中出现频率高达34%,而在美洲原住民中不足5%,这种差异与古代游牧民族对鼠疫的适应性进化密切相关——B抗原可阻碍鼠疫杆菌YopM效应蛋白与宿主细胞结合。值得关注的是,A型血在农业文明发源地的优势分布(欧洲40%、东亚28%),可能与A抗原增强谷物凝集素耐受性有关,这种进化选择至今仍影响着现代人的饮食适应性。

遗传规律塑造着血型家族的独特印记。当A型(AO)与B型(BO)婚配时,子代出现AB型的概率仅有18.75%,这种遗传特性使得AB型成为检测亲子关系的重要指标。2025年黑龙江发现的新等位基因A307T突变,更揭示了血型系统在人群遗传多样性研究中的独特价值——该突变导致A抗原表达减弱,为稀有血型库建设提供了新靶点。

未来研究的破界方向

随着单细胞测序技术的突破,血型研究正进入分子全景时代。2024年《细胞》刊载的血型蛋白质组图谱,首次揭示A型红细胞膜上存在327种特异性蛋白互作网络,这为开发血型特异性药物载体开辟了新路径。基因编辑技术更带来革命性前景,中国学者近期在《科学·转化医学》展示的CRISPR-Cas12a系统,可精准调控B型向O型的转化效率达98%,这项技术或将彻底解决临床血源短缺问题。

在精准医疗维度,血型分子特征正在重构疾病防治体系。美国国立卫生研究院启动的"血型组计划",通过整合500万份生物样本数据,已建立A型人群心脑血管疾病风险预测模型,准确率达81%。未来,结合表观遗传调控技术,或能实现通过调控DNA甲基化修饰来改变血型抗原表达模式,为个体化医疗提供全新解决方案。

生命科学百年征程中,ABO血型系统始终是解码人类生物特性的关键密钥。从输血相容性到疾病预警,从遗传进化到精准医疗,A型与B型承载的不仅是抗原差异,更是生命系统复杂性的微观缩影。当新技术不断揭开血型密码的深层逻辑,我们愈发认识到:在生命的天平上,遗传禀赋与后天选择始终保持着动态平衡,而解开这种平衡的奥秘,将是永无止境的科学追寻。