人类对血型与性格关系的探索始于20世纪初,日本学者古川竹二提出“血型决定气质”的假说后,这一理论逐渐演变为东亚社会独特的文化现象。当父亲为O型血、母亲为A型血时,根据孟德尔遗传定律,子女的血型可能为O型或A型。这种生物学层面的遗传机制,与ABO血型性格学说中关于不同血型人群行为模式的描述形成有趣对应。本文将从遗传学基础、性格特征表现、科学争议辨析三个维度,系统探讨这一话题的复杂面向。

遗传机制与血型分布规律

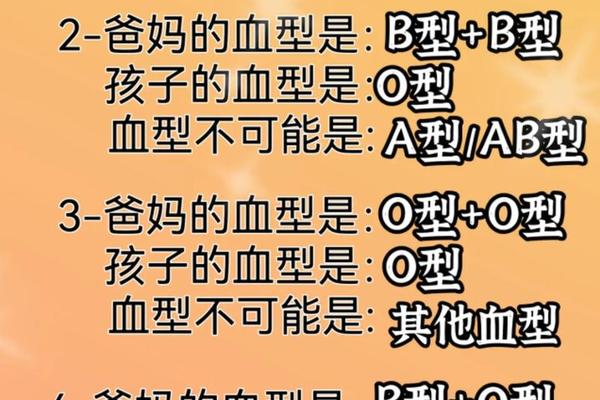

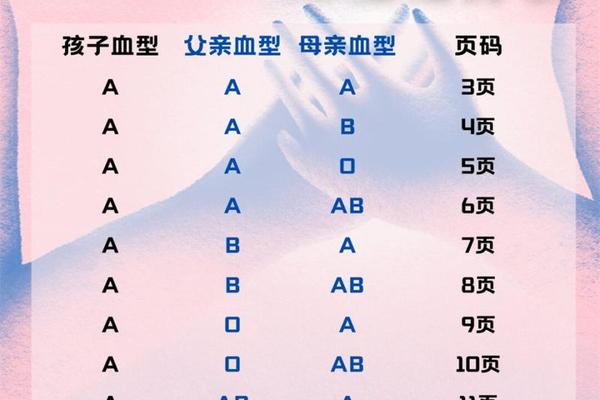

从生物学角度观察,O型血的遗传基因为隐性纯合体(ii),A型血则可能为显性纯合(AA)或杂合(Ai)。当父亲携带ii基因、母亲携带Ai基因时,子女有50%概率遗传到母亲的A基因(形成Ai型即A型血),50%继承i基因(形成ii型即O型血)。这种遗传规律在东亚人口中具有特殊分布特征,中国人群中O型约占33%,A型约占34%,二者组合形成的家庭结构具有典型研究价值。

日本学者能见正比古的研究显示,O型血人群在进化过程中形成了较强的环境适应能力,而A型血群体则表现出更强的秩序维护倾向。这种特性组合可能对子女的性格形成产生叠加效应。值得注意的是,血型遗传仅涉及红细胞表面抗原,与神经系统发育无直接关联,这为后续的性格关联争议埋下伏笔。

四大血型性格模型剖析

在血型性格学说体系中,O型血被描述为外向型人格代表。韩国延世大学孙荣宇团队的研究显示,O型血个体在领导力(+12分)和社交能力(+15分)维度显著高于其他血型。这类人群常表现出目标导向特质,如电视剧《亮剑》中O型血的李云龙展现出的果敢坚毅,与学说描述高度吻合。而A型血则呈现矛盾性格特征:日本足球研究者发现A型血运动员更适合防守位置,因其具备谨慎、细致的性格特质。

B型血被赋予感性化标签,韩国电影《我的B型男友》通过艺术化表达,将这类人群描绘为自由奔放但缺乏责任感的形象。AB型作为最晚出现的血型,其双重性格特征尤为突出:既有A型的理性思维,又兼具B型的创造力,这种组合在创业领域显示出独特优势。需要强调的是,这些性格模型更多来源于观察性研究,缺乏神经生物学层面的证据支持。

科学实证与理论争议

现代医学研究不断证伪血型性格论的核心假设。日本九州大学对1.2万人的追踪调查显示,血型与MBTI人格测试结果间无统计学关联。中国学者朱自严指出,ABO血型系统本质是免疫标记系统,与决定性格的神经递质分泌机制分属不同生理维度。诺贝尔奖得主兰德斯泰纳发现血型的初衷是解决输血匹配问题,其本人从未将血型与心理特征相关联。

文化人类学研究揭示了该理论的传播机制。在日本社会,血型歧视现象堪比星座占卜,企业招聘时询问血型的比例高达89%。这种社会心理现象的形成,与二战后日本社会阶层固化带来的认知简化需求密切相关。值得警惕的是,将复杂的人格特质简化为血液抗原类型,可能引发类似种族主义的偏见效应。

血型性格学说作为特定文化语境下的社会心理现象,其流行本质反映了人类简化认知的需求。从O型与A型父母子女的案例可见,遗传机制与性格形成的关联缺乏生物学基础,但文化建构的影响力不容忽视。未来研究应聚焦基因-环境交互作用,利用双生子追踪研究等方法,解析先天遗传与后天培养的真实权重。对于普通家庭,理解血型知识的科学边界,避免陷入性格决定论误区,才是理性对待这一话题的正确态度。