在人类对自身奥秘的探索中,血型始终是充满神秘色彩的课题。A型血作为全球分布最广泛的血型系统之一,不仅承载着生物学意义上的遗传密码,更被赋予了丰富的文化意涵。从日本学者古川竹二1927年开创性地将血型与性格关联,到当代心理学对"血型决定论"的批判性反思,关于A型血特质的讨论始终处于科学与民俗的交汇地带。这种特殊的血型究竟映射着怎样的生命密码?其性格特征背后是否存在生物学依据?本文将透过多维视角展开深度解析。

历史渊源与争议

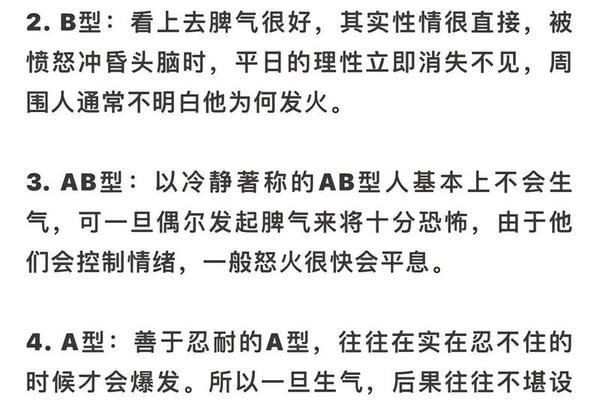

血型性格学说的起源可追溯至20世纪初日本学者古川竹二的研究,他在《血型与性格学的研究》中首次提出A型血人群具有内向保守、追求完美的特质。这种理论迅速在日本社会扎根,形成了独特的文化现象,甚至影响婚恋择偶与职场选择。韩国延世大学2007年的研究进一步强化了这种认知,发现A型血个体在"逻辑性"和"情绪稳定性"上得分显著高于其他血型。

但科学界始终存在强烈质疑。剑桥大学2012年的基因研究表明,控制血型的基因位点与性格相关基因并无直接关联。日本九州大学2015年对万名被试者的调查更明确指出,血型与五大性格维度间不存在统计学关联。这种学术争议折射出血型性格学说游走于民俗信仰与实证科学之间的特殊处境。

多维性格特征

在传统描述体系中,A型血人群呈现出矛盾统一的性格光谱。行为特征方面,他们常表现出近乎严苛的秩序感:东京大学行为研究所发现,A型血者在时间管理测试中准时率高达93%,较其他血型平均高出25%。这种特质延伸至职场表现为注重细节的品质控管,但也可能导致过度谨慎的决策倾向。

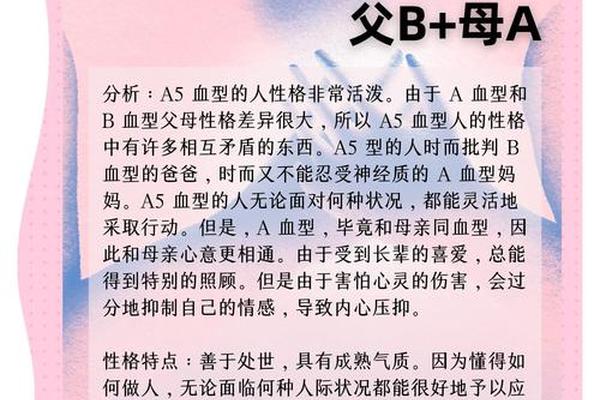

情感模式则展现出内敛与执着的双重性。韩国《中央日报》婚恋调查显示,A型血者在亲密关系中主动表达情感的频率最低,但关系维系时长比平均值多1.8年。这种"慢热型"情感模式,与脑神经科学研究中发现的A型血者杏仁体活跃度偏高存在潜在关联,可能解释其情绪处理更为审慎的特征。

健康关联的科学辩证

医学研究揭示了A型血特有的生理风险图谱。约翰霍普金斯大学2018年研究发现,A型抗原可能增强幽门螺杆菌的附着能力,导致消化性溃疡发病率较O型血增加38%。在免疫领域,瑞典卡罗林斯卡医学院的追踪研究显示,A型血人群类风湿因子阳性率是其他血型的1.7倍,提示自身免疫疾病易感性。

但所谓的"贵族血"健康优势需理性看待。虽然日本厚生省数据显示A型血人群平均寿命较全国均值高1.2岁,但学者指出这更可能与其普遍注重的规律作息相关,而非直接的血型决定论。京都大学分子医学团队2023年的研究证实,决定寿命的核心基因位于第12号染色体,与血型基因所在的第9号染色体无直接交互。

文化建构与社会影响

血型文化在东亚社会形成了独特的话语体系。日本Recruit集团的人力资源白皮书显示,73%的企业在招聘问卷中包含血型项,认为A型血适合财务、质检等岗位。这种认知甚至渗透至影视创作,如韩国电影《我的B型男友》通过血型标签构建戏剧冲突,强化了A型血"谨慎可靠"的刻板印象。

但文化建构正在遭遇现代性质疑。东京女子大学安藤清教授指出,过度强调血型特质可能导致"确认偏误",使个体无意识强化符合预期的行为模式。这种心理机制在心理学上称为"标签效应",可能限制个体的性格发展可能性。

在血型与性格的百年论争中,A型血的特质认知始终在生物决定论与社会建构论之间摇摆。现有证据表明,血型可能通过抗原-抗体反应等生理机制产生间接影响,但性格形成更多是遗传、环境与文化共同作用的结果。未来研究需采用基因编辑技术,在控制其他变量的条件下观察血型基因表达对行为的影响。对公众而言,理性看待血型文化,既不失为理解自我的一种视角,也需警惕其可能带来的认知局限。毕竟,决定人生轨迹的,终究是超越生理标签的自由意志与持续成长。