血型是人类生物学特征的重要标记,其分类不仅关乎医疗安全,更蕴含着复杂的遗传密码。日常生活中,人们常将“A型血”与“A+型血”混为一谈,但这两者实际上代表了不同维度的生物学分类。从ABO系统的亚型细分到Rh因子的叠加影响,血型的差异直接影响输血安全、遗传规律乃至疾病风险。理解这些差异,不仅是医学工作者的必修课,更是普通公众提升健康认知的重要课题。

一、分类标准的本质区别

A型血与A+型血的根本差异源于两种独立血型系统的叠加。在ABO血型系统中,A型血的定义基于红细胞表面是否存在A抗原,而A+型血的“+”符号则隶属于Rh血型系统,表明红细胞携带D抗原。这种双重分类体系源于人类血液中抗原的层级结构:ABO系统的A抗原需要以H抗原为基础合成,而Rh系统的D抗原则独立存在于红细胞膜上。

从检测方法来看,ABO血型鉴定需通过抗A、抗B血清的反应性判断,而Rh血型的判定需要特异性抗D试剂。临床实践中,完整的血型报告应同时标注ABO和Rh类型,例如“A+”即表示ABO系统为A型且Rh系统为阳性。这种双重标注的临床意义在网页13中被误读为“A+含有B抗原”,实则源于对血型系统叠加性的误解。

二、抗原结构的分子差异

在抗原表达层面,A型血存在显著的亚型分化。约80%的A型个体属于A1亚型,其红细胞同时表达A抗原和A1抗原;而A2亚型仅携带A抗原,且抗原密度仅为A1型的1/4-1/3。这种差异源于编码糖基转移酶的基因突变,导致A2型无法合成完整的A抗原结构。值得注意的是,A+型血可能涵盖A1和A2两种亚型,其Rh阳性特征与ABO亚型无直接关联。

Rh系统的D抗原呈现为跨膜蛋白复合物,其表达具有“全或无”特性。约85%的中国人群携带D抗原(即Rh阳性),而缺失该抗原的Rh阴性个体可能产生抗D抗体。这种免疫特性使得A+型血(Rh阳性)与A-型血(Rh阴性)之间具有绝对的输血禁忌,而A型内部亚型差异则主要影响抗原-抗体的反应强度。

三、输血原则的临床差异

在输血医学中,A型血的亚型兼容性存在微妙差异。A1型供血者的红细胞可能被A2型受血者血清中的抗A1抗体攻击,这种罕见但致命的反应促使现代血库必须进行亚型鉴定。而A+型血的Rh阳性特征,则要求严格遵循“Rh阴性者不可接受Rh阳性血”的原则,特别是在育龄女性输血时,Rh血型不合可能引发新生儿溶血病。

交叉配血试验的复杂性在此凸显:ABO血型相容的A→A输血,需额外检测Rh因子和ABO亚型。例如A2B亚型易被误判为B型,而Ax亚型可能被误认为O型。这些潜在风险使得现代输血医学要求同时进行盐水介质法和抗球蛋白法检测,以识别ABO亚型与Rh变体。

四、遗传机制的双重规律

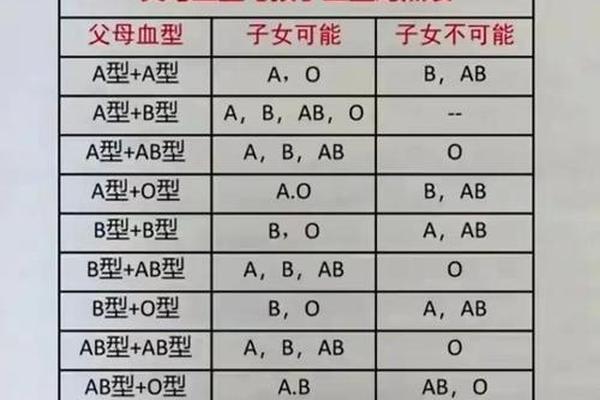

ABO与Rh血型的遗传遵循不同的染色体传递规律。ABO基因位于9号染色体,表现为显性遗传(A/B对O为显性),而Rh基因位于1号染色体,D抗原的存在由显性基因控制。父母均为A型且Rh阳性时,子女可能出现A+、A-、O+或O-等多种组合,完全打破传统认知中的简单遗传模式。

值得关注的是约0.01%人群携带的CisAB型基因,这种罕见变异使得ABO基因的A、B等位基因共存于同一条染色体。这类个体虽表现为AB型,但与O型配偶可能生育出AB型后代。此类特殊遗传现象提示,单纯依靠ABO血型进行亲子关系推测存在科学风险。

五、病理风险的差异表现

流行病学研究显示,A型血人群胃癌发病率较其他血型高20%,而Rh阴性个体对某些寄生虫感染的易感性更低。在新生儿溶血病领域,A型O型夫妇需警惕ABO血型不合引发的溶血,而Rh阴性孕妇则面临抗D抗体经胎盘攻击胎儿红细胞的风险。这些病理差异的分子机制,可能与血型抗原参与细胞信号转导和病原体识别有关。

在器官移植领域,ABO血型相容是移植成功的先决条件,而Rh因子通常不作为主要配型指标。但最新研究发现,RhD阳性受者在接受Rh阴性器官时,可能通过表位模拟引发轻微排斥反应,这为移植免疫研究提供了新方向。

A型血与A+型血的差异,本质是ABO系统与Rh系统在抗原表达、遗传规律及临床应用的叠加体现。随着分子诊断技术的发展,血型亚型的检测精度显著提升,但临床实践中仍存在误判风险。建议医疗机构普及血清学与基因检测结合的鉴定方案,同时加强公众血型认知教育。未来研究可深入探索血型抗原在肿瘤免疫、感染防御中的作用机制,为精准医疗开辟新路径。血型这个百年课题,仍有许多未解之谜等待揭示。