人类对血型的认知始于ABO系统,但真正决定“熊猫血”特殊身份的却是另一个独立体系——Rh血型系统。当A型血与Rh阴性特征相遇,便形成了极其罕见的A型Rh阴性血,这种仅占汉族人口0.08%的特殊血型(按Rh阴性总占比0.3%计算),因其稀缺性被形象地称为“熊猫血中的熊猫血”。这种双重血型系统的叠加,不仅揭示了人类血液的复杂性,更在输血医学、母婴健康等领域引发深刻影响。

二、双重系统的基因共舞

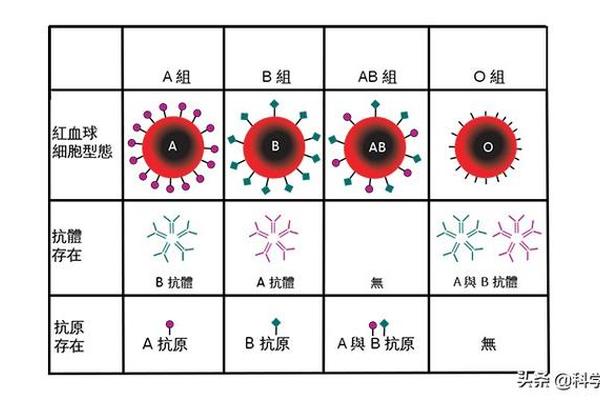

ABO与Rh血型系统如同并行的基因轨道,各自遵循独立遗传规律。ABO系统由9号染色体上的基因控制,通过A、B抗原的分布将血液分为四类;而Rh系统则由1号染色体上的RHD基因主导,其D抗原的存在与否直接决定Rh阳性或阴性。当个体的RHD基因发生突变或缺失时,红细胞表面无法形成D抗原,即便在ABO系统中属于常见的A型,仍会被归类为Rh阴性血型。

这种遗传独立性解释了为何所有ABO血型都可能出现Rh阴性特征。统计显示,我国A型Rh阴性血在汉族中的比例约为0.08%,意味着每1250人中仅有1例。某些少数民族如苗族、塔塔尔族的Rh阴性比例显著增高,但具体到A型亚类仍属罕见。

三、输血医学中的生命红线

Rh阴性血型者接受Rh阳性血液时,D抗原会触发免疫系统产生抗体。首次输注可能仅引发轻微反应,但二次接触将导致抗体效价急剧升高,引发致命性溶血反应。对于A型Rh阴性患者,理想的血源是同型血液,但在紧急情况下可接受O型Rh阴性红细胞作为“万能替补”。

临床实践中存在更特殊的“亚洲型DEL”现象——约20-30%的初筛Rh阴性者实际携带微弱D抗原,这类“假熊猫血”个体既不会产生抗-D抗体,又可安全接受Rh阳性血液。基因检测技术的确立,使这类患者得以免除不必要的抗体监测,并缓解稀有血型储备压力。

四、母婴健康的隐形威胁

Rh阴性孕妇若孕育Rh阳性胎儿,胎儿的红细胞可能通过胎盘进入母体,刺激产生IgG型抗-D抗体。这种抗体可穿透胎盘屏障,攻击胎儿红细胞引发新生儿溶血病,严重时导致胎死腹中。统计显示,未进行预防干预的情况下,第二胎发生严重溶血的概率高达17%。

预防策略包含产前抗体筛查与抗-D免疫球蛋白注射。但我国尚未批准该药物上市,这使得A型Rh阴性孕妇面临更大健康风险。近年研究揭示,携带RHD01等位基因的孕妇可能自然形成免疫耐受,这为个性化防治提供了新方向。

五、社会支持系统的构建困境

全国性“熊猫血”互助网络已初步建立,但A型Rh阴性血的储备仍捉襟见肘。血站普遍采用甘油冷冻技术保存全血,解冻后红细胞存活率可达80%,但血小板等成分血因保存期短仍需实时捐献。武汉血液中心的案例显示,A型Rh阴性血的年均采集量不足200单位,难以满足突发性需求。

民间自发组织的“熊猫血联盟”通过互联网实现即时互助,但存在管理松散、信息真实性难以保障等问题。2019年深圳建立的区块链血源追溯系统,首次实现了稀有血型数据的动态监控,使应急响应时间缩短至4小时。

六、未来研究的突破方向

基因编辑技术为人工培育通用型血液带来曙光。2023年清华大学团队利用CRISPR技术敲除造血干细胞的ABO和RhD基因,成功培育出O型Rh阴性“黄金血”,理论上可满足所有Rh阴性患者的输血需求。干细胞定向分化技术的成熟,使体外培养红细胞成为可能,日本研究者已实现1单位血液需20升培养液的技术突破。

群体遗传学研究揭示,云南某些彝族支系携带高频RHD基因突变,这些“天然血库”的发现为区域性血源储备提供了新思路。表观遗传学研究发现DNA甲基化可能调控D抗原表达强度,这为DEL型血液的精准识别开辟了新路径。

生命密码的社会启示

A型Rh阴性血的存在,犹如一面棱镜折射出人类遗传多样性的璀璨光芒。从输血安全的精准把控到基因技术的突破创新,从民间互助到国家血库体系建设,这种特殊血型持续推动着医学进步与社会协作机制的完善。未来需要加强基因检测普及、完善应急响应机制、加速人工血液研发,让每个“熊猫血”个体都能获得平等的生命保障。当科学技术与人文关怀交织,稀有血型将不再是生命的枷锁,而是见证人类战胜生物学限制的里程碑。